Googleアルゴリズムとは、Googleの検索エンジンが検索順位を決める上でのルールのことです。

ルールに従ってSEO対策を実施することで高順位を獲得でき、貴社の目的達成につながります。

本記事では、Googleアルゴリズムの基礎知識からSEO対策の方法、重視するポイントについて解説します。

StockSun株式会社では、SEO代行会社選びに悩む企業様向けに、実力とノウハウを確認できる無料リライトサービスを提供しています。

初回提案だけで依頼先を決めると、実行支援時に温度感のズレが生じ、期待通りの成果が得られないことがあるため、貴社の記事を無料で一本制作します。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。今すぐ貴社メディアから問い合わせを増やしましょう!

\問題点がまる見え!無料サイト分析実施中/

プロに無料相談する目次

Googleのアルゴリズムは、Googleの検索結果の順位を決めるためのルールや計算方法のことです。

Googleの検索では、RankBrainというAIがコンテンツの品質を項目ごとに評価し、点数をつけて順位を決めています。200以上の項目を判定基準として定めています。

そのため、もしルールを理解しないままコンテンツを作成してしまうと、検索エンジンから評価されず一向に順位を獲得できない可能性が高いです。

ルールに合わないコンテンツは、取り締まられる対象となり、検索結果に表示されないこともありますので、注意が必要です。

ただし、Googleはアルゴリズムの仕組みを公表はしていません。

AIがさまざまな外的要因から判断をして検索順位を算出しているうえに、毎日アルゴリズムの小規模なアップデートが実施されています。

上記を踏まえるとアルゴリズムのすべてを理解することは不可能とされています。

すべてを理解することはできませんが、これまでのコアアップ情報を掴み対策することで高順位を目指すことが可能です。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。外注化して業務効率を高めましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するSEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)の略で、次の2つを実施して上位表示を獲得するための施策です。

SEO対策を実施する目的は、次のとおりです。

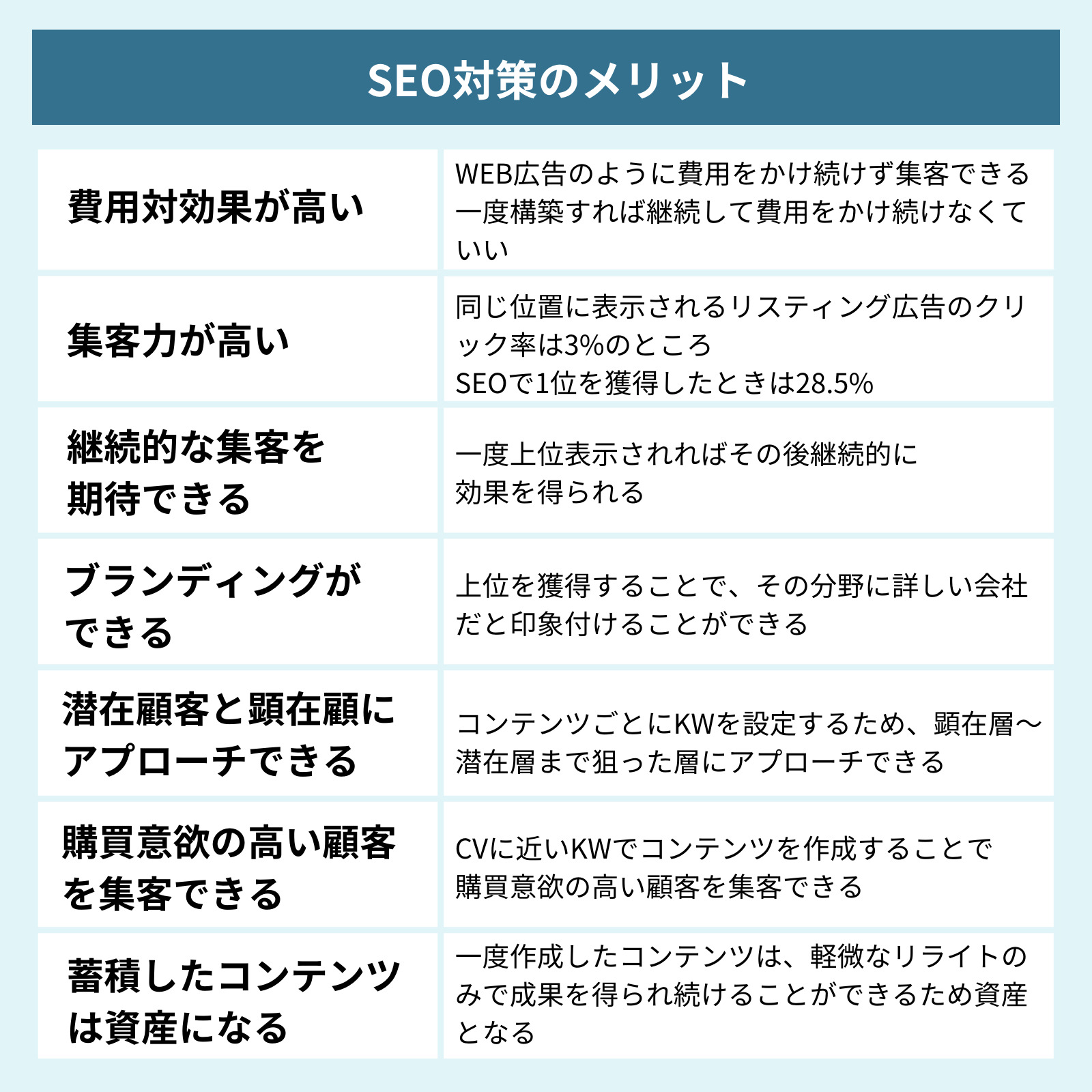

SEO対策のメリットは、集客効果が高いことですが、特に以下2つの側面がメリットとなります。

前述のとおり各コンテンツにキーワードを設定できるため、潜在層〜顕在層まで貴社のねらった層を集客できます。

以下図解のようにカスタマージャーニーに沿ってキーワードを選定することで、最もCVに近いユーザーもSEOから集客が可能です。

▼例:SEOコンサル会社がKWを選定するときのカスタマージャーニー

他にもSEOは一度高順位を獲得すれば、あとは軽微なメンテナンス(リライト)のみで順位を維持できる点も魅力です。

1からコンテンツを作り直す必要がないため、少ない工数と費用で効果を維持でき、費用対効果が高いです。

また、以下の要素から、日々の順位観測とリライトは必須といえます。

その他、SEOを実施するメリットは、次の記事で解説しているのでご確認ください。

SEO対策の7つのメリットとは?デメリットや4つの対策ポイントをわかりやすく解説

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。貴社HPを最適化しましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するSEO対策のデメリットは、次の2つです。

SEO対策を実施して結果が出るのは最短で3ヶ月です。一般的には半年〜1年かかるとみておく必要があります。

また、SEO対策を実施するときやるべきことは以下の通り多岐に渡ります。

上記の実施には、専門的な知見と膨大な工数が必要です。全く知見のない状態だと実施することは難しいでしょう。

また見よう見まねで実施したとしても、土台となる戦略設計がズレていると制作したコンテンツが無駄になってしまいます。

そのため、自社のリソースだけで実施したい場合でも、戦略設計とその後の内製化支援をSEOコンサル会社へ依頼するのが一般的です。

【最新比較】東京で人気のおすすめSEO対策会社ランキング

Googleの検索エンジンがサイトの順位を決める際には、以下の手順にて実施されます。

各手順の詳細を理解しておくことで、適切なSEO対策を実施できるため知っておきましょう。

クローラーと呼ばれる検索エンジンのページ巡回ロボットが、サイトを巡回してサイトの情報を取得します。

Googleのクローラーは、「Googlebot」と呼ばれています。

コンテンツ量の多いサイトは、頻繁にクローラーが訪れます。小規模なサイトは、クローラーをGoogleサーチコンソールから呼ばなくてはなりません。

新規記事投稿、リライトを実施したときには「URL検査」からインデックス登録のリクエストを実施しましょう。

クローラーがサイトを解析したら、サイトの情報が検索エンジンへ登録されます。これを「インデックス」と呼びます。

クローラーが巡回したサイトすべてがインデックスされるわけではありません。

「ユーザーファーストな価値あるコンテンツ」だと判断された場合のみインデックス登録されます。

インデックス登録された後、Googleなど検索エンジンのアルゴリズムに応じて順位が決定する仕組みです。

アルゴリズムに従ったサイトは高順位になりやすく、アルゴリズムに反しているサイトは順位が低くなる仕組みとなります。

また、新規記事を投稿してすぐに高順位にはならず、徐々に順位が上昇していくケースが多いです。

MFIとは、デスクトップ用のページではなくスマホで閲覧したときのページが評価基準となったアルゴリズムです。

以前は、検索エンジンを利用するときには、PCの利用が主流でした。しかし2015年あたりからスマホを利用した検索が一般的となってきました。

時流の変化に伴い、2016年10月にGoogleのゲイリー・イリェーシュ氏によってMobile First Indexへの移行が公表されています。

QDFとは、最新情報を掲載した記事が検索結果上位に表示されるアルゴリズムです。

QDFは、すべてのキーワードに適用されず、特定の条件に当てはまる場合のみ適用されます。たとえば以下のようなキーワードです。

芸能人の結婚などで、一時的に該当のキーワードの検索数が増えると、QDFが適用されてその事柄に関する最新記事が検索結果上位に表示されます。

ただし上記の場合には時間が経過することで、検索順位が元の状態に戻るのも特徴です。

QDDは、「多様性のある検索結果」を意味しています。

具体的には、キーワードの検索結果に対して同様の意味のサイトを表示するのではなく、さまざまな内容のサイトを表示されるアルゴリズムです。

以下「ネット」と検索したときの結果をみてみるとわかりやすいでしょう。

検索結果には、次のとおりさまざまな意味合いのサイトが表示されています。

上記のように1つのキーワードが持つさまざまな検索意図を、検索結果に表示させるアルゴリズムとなります。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。依頼したときの効果や費用について聞きに行きましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成する前章では、SEOにおけるGoogleアルゴリズムを紹介しましたが、本章ではGoogleアルゴリズムの要素を5つ紹介します。

それぞれ紹介します。

Googleアルゴリズムの1つ目の要素は、「検索意図の把握」です。

Googleのアルゴリズムでは、まずユーザーが何を求めているのかを理解するために、検索キーワードの分析を行います。

ただ単に意味を理解するだけではなく、同じ音で異なる意味を持つ単語(同音異義語)を判別することもできる類義語システムを活用して、ユーザーの検索意図をより高いレベルでの把握を目指しています。

さらに、下記の項目を加味して検索キーワードを分析しています。

上記の中でも、「最新情報」は重要視されている傾向があります。

これは、Googleのアルゴリズムの一つでもある、「フレッシュネス アルゴリズム」に起因しています。

上記を使用することで、「スポーツの試合結果」や「スマートフォンの最新機種」といった最新情報が求められるようなキーワードの場合には、新しい情報をユーザーに届けるようにプログラムされています。

2つ目のGoogleアルゴリズムは、「検索キーワードとコンテンツの関連性」です。

検索意図を理解したアルゴリズムは、関連するキーワードを持つWebページを見つけるためにインデックス内を探し、「そのキーワードがどれくらい頻繁に出現しているか」や、「タイトルや見出し、本文などでどのように使用されているか」を分析します。

Webページとの関連性を判断する基本的な要素は、キーワードの一致率や出現数によるものですが、Googleの公式ページによれば、単にキーワードの数が多いだけでは意味がないと明記されています。

そのため、キーワードに関連する情報を画像や動画で解説したり、オリジナルの調査結果を使用したりして、「ユーザーが求めるコンテンツになっているか」を分析しています。

SEOに強いタイトルの付け方|独自事例付きで文字数やクリック率向上のポイントを公開

Googleアルゴリズムの3つ目は「コンテンツの品質」です。

ユーザーが特定のキーワードで検索をすると、関連するWebページが多数存在することがあります。

Googleのアルゴリズムは、適切な情報を提供するために、Webページの品質やコンテンツを分析します。分析内容には下記が挙げられます。

上記のような項目で良い評価を得ることができれば、検索順位で上位に表示されやすいです。

また、Googleのアルゴリズムにおいて、マイナスに捉えられてしまう行為もあります。

具体的には、検索キーワードの出現率を上げるために無作為に何度も繰り返す行動です。

こういった施策は、低品質なコンテンツを良質なコンテンツであるかのように偽造しているため、利用価値がないだけではなく、ユーザーにとってもマイナスになるとGoogleから判断されます。

マイナスだと判断したサイトには、Googleはペナルティを課し、常に良質かつ適切なコンテンツをユーザーに届けられるようにしています。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。貴社メディアに適した施策を聞きに行きましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するGoogleで検索上位にする方法を15個紹介!表示順位が決まる仕組みや重要な要素も解説

Googleアルゴリズムの4つ目は、「ユーザビリティ」です。

ユーザビリティとは主に下記が挙げられます。

ブラウザはGoogle Chrome以外にも、いくつか検索結果を表示するためあります。例えば、Internet ExplorerやiPhoneのSafari、Firefox、Microsoft Edgeなどです。

ユーザービリティを向上させるためには、上記のどのブラウザを使っても正しく表示されることが重要です。

また、ユーザーはスマホやパソコン、タブレットなど、さまざまなデバイスで検索を行います。

しかし、パソコンでは見づらい表示や、スマホでは非対応の表示など、使いにくい場合はユーザーの利便性が低下し、Googleからの評価も下がってしまいます。

さらに、ネット環境が良いのにも関わらず、Webページの読み込みに時間がかかるとユーザーはそのサイトを見るのを諦めかねません。

そのため、ユーザーが検索結果をスピーディに確認できるようにする工夫が必要です。

上記で紹介したユーザービリティに関するアルゴリズムは、時々変更や追加が行われることがあります。Googleから事前にアナウンスがあることがほとんどなので、情報が入り次第、自身で改善することがおすすめです。

例えば、以前にGoogleアルゴリズムの変更により、Webサイトの表示スピードが重要となった際は、変更が実施される半年前に、「今後は表示スピードも重視していきます」というようなアナウンスがされました。

今後もユーザービリティは価値観の変化とともに変わっていくことが予想されるため、Googleアルゴリズムの突然の変更に柔軟に対応できるように、日頃から情報をこまめにチェックしておきましょう。

5つ目のGoogleアルゴリズムは、「言葉や文脈の使い方」です。

Googleは、検索ユーザーが同じキーワードで検索しても、その人に必要な情報を表示するために、Webページの表示を調整しています。

具体的には、検索ユーザーの現在の場所や過去の検索履歴を考慮し、その時点で必要な情報を判断して表示しています。

例えば、「football」というキーワードを検索した場合、アメリカでは「アメリカンフットボール」を意味し、イギリスでは「サッカー」を意味します。

したがって、アメリカにいる人が「football」と検索した場合は、アメフトや人気のアメフトチームの情報が表示されます。

一方、イギリスにいる人が「football」と検索した場合は、プレミアリーグやサッカーの人気チームの情報が表示されます。

また、「近くのイベント」というキーワードで検索すると、ユーザーの検索履歴から判断して、そのユーザーに合ったイベントが表示されます。

ただし、ユーザーが現在の場所や検索履歴を考慮せずに検索したい場合は、検索機能の設定を変更することで、余計な情報に左右されない検索結果を表示することも可能です。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。また、SEOに関するオンライン相談は無料です。

SEO以外のWeb施策をまるっと任せることも可能です。外注を一本化しましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成する前章ではGoogleアルゴリズムの5つの要素を紹介しましたが、本章ではそのアルゴリズムに対するSEO対策を紹介します。

順に紹介します。

SEOとは?基本知識から上位表示をするための効果的な施策を紹介!

SEO対策の1つ目として、検索意図を満たすコンテンツを作成しましょう。ユーザーの検索ニーズを満たすには下記の項目を意識すると良いです。

上記を意識した上で情報を発信してみましょう。

2つ目のSEO対策は、E-E-A-Tの強化です。

E-E-A-Tとは下記の項目です。

上記の具体的な対策方法としては、被リンクの設置が挙げられます。

ただ被リンクを貼り付けるのではなく、国が管理しているようなデータベースから引用することや、実際に医療業界に携わっている方に記事を監修してもらい、監修者としてリンクを貼り付けるなど、公的に認められているリンクを貼り付けることでE-E-A-Tを強化することができます。

E-E-A-Tの概念をより詳しく理解したいときには、次の記事をご確認ください。

E-E-A-T(旧E-A-T)とは?SEOで重視されるGoogleの評価基準と上位表示にむけた14選の施策を紹介

3つ目のSEO対策は、モバイルフレンドリーに対応することです。

スマホの普及に伴い、検索に使用するデバイスがパソコンではなく、スマホに移行している傾向があります。

SEOツールを提供するドイツ企業のSISTRIXは、日本では約75%がモバイルからインターネットの検索機能を利用しているという調査結果を出しています。

引用:https://www.sistrix.com/blog/the-proportion-of-mobile-searches-is-more-than-you-think-what-you-need-to-know/

上記の調査からわかるように、モバイルユーザーが多くなっているため、モバイルに適したコンテンツになっているか否かを測る「モバイルフレンドリー」がGoogleのアルゴリズムに追加されました。

具体的には下記の項目が判定されます。

上記は、スマホ操作時に「読みにくい」「クリックしにくい」「見えない」といったことがないようにと対策されています。

SEO対策の4つは、適切なサイト構造にすることです。

Googleがサイトを効果的にクロールし、インデックスに含めやすくするためには、クローリングしやすいサイト構造を作ることが重要です。具体的なポイントは以下の通りです。

上記のポイントに気を付けることで、Googleはサイトを効率的に巡回でき、ユーザーにとっても使いやすいページになります。

コンバージョン率の向上にも繋がりますので、適切なサイト構造にしましょう。

SEO対策の5つ目は、クローラーの巡回を促すことです。

特に新規記事はクローラーに見つけてもらえるまで時間がかかる傾向にありますが、クローラーに巡回されやすいように対策ができます。

具体的に巡回を促す方法は下記が挙げられます。

上記を施すことで、クローラーの巡回を促すことができます。

6つ目のSEO対策はYMYLに気をつけることです。

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略で、人の将来的な健康、金融にまつわる情報のことを指しており、Googleの「検索品質評価ガイドライン」の項目の一つでもあります。

後述にありますが、Googleアルゴリズムアップデートによって、医療業界や金融業界に関する情報を発信する際は、専門家や公的機関といった信頼性の高いWebサイトでないと、上位表示ができなくなっています。

そのため、人の将来的な健康や金融にまつわるような情報を取り扱うのは、上位表示を見込めない場合が高いため、気をつけましょう。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。貴社メディアからの問い合わせを増やしましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するYMYLとは?対象ジャンルやSEOにおける効果的な対策のポイントを紹介

本章では、過去に行われたGoogleアルゴリズムアップデートの歴史を紹介します。

順に紹介しますので、どのようにGoogleアルゴリズムが変化を遂げているのか押さえておきましょう

パンダアップデートは、2011年に行われたコンテンツの品質に関するアップデートです。

このアップデートでは、他のWebページをコピーして語尾などを修正したり、キーワードだけを大量に使用して文章の意味が崩れているようなコンテンツや、ユーザーにとって価値のないコンテンツを取り締まることを目的としていました。

完全なコピーでなくても、複数のWebサイトから単語を取り出して組み合わせたような記事も、「オリジナリティの欠如」という理由でペナルティを受けることになります。

一方で、ユーザーが求める情報をオリジナルの内容でまとめ、付加価値を提供しているWebサイトは、検索順位が上昇する評価を受けます。

ペンギンアップデートは、2012年から複数回にわたって実施されたリンクに関するアップデートです。

それまでは、多くのリンクを受けているウェブサイトは「信頼できる高品質なウェブサイト」と見なされ、内容に関係なく検索順位が上がっていました。

しかし、このペンギンアップデートにより、自分自身で作ったリンクやお金を払って不正なリンクを受ける行為が取り締まられるようになりました。

自作自演のリンクとは、本来のウェブサイトとは別に同じキーワードのウェブサイトを作り、ロボットを使って大量のキーワードを詰め込んだ記事を作成し、本来のウェブサイトにリンクを貼る行為のことです。

これにより、本来のウェブサイトが引っ張り上げられ、上位の検索順位に入ることができました。

以前はよく使われていた手法ですが、現在ではペナルティを受ける結果となります。

また、ユーザーには見えにくい隠しリンクや隠しテキストもペナルティの対象となります。

ベニスアップデートとは、ユーザーの位置情報によって検索結果が左右されるアルゴリズムです。

例えば、東京駅周辺で「ラーメン」と検索したとき、東京駅周辺のラーメン屋が検索結果に表示されます。

一方札幌駅周辺で「ラーメン」と検索した場合には、札幌駅周辺のラーメン屋が表示されるでしょう。

ベニスアップデートが実施されたことで、上記のように同じキーワードでもユーザーの位置情報によって検索結果が異なるようになりました。

2015年の初めから、GoogleのアルゴリズムにRankBrainというAIが組み込まれるようになりました。

以下、会話のような検索方法でも適切な結果を表示させられるのが特徴です。

検索クエリ:「ここから1番近い居酒屋はどこ?」

上記を人工知能により判断しユーザーに適切な検索結果を表示しています。

クオリティアップデートは、パンダアップデートと同様にコンテンツの品質に関する評価のアップデートです。

2015年5月に見られたアップデートで、Search Engine Landの質問にGoogleがクオリティアップデートについて解答したことで明らかになりました。

ちなみにパンダアップデートとの違いは、以下の通りです。

| クオリティアップデート | 特定のジャンルのサイトを対象としておらず、ランキングアルゴリズム全体のアップデート |

| パンダアップデート | 特定のページや特定のジャンルのサイトを対象としたアップデート |

インタースシティシャルアップデートは、ページ全体を覆うような広告が表示されるサイトは評価を下げるというアップデートです。

Googleは、企業理念としてユーザーファーストを掲げておりWEBサイトにも求められています。

ユーザーの使いやすさが損なわれるサイトは、今後も評価をしないことを表明しています。

2015年と2016年に実施されたのは、スマホに対応するためのアップデートです。

スマホでの検索が増える中、スマホ非対応のWebサイトは上位表示されにくくなりました。

現在はほとんどのWebサイトがスマホ対応していますが、当時はパソコンとスマホで同じ表示だったため、文字が小さく見えにくかったり、ボタンが押しにくかったりという不便なサイトが多かったです。

Googleは、モバイル端末でも使いやすいかどうかや、フォントサイズやページの表示速度が適切かどうかを確認するためのチェックツールも提供し、改善に取り組みました。

日本語検索だけを対象にしたアップデートです。

これまでのGoogleは全世界で活用できるアルゴリズムでしたが、日本のメディアだけ進化が進み対応しきれていなかったことが前提としてありました。

特に、検索結果に対しての解として無責任で誤った情報を提示する記事を量産していたキュレーションサイトへの対策です。

アップデートの対象となったのは、キュレーションサイトに限らず、日本語検索のサイト全てが対象となっています。

など、低品質なサイトの順位が下落しています。

健康アップデートとは2017年に行われた、別名「ヘルスケアアップデート」のことです。

日本限定で実施されたアップデートで、健康アップデートが施される前は、どのような人がページを作成しても、内容が良質であれば良い評価が得られるような状況でした。

しかし、医療や美容といった専門的な領域は、専門家が専門知識を用いて紹介すべきという理由から、根拠のない情報や誰が書いたかわからない「信頼性/信憑性」に欠けるコンテンツは、検索上位に上がらなくなりました。

また、健康だけに限らず、YMYLというお金や資産に関係する情報や子育て、法律関係の領域も同様に検索上位に入りづらくなっています。

ページの読み込み速度が重視されるようになったアップデートです。

Googleでは、次のように表明しています。

ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけています。

読み込み速度これまでもランキング シグナルとして使用されていましたが、デスクトップ検索を対象としていました。

そこで 2018 年 7月より、ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することになりました。

対象となるのは、ユーザーがかなり遅いと感じるようなページのみで、ごくわずかな割合のクエリにしか影響しません。

「Google検索セントラル」

これまでデスクトップ用のサイトに表示速度の速さが求められていましたが、スマホ用のサイトでも重視されるようになりました。

ただし「サイトの読み込みスピードが早ければ早いほど評価される」というアップデートではなく、「明らかに速度が遅いサイトの評価が下がる」という内容となります。

BERTアップデートとは、BERTとというAIを活用して自然言語処理技術の導入を実施したアップデートです。

具体的には、検索クエリの文脈やニュアンスをBERTが適切に理解して、より最適な検索結果を表示するというものです。

上記の検索クエリの場合BERTが効果を発揮しています。例としてBERTアップデート前後の検索結果を比較すると次の通りです。

タイトル

テキスト

【検索クエリ】

家族のために、代わりに転出届けを提出することはできますか?

| BERT導入前 | 転出届の出し方を説明したサイト |

| BERT導入後 | 家族のために代理で転出届けを提出できるかの解答と、その方法について説明したサイト |

ヘルプコンテンツアップデートは、検索結果でユーザーが役立つ情報を提供することを目的として実施されています。

信憑性が高くユーザーのニーズを網羅できるコンテンツを持ったサイトが、さらに高い評価を受けることとなりました。

2022年にはスパム(検索結果で上位表示させることだけを目的として作られた低品質なコンテンツ)を徹底排除していくために、スパムに関するアップデートがリリースされました。

上記を実施しています。

一度スパムだと認識されると順位が下落するだけでなく、検索結果に表示されなくなってしまいます。

今後もGoogleが掲げるユーザーファーストを重視してコンテンツ制作を実施すべきです。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。貴社の予算や目標を相談しに行きましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するGoogleは、2023年10月6日(日本時間)に、コアアルゴリズムアップデートのロールアウトの開始をGoogle公式のTwitterで発表しています。

前回のコアアルゴリズムアップデートは2023年9月に「ヘルプフルコンテンツシステムアップデート」が行われていたため、前章で紹介したようなアップデートの間隔より、短いスパンで行われているのが分かります。

Googleアルゴリズムの変動において抑えるべきポイントを3つ紹介します。

順に紹介します。

まずは、コアアップデートの事前通知を確認しましょう。

大規模な順位変動が予想されるコアアップデートについては、事前にGoogleから告知があります。

主な告知方法は、Googleの公式Twitterアカウントです。Googleは、アップデートの概要をTwitterで紹介し、詳細や時期についてはブログの投稿にリンクを添付して周知しています。

したがって、Googleの動向を把握するためにも、Twitterアカウントのフォローをおすすめします。

ただし、Googleの告知は直前に行われることが多く、告知を受けてから対策を始めると間に合わない場合や、十分な対策ができずにコンテンツの品質が低下してしまう可能性もあります。

Googleのアルゴリズムは常に変化するので、ユーザーの利便性を重視して常に対策を行うことが重要です。コアアップデートに向けて準備をしておきましょう。

次に、検索順位の低下は必ず問題になるわけではないことを理解しましょう。

Googleのアルゴリズムが更新されると、検索順位が急に下がってしまったり、焦って修正をしなければならないと思う方もいるかもしれません。

しかし、検索順位の低下は必ずしもあなたのウェブサイトに問題があるわけではありません。

実際には、今まで評価されていなかったウェブサイトや、過小評価されていた他のサイトがアルゴリズムの変動によって正当な評価を受けて上がってきたために、順位が下がることもあります。

そのため、Googleのアルゴリズムのアップデート後に検索順位が低下した場合は、すぐにコンテンツを修正するのではなく、一度落ち着いて状況を見守ってみましょう。

アップデート直後は検索順位が下がっても、実際のコアアップデートは1〜2週間かかるため、落ち着いた頃には順位が戻っている可能性もあります。

また、アップデートの全体像が明確になる前に対策を講じることは危険です。無駄な修正をしてさらに順位を下げてしまうことは避けましょう。

Google Search Consoleを活用して、アップデートの情報を冷静に調査し、原因を突き止める努力をしましょう。

3つ目のポイントは、コンテンツを重視する傾向が高まっていることを把握しましょう。

以前は、優れたコンテンツを作成しても、ドメインパワーが低い場合は上位表示するのが難しく、そのために多くの人々が中古ドメインなどの強力なドメインを利用してコンテンツを切り替えていました。

しかし、最近のGoogleのアルゴリズムの進化により、優れたコンテンツとそうでないものを見分ける技術が向上し、Googleは「ユーザビリティ(利便性)」の高いウェブサイトを評価できるようになりました。

つまり、競合他社よりも優れたコンテンツを作成できれば、上位表示を狙いやすくなったと言えます。良質なコンテンツを作成するためには、常にユーザーの利便性を考慮し、Googleのガイドラインを参考にすることが重要です。

コンテンツSEOとは?メリット・デメリットや具体的な手順をご紹介

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。SEOのプロに任せて競合に差をつけましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するアルゴリズムのアップデートの従った対策を実施しないと、そのままサイトの順位が下落してしまうことにつながります。

その理由は次の2つにあります。

前述していますが、アルゴリズムに適合していないサイトは順位が下落してしまう傾向があります。

それだけでなく、周囲の競合サイトはほとんどがアップデートに対して対策をしています。

対策を実施しないままでいると、貴社サイトの順位は下落していき競合サイトにどんどん追い抜かれるのは自然な結果と言えます。

検索順位の下落に伴いCV率の低下にもつながります。

Googleの検索結果で高順位を獲得したからといって必ずユーザーにコンテンツが見られるとは限りません。

なぜなら、Sageが公表したデータによると、検索結果のクリック率は次の結果が出ています。

| 1位 | 39.8% |

| 2位 | 18.7% |

| 3位 | 10.2% |

| 4位 | 7.2% |

| 5位 | 5.1% |

| 6位 | 4.4% |

| 7位 | 3.0% |

| 8位 | 2.1% |

| 9位 | 1.9% |

| 10位 | 1.6% |

参照・参考:2024 年のランキング順位別の Google クリックスルー率 (CTR)

たとえば、月間検索ボリューム1000のキーワードで1位を獲得していて、対象の記事から月8件のCVが発生していたとします。

アップデートによる対策を実施せず記事が5位まで下落することを仮定してみると月のCV数は1件まで低下してしまいます。

1,000×39.8%=390人(月間のコンテンツへの流入数)

8÷390=2%(記事からのCV率は2%とわかる)

1,000×5.1%=50人(5位まで下落すると流入数が50まで下落)

50×2%=1

上記のとおり、検索順位の下落はCV数の下落につながることも大きなリスクとなります。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。貴社HPを上位表示させて認知度をアップさせましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成する動画をご覧いただくとわかるとおり、元々SEO会社に勤めており、健康アップデートのきっかけとなったキュレーションサイトを統括していたコンサルタントの事例となります。

キュレーションサイトからの学びを通して現状は、ユーザーファーストかつGoogleのかかげるE-E-A-Tを順守した支援を実施しております。

成功事例として、動画でも解説しているSEOアルゴリズムを抑えた対策を実施し、月100件問い合わせを獲得している事例を紹介します。

フリーランスエンジニアの集客に力を入れている会社であり、集客したエンジニア人材は企業へ派遣したり、紹介することでマネタイズするビジネスモデルでした。

このSEO対策で意識したのは「コンバージョンにつながるキーワードの洗い出し」です。

| プログラマー | 検索ボリュームは多いが検索意図はバラバラ |

| アプリエンジニア 初心者 | 検索ボリュームは少ないが、人材獲得にコンバージョンしやすい |

人材獲得にコンバージョンしやすいスモール〜ミドルキーワードに対して、質の高いコンテンツを投入した結果、月間20万PVを達成。

広告を廃止してもSEOからの集客だけで、人材獲得できるようになりました。

また、エンジニアに興味はあるが、プログラミングスキルがない層に対して、スクールをスタートさせました。

結果、初心者から現役のフリーランスエンジニアまで、マネタイズの取りこぼしがない状況を構築しています。

Googleのアルゴリズムは、Googleの検索結果の順位を決めるためのルールや計算方法のことです。

Googleの検索では、RankBrainというAIがコンテンツの品質を項目ごとに評価し、点数をつけて順位を決めています。

SEOでやってはいけないことはブラックハットSEOです。具体的には次のような施策となります。

| 被リンク購入 | 業者から大量に被リンクを購入する |

| リンクファーム | 被リンクを獲得したいがために、関連性の低いサイト同士でリンクを結び合う |

| 隠しテキスト | キーワードを含めるために背景と同化させた文字色で隠しテキストをページに入れる |

| コピペ | 他サイトの記事をコピペしたコンテンツ |

以前は、ユーザーファーストなコンテンツでなくてもブラックハットSEOと呼ばれる特定のテクニックを使ったコンテンツを作成することで高順位を獲得できました。

しかし、パンダアップデートやペンギンアップデートが実施されたことを機に、ブラックハットSEOが実施されたコンテンツはペナルティを受けて検索結果に表示されなくなりました。

そのためSEOを実施するときブラックハットSEOを取り入れることは絶対に避けましょう。

Google検索のアルゴリズムの仕組みは、200以上の評価項目に基づいて順位が決定しています。

またアルゴリズムは毎日アップデートが実施されており、AIも搭載されていることから全ての仕組みを知ることは不可能とされています。

ただし、検索順位を決める際には、以下の要素が見られているため対策を実施しましょう。

Googleの検索結果のアルゴリズムは、ユーザーの検索意図に対して最適な答えとなるサイトが提示されるようになっています。

そのため質の高いコンテンツが表示されるだけでなく、ユーザーの位置情報や速報を入手したいようなクエリの場合は、状況に合わせて異なる検索結果が表示されます。

例えば、東京と北海道で「ラーメン屋」と検索したとき、近隣のラーメン屋情報が上位表示されるため検索結果が異なります。

他にも、直近でスキャンダルのあった芸能人名を検索すると、一時的にスキャンダルについての速報となるニュース記事が上位表示されます。

上記のとおり、検索結果のアルゴリズムはユーザーが求めていることが最優先で表示されるような仕組みとなっています。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。HPの問題点を改善して顧客を増やしましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成するWeb上でコンテンツを作る際には、Googleアルゴリズムの理解が重要です。

ただし、Googleアルゴリズムは常に変化しており、アップデートのタイミングも不定期です。

それでも、Googleが求めているのはコンテンツの使いやすさです。

アップデートの有無に関わらず、常にユーザーの目線に立って、ストレスを感じさせずに問題を解決できるコンテンツを作り続けましょう。

「自社HPを上位表示させたい」「HPはあるけど活用できていない」そんな方はStockSunにお任せください。

StockSun株式会社では、貴社の記事を無料で一本制作する試みを行っています。

担当者が先にリスクを負うことで、発注後のギャップや不安感などを最小限に抑えます。

また、SEOに関するオンライン相談は無料です。今こそ行動を起こしましょう!

\SEOのプロが懇親の1記事を作成!/

【無料】記事を作成する