2024/08/05

2025/08/05

StockSun株式会社

さまざまな企業のSEO記事制作を行なってきた

StockSunのSEO記事制作における品質評価基準を明文化したガイドラインです。

「SEO記事制作ガイドライン | 100項目超の診断チェックリスト」から本資料をダウンロード可能です。

ソリューションごとのガイドラインを見てみる

| 2024 | 年 | 08 | 月 | 05 | 日 公開 |

| 2025 | 年 | 08 | 月 | 05 | 日 更新 |

StockSun株式会社

1.1 対象キーワードをタイトルに32文字以内かつ先頭付近に挿入しているか

タイトルは検索エンジンが検索キーワードに対しての結果を表示する際の判断基準となるため、非常に重要。

対象キーワードを先頭付近に入れると、ユーザーの目につきやすいのはもちろん、クローラーもキーワードを読み取りやすくなる。

PC検索なら「30〜35文字」、スマホ検索なら「36~41文字」程度しか表示されないため、32文字以内にメインキーワードを挿入する。

例)KW「SEO リライト」の場合

SEOのリライトを効率的に進める手順を紹介!効果測定の方法も解説(32文字)

1.2 タイトルだけで記事の内容を把握できるか

キーワードを無理やり詰め込もうとしたり、関係のない情報を入れたりすると、検索エンジンからスパムと見なされてSEO評価に悪影響を与えてしまう。

また、わかりにくいタイトルだとユーザーがどんな記事なのか判断できなくなり、クリックを後回しにしてしまう。

悪い例)

SEOのリライトの効果ややり方やコツや手順を大公開!

良い例)

SEOのリライトを効率的に進める手順を紹介!効果測定の方法も解説

検索エンジンが読み取りやすい・ユーザー側が把握しやすいタイトルにするためにも、タイトルだけで記事内容を把握できるようにする。

1.3 タイトルに具体的な数値が入っているかどうか(⚪︎つの、⚪︎選など)

「〇つのポイント」「おすすめ〇選」と入っていると、コンテンツの充実度が想像しやすくなりクリックへのハードルが低くなる。

人間は偶数よりも奇数の方が心地よく感じるため、3、5、7などなるべく奇数を採用する。

1.4 「簡単にできそう」「確実に役に立つ」と思わせるタイトルになっているか

利便性や有用性を感じるような言葉を挿入すると、ユーザーにとって有益な記事と判断されやすくなる。

例)【初心者必見】【徹底解説】【見ないと損】

悪い例)

SEOのリライトを効率的に進める手順を紹介!

良い例)

【初心者必見】SEOのリライトを効率的に進める手順を紹介!

1.5 記事のサムネイル画像を挿入しているか

検索キーワードに対する結論がメタディスクリプションに書かれていると、「求めている記事」とユーザーが判断しやすくなるため、CTRの向上が期待できる。

設定しないまま記事を公開すると、検索エンジン側で本文中から抜粋される形になりCTR低下につながる可能性がある。

悪い例)

SEOって何から始めたら良いかわからないですよね。SEOはフローが複雑なので初心者がいきなり始めるのは難しいです。SEOとは「Search Engine Optimazation」の略で、検索エンジンにおける上位表示を狙う施策のことです。

良い例)

SEOとは「Search Engine Optimazation」の略で、検索エンジンにおける上位表示を狙う施策のことです。

1.6 検索キーワードに対する結論がメタディスクリプションに書かれているか

SEO評価に直接的な影響はないが、検索キーワードが太文字表記になるため、CTRに影響する。

パソコンなら120文字前後、スマホなら50文字前後しか表示されないため、なるべく先頭付近にキーワードを含む文章を挿入する。

1.7 メタディスクリプションに対象キーワードは入っているか

記事の内容が想像できるサムネイル画像を付けると、ユーザーもクリックしやすくなる。

サムネイル画像にまでこだわるメディアは多くないため、競合記事と差をつけられる。

1.8 対象キーワードをタイトルに32文字以内かつ先頭付近に挿入しているか

キーワードは先頭付近にあったほうが検索時点でのニーズに合致しているか判断しやすく、結果的にCTRに影響することが多い。

ただし、闇雲に先頭付近にいれることにこだわりすぎる必要はなく、あくまでユーザーニーズに合致しているタイトルになっているかが重要。

1.9 タイトルだけで記事の内容を把握できるか

タイトルにキーワードを無理やり詰め込もうとしたり関係のない情報を入れたりすると、SEO評価に悪影響を与えてしまう。

また、わかりにくいタイトルだとユーザーがどんな記事なのか判断できなくなり、クリックを後回しにしてしまう。

1.10 タイトルに具体的な数値が入っているかどうか(⚪︎つの、⚪︎選など)

より具体的な内容を示唆するため、タイトルにはなるべく数字を入れること。

「〇つのポイント」「おすすめ〇選」と入っていると、コンテンツの充実度が想像しやすくなりクリック率が高まる。

1.11 「簡単にできそう」「確実に役に立つ」と思わせるタイトルになっているか

利便性や有用性を感じるような言葉を挿入すると、ユーザーにとって有益な記事と判断されやすくなる。

1.12 検索キーワードに対する結論がメタディスクリプションに書かれているか

検索キーワードに対する結論がメタディスクリプションに書かれていると、「求めている記事」とユーザーが判断しやすくなるため、CTRの向上が期待できる。

設定しないまま記事を公開すると、検索エンジン側で本文中から抜粋される形になりCTR低下につながる可能性がある。

ただし、Googleが本文を自動抜粋することがあるため、複数キーワードの流入を想定する場合、あえて設定しないほうが良い場合もあることには注意。

1.13 メタディスクリプションに対象キーワードは入っているか

SEO評価に直接的な影響はないが、検索キーワードが太文字表記になるため、CTRに影響する。パソコンなら120文字前後、スマホなら50文字前後しか表示されないため、メタディスクリプションを設定する場合はなるべく先頭付近にキーワードを含む文章を挿入すること。

1.14 記事のサムネイル画像を挿入しているか

記事の内容が想像できるサムネイル画像を付けると、ユーザーもクリックしやすくなる。サムネイル画像にまでこだわるメディアは多くないため、競合記事と差をつけられる。

2.1 リード文でCVを決められる導線になっているか

Webページの特性上、記事下に近づくほど離脱率が高くなるため、CVRを向上させるためには、最初に表示されるリード文でCVを決められる導線を設計する必要がある。

「記事の紹介」ではなく、「記事の要約(まとめ)」を書くとリード文だけで記事内容が伝わりCTAの向上につながる。

エンゲージメント率が低い要因は大体がリード文にある。

2.2 記事内各所にCTAを設置しているか

5-2 記事内各所にCTAを設置しているか

対象キーワードで1位を獲得しても、記事下だけにしかCTAが設置されていないと、CVR向上にはつながりにくい。

CTAボタンの数を増やしてCVポイントとの接点を増やすだけでも、CVR向上につながる可能性がある。

ただし、CTAボタンをむやみに入れると、ユーザー側からすると読みにくい記事になってしまう。

リード文直下や記事内に挿入しても違和感がない箇所を基準に、CTAボタンを組み込む。

2.3 CTAボタンはクリックするものと認識されるようなデザインとなっているか

CTAボタンを設置しているにもかかわらず、クリックするものと認識されていなければ、当然CVR改善にはつながらない。

記事背景と色が重複しないようにしたり、ボタンに影をつけたりするなどユーザー目線での配慮が必要。

2.4 CTAボタンを過剰に挿入していないか

CTAボタンを過剰に挿入してしまうと、ユーザビリティが低下してしまうため避ける。

1スクロールごとにCTAボタンがあると視認性が悪くなる。記事内容にもよるが、1,000〜2,000文字に1個を目安に挿入する。

2.5 CTAボタンの文言だけで内容が伝わるか

CTAボタンの文言がわかりにくいと、ユーザーは何を得られるのかわからず押す気にならないため、何を得られるのか明確にわかる文言にする。

悪い例)SEOトライアルの概要がわからない

\ 記事制作できます/

SEOトライアルはこちらから

ご発注不要

良い例)マイクロコピーだけでSEOトライアルの概要がわかる

\ 1本無料で記事を作ります/

SEOトライアルはこちらから

品質に満足しなかったらご発注不要

2.6 行動を後押しする理由を添えたCV導線を配置しているか

ユーザーがCTAボタンを押すまでのハードルを低くしなければいけない。

安い商品なら「限定性」「緊急性」、高い商品なら「お得」「無料」などの文言に入れると、「商品やサービスを購入しないといけない」心理に移行させられる。

5-8.行動を後押しする理由を添えたCV導線を配置しているか

行動を後押しする記事でなければ、ユーザーはCTAボタンを押さない。

リライト構成を設計する際に、CVR改善につながるような導線をあらかじめ組んでおくと、行動を後押しする理由を挿入しやすくなる。

悪い例)

本記事では、SEOの概要や施策の詳細について紹介しました。

\ 1本無料で記事を作ります/

SEOトライアルはこちらから

品質に満足しなかったらご発注不要

良い例)

本記事では、SEOの概要や施策の詳細について紹介しました。

「自社のリソースが足りない」「Web業者にいきなり頼むのは不安」とお悩みの方におすすめなのが「SEOトライアル」です。

SEOトライアルでは、Web業界にありがちな「提案と実行支援のギャップ」を取り除くために、1本無料で記事を制作しております。

もちろん品質や対応に満足しなければご発注不要。安心してご依頼いただけます。

下記ボタンから、まずは無料相談から受けてみてください。

\ 1本無料で記事を作ります/

SEOトライアルはこちらから

品質に満足しなかったらご発注不要

2.7 商品・サービスの価格に応じたCTAボタンの文言を設定しているか

ユーザーがCTAボタンを押すまでのハードルを低くしなければいけない。

安い商品なら「限定性」「緊急性」、高い商品なら「お得」「無料」などの文言に入れると、「商品やサービスを購入しないといけない」心理に移行させられる。

2.8 「悩みへの共感+答えの提示+記事の内容の紹介」を基本型としてリード文が作成されているか

記事を読むことで「どんなメリットがあるのか」「どのような変化があるか」など未来像を明確に示さないと、離脱率が上がってしまう。

「悩みへの共感+答えの提示+記事の内容の紹介」を基本型としてリード文を作ると、「ユーザーが共感しやすい=滞在率の向上」につながる。

悪い例)

SEOとは、「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」という意味です。

SEOを進めて、自社の売上アップにつなげましょう。

良い例)

「SEOとはどんな意味?」「具体的にどのような施策を進めればよいの?」

SEOとは、「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」という意味です。

一言にSEOといっても、複数の施策に分かれるため、どんな行動をすればよいかわからない方も多いです。

SEOは、大きく「コンテンツ施策・内部施策・外部施策」の3つに分かれており、メディアの状態によって最適な施策は変化します。

本記事では、SEOの概要や施策の詳細について紹介しています。

2.9 リード文でCVを決められる導線になっているか

最初に表示されるリード文でCVを決められる導線を設計すること。

「記事の紹介」ではなく、「記事の要点(具体的な)」を書くとリード文だけで記事内容が伝わりCVRの向上につながる。エンゲージメント率が低い要因は大体がリード文にある。コンバージョンへの導線はできる限り自然に、ユーザーに選択肢を提供してあげること。

2.10 「悩みへの共感+答えの提示+記事の内容の紹介」を基本型としてリード文が作成されているか

記事を読むことで「どんなメリットがあるのか」「どのような変化があるか」など未来像を明確に示すこと。

そうでない場合、離脱率が上がってしまう。「悩みへの共感+答えの提示+記事の内容の紹介」を基本型としてリード文を作ると、「ユーザーが共感しやすい=滞在率の向上」につながる。

2.11 記事内各所にCTAボタンを設置しているか

たとえ対象キーワードで1位を獲得しても、記事下だけにしかCTAが設置されていないとCV発生にはつながりにくい。

CTAボタンの数を増やしてCVポイントとの接点を増やすだけでもCVR向上につながる可能性がある。

2.12 CTAボタンを過剰に挿入していないか

CTAボタンを過剰に挿入してしまうと、ユーザはそれを鬱陶しいと感じてしまう。1スクロールごとにCTAボタンがあるとコンテンツの視認性が悪くなるので、過剰にならないように注意すること。

2.13 CTAボタンはクリックするものと認識されるようなデザインとなっているか

CTAボタンを設置しているにもかかわらず、クリックするものと認識されていなければ、当然CVR改善にはつながらない。

記事背景と色が重複しないようにしたり、ボタンに影をつけたりするなどユーザー目線での配慮を怠らないこと。

2.14 CTAボタンの上下にマイクロコピーを設置しているか

CTAボタン内だけでも訴求はできるが、上下のマイクロコピーはユーザーの心理的ハードルを下げる効果がある。

上部は「行動を促す」、下部は「不安を解消する」コピーを挿入するとよい。

2.15 CTAボタンの文言だけで内容が伝わるか

CTAボタンの文言は「何を得られるのか」が明確にわかる文言にすること。

2.16 商品・サービスの価格に応じたCTAボタンの文言を設定しているか

ユーザーがCTAボタンを押すまでのハードルはなるべく低くすること。

安い商品なら「限定性」「緊急性」、高い商品なら「お得」「無料」などの文言に入れると、「商品やサービスを購入しないといけない」心理に移行させられる。

2.17 行動を後押しする理由を添えたCV導線を配置しているか

行動を後押しする記事でなければ、ユーザーはCTAボタンを押さない。

3.1 離脱防止ポップアップが設定されているか

離脱防止ポップアップを設けることで、滞在率が向上しCVR改善につながる。

ただし、スクロールするごとにポップアップが表示されたり、閉じ方がわかりにくかったりすると、記事自体を閉じてしまう可能性があるため注意。

3.2 SP版の追従フッターが設定されているか

SP版の追従フッターを設置することで、記事途中でも商品・サービス紹介ページや問い合わせページに移動しやすくなる。

3.3 PC版のサイドバーに追従バナーが設定されているか

PC版のサイドバーに追従バナーを設置することで、記事途中でも商品・サービス紹介ページや問い合わせページに移動しやすくなる。

3.4 CV先の訴求とCTAの文言が統一されているか(LPやメディアがCV先の場合)

CTAの文言とCV先の訴求が異なると、どちらが正しいのかユーザーが混乱してしまう。 遷移後のCVRを上げるためにも、CTAとCVの訴求文言は統一する。

3.5 オリジナル画像の挿入ができているか(競合がオリジナル画像を用いている場合)

コンテンツ内の画像はフリー素材でも問題はないが、オリジナル画像の方がユーザーの満足度が高くなる。

とくに理解しにくい専門用語や仕組みを図解してあげると、記事の内容が理解しやすくなり、商品やサービスのCVR改善効果も見込める。

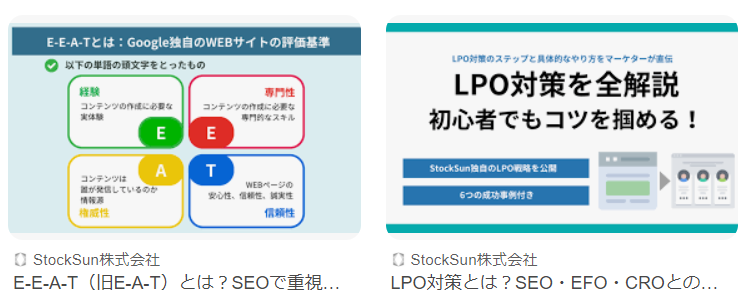

3.6 EEAT要素を主張できるコンテンツが存在しているか

EEAT※要素はコンテンツの質に影響するため、間接的にSEO評価に貢献する。

| EEAT要素 | 評価対象 |

| Experience(経験) | キーワードに対する口コミや実体験などの経験 |

| Expertise(専門性) | キーワードに対する知識量や技術スキル |

| Authoritativeness(権威性) | 客観的に見てメディアの認知度や評判が高いか ※被リンクやサイテーション(が影響 |

| Trustworthiness(信頼性) | メディア全体の安全性、権威性(運営者や企業情報の開示) |

3.7 FAQの構造化マークアップができているか

FAQ(よくある質問)を構造化マークアップすると、検索エンジンの表示ページ下に「リッチリザルト」として表示される。

引用:Google検索セントラル

| 「よくある質問(FAQ)」のページには、特定のトピックに関する質問と回答の一覧が掲載されています。「よくある質問」のページを適切にマークアップすると、検索結果にリッチリザルトを表示し、Google アシスタントのアクションで対応できるようになります。 引用:Google検索セントラル |

ユーザーが知りたい情報を素早く収集できるようになるため、ユーザビリティ向上につながる。

FAQの構造化マークアップは、Googleが提供する「リッチリザルトテスト」で把握できる。

引用:リッチリザルトテスト

3.8 ヒートマップツールでユーザーの行動を把握しているか

ヒートマップツール(Microsoft Clarityなど)を導入すると、ユーザーがどの見出しを中心に見ているのか把握できる。

引用:Microsoft Clarity

ユーザーの需要を視覚的に把握できるため、見出しの順番を変更する際の指標として活用できる。

3.9 離脱防止ポップアップが設定されているか

離脱防止ポップアップを設けることで、滞在率が向上しCVR改善につながる。ただし、スクロールするごとにポップアップが表示されたり、閉じ方がわかりにくかったりすると、記事自体を閉じてしまう可能性があるため注意。

3.10 SP版の追従フッターが設定されているか

SP版の追従フッターを設置することで、記事途中でも商品・サービス紹介ページや問い合わせページに移動しやすくなる。

3.11 PC版のサイドバーに追従バナーが設定されているか

PC版のサイドバーに追従バナーを設置することで、記事途中でも商品・サービス紹介ページや問い合わせページに遷移しやすくなる。

3.12 CTAの文言とCV先の訴求が統一されているか(LPやメディアがCV先の場合)

CTAの文言とCV先の訴求が異なると、どちらが正しいのかユーザーが混乱してしまう。遷移後のCVRを上げるためにも、CTAとCVの訴求文言は統一すること。

3.13 オリジナル画像の挿入ができているか

コンテンツ内の画像はフリー素材でも問題はないが、オリジナル画像の方がユーザーの満足度が高くなる。

特に、理解しにくい専門用語や仕組みを図解することで記事の内容が理解しやすくなり、商品やサービスのCVR改善効果も見込める。

3.14 Youtube動画の挿入ができているか

コンテンツと関連度の高いYouTube動画を挿入することで、滞在時間の増加やユーザー満足度の向上に期待できる。

専門用語や仕組みを視覚・聴覚で理解できるため、商品やサービスのCVR改善効果も見込める。

3.15 EEAT要素を主張できるコンテンツが存在しているか

EEAT要素はコンテンツの質に影響するため、間接的にSEO評価に貢献する。

3.16 FAQの構造化マークアップができているか

FAQ(よくある質問)を構造化マークアップすると、検索エンジンの表示ページ下に「リッチリザルト」として表示される。

引用:Google検索セントラル

「よくある質問(FAQ)」のページには、特定のトピックに関する質問と回答の一覧が掲載されています。「よくある質問」のページを適切にマークアップすると、検索結果にリッチリザルトを表示し、Google アシスタントのアクションで対応できるようになります。

引用:Google検索セントラル

ユーザーが知りたい情報を素早く収集できるようになるため、ユーザビリティ向上につながる。FAQの構造化マークアップは、Googleが提供する「リッチリザルトテスト」で把握できる。

引用:リッチリザルトテスト

3.17 ヒートマップツールでユーザーの行動を把握しているか

ヒートマップツール(Microsoft Clarityなど)を導入すると、ユーザーがどの見出しを中心に見ているのか把握できる。

引用:Microsoft Clarity

ユーザーの需要を視覚的に把握できるため、見出しの順番を変更する際の指標として活用できる。

4.1 「です」「ます」など、同じ語尾が3回以上連続していないか

「~です。~です。~です。」と同じ語尾が連続すると、ユーザーに稚拙かつ退屈な印象を与えてしまう。同じ語尾を使うとしても、最大2回までを目安にする。

4.2 英数字は半角/全角どちらかで統一されているか

検索エンジン側の観点では問題ないが、ユーザー側からすると、半角や全角が混在した文章は読みにくい。固有名詞の場合、半角または全角が正式名称になっている可能性があるため、必ずどちらが正しいか確認すること。

4.3 表記揺れを起こしていないか

表記揺れが発生すると、ユーザーに対して読みにくさを与えてしまう。また、SEO観点でも「引越」「引越し」などのワードで、検索順位が変動する可能性があるため、メディア単位で表記ルールを統一すること。

4.4 固有名詞は正確に記載できているか

固有名詞の誤りはユーザーに対し、誤解を与える可能性がある。記事完成後に発覚すると見逃しのリスクも高くなるため、公開前に確認しておくことを推奨。

4.5 専門用語を使用する際は、補足説明を挿入しているか

専門用語に対する補足がないと、ユーザーは記事の内容を理解できなくなり離脱しやすくなる。

専門用語が出てくる最初のタイミングで、「※」やカッコを用いて説明するようにすること。

4.6 見出し一つにつき200~300文字程度にまとまっているか

300文字を超えると、「1見出し1アンサー」から外れる可能性があるだけでなく、ユーザーからすると読みにくい文章となってしまう。

ただし、表や箇条書きを用いて説明する場合は、300文字を超えることがあるため、この限りではない。

4.7 一つの見出しに複数の話題を盛り込んでいないか

一つの見出しに複数の話題を入れると何を伝えたいのかがわかりにくくなり、ユーザー側の満足度が低下する。

複数のH3に分けて解説すると、ユーザーに内容が伝わりやすくなるため、h階層を有効活用すること。

4.8 H3はPREP法に沿って記載されているか

H3はh2の内容を詳しく解説するために設置するタグであるため、PREP法に沿って完結に記載することを推奨。

P(Point):結論

R(Reason):理由

E(Example):具体例

P(Point):結論

「結論+結論に対する理由や具体例」が基本形だが、メリットやポイントを紹介する際は、最後に提案で締めくくるパターンもある(PRES法)。

4.9 並列される項目は形式を揃えられているか(体言止め or 用言止めに統一)

並列項目の形式がバラバラだと、視覚的にわかりにくい見出し構造となってしまう。検索エンジン観点からも、統一感のある見出しの方が記事内容を認識しやすい。

4.10 情報が2つ以上ある場合にリストタグ(箇条書き)を使っているか

箇条書きなしの記事は、文章が続くためユーザー側からするとわかりにくい。

箇条書きを取り入れると視覚的にもわかりやすくなり、文章の内容を理解しやすくなる。

4.11 比較・分類をする場合など、テーブルタグ(表)が使える場面では必ず使っているか

比較・分類する内容をそのまま文章に起こしてしまうと、ユーザー側からするとわかりにくい文章になってしまう。テーブルタグは箇条書きと同じく視覚的にわかりやすくなるため、記事内容を簡潔に伝えるために重要。ただし、tdタグのみの表はどこが項目なのかわからないため、項目のセルはthタグに調整する。

4.12 口コミが記載されている場合、必ず傾向をまとめてサマリー化した解説文章が入っているか

口コミはユーザーの体験談が書かれているため、一次情報として有用。

とくに商品やサービスを紹介する場面で挿入すると、記事の信憑性が上がりやすくなる。

ただ、口コミを並べただけでは意味がないため、ユーザー満足度を上げるためにも口コミの傾向をまとめて文章で記載するのが望ましい。

4.13 優良誤認表示に違反する表現を記事内で使っていないか

優良誤認表示とは、商品やサービスの内容や価格を事実よりも良く見せること。商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。引用:消費者庁例)通常50%程度の効果しかない商品を、「100%の効果あり!」と表示するのは優良誤認にあたる。消費者庁からの指摘を受けても問題がないように、記事に商品やサービスを掲載する際は、事実を記載するのはもちろん、根拠となる資料を用意しておく。

4.14 有利誤認表示に違反する表現を記事内で使っていないか

有利誤認表示とは、実際よりも商品やサービスをお得に見せること。商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。引用:消費者庁例)通常価格5000円の商品を、「通常価格10,000円の50%引き」と表示するのは有利誤認にあたる。消費者庁からの指摘を受けても問題がないように、記事に商品やサービスを掲載する際は、事実を記載するのはもちろん、根拠となる資料を用意しておく。

4.15 薬機法に違反していないか(健康食品、化粧品、雑貨を紹介する場合)

薬機法は、健康食品や化粧品、雑貨であるにもかかわらず、身体改善機能を表示する趣旨を禁止した法律。医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。引用:厚生労働省身体改善機能を表示するには、医薬品(医薬部外品)として認可される必要があるため、商品を記事内に掲載する際は注意する。例)医薬品として承認が降りていないサプリメントの広告で「風邪が治る!」と記載するのは薬機法違反。

4.16 文字装飾、改行などのトンマナは統一されているか

文字装飾や改行は、文章の読みやすさにかかわる重要な項目。

「文字装飾の色がバラバラ」「改行の位置がずれている」などトンマナが統一されていない記事は、ユーザーから読みにくいと思われてしまう危険がある。適当に装飾や改行をせずに、トンマナを合わせてから実施すること。

4.17 スマホで閲覧した際に、文章が2スクロール連続する箇所がないか

文章ばかり続く記事は、ユーザーにとって読みにくさを与えてしまう。

2スクロールを目安に表や箇条書きを用いて、スマホ画面が文章だけで埋め尽くされないようにする。

4.18 外部ツールを使って機械的に誤字・脱字を排除できているか

誤字や脱字による文章の読みにくさは、ユーザー・検索エンジン双方にとって悪影響。

とくにユーザー側からすると、「このメディアは大丈夫なのか?」と信憑性を下げてしまう可能性がある。

目視での確認に加えて、wordやGoogleドキュメントの校閲機能を活用して、機械的に誤字・脱字を排除すること。

4.19 外部ツールを使って機械的に冗長表現を排除できているか

冗長表現とは、文章と関係のない余計な単語や表現のこと。

意味合いとして間違っているわけではないが、読みにくい文章になりやすくユーザー、検索エンジン双方にとって悪影響。

5.1 見出しの文字数は20文字前後に収まっているか

長すぎる見出しはユーザー側からすると読みにくいうえに、他の見出しとの粒度が合わなくなる。

ただし、対策キーワードが長い場合はこの限りではない。

5.2 見出し一つにつき200~300文字程度にまとまっているか

300文字を超えると、「1見出し1アンサー」から外れる可能性があるだけでなく、ユーザーからすると読みにくい文章となってしまう。

ただし、表や箇条書きを用いて説明する場合は、300文字を超えることがあるため、この限りではない。

5.3 一つの見出しに複数の話題を盛り込んでいないか

一つの見出しに複数の話題を入れると、何を伝えたいのかわかりにくくなり、ユーザー側の満足度が低下する。

複数のH3に分けて解説すると、ユーザーに内容が伝わりやすくなるため、h階層を有効活用する。

5.4 H3はPREP法に沿って記載されているか

H3はh2の内容を詳しく解説するために設置するタグであるため、PREP法に沿って完結に記載する必要がある。

P(Point):結論

R(Reason):理由

E(Example):具体例

P(Point):結論

「結論+結論に対する理由や具体例」が基本形だが、メリットやポイントを紹介する際は、最後に提案で締めくくるパターンもある(PRES法)。

5.5 並列される項目は形式を揃えられているか(体言止め or 用言止めに統一)

並列項目の形式がバラバラだと、視覚的にわかりにくい見出し構造となってしまう。検索エンジン観点からも、統一感のある見出しの方が記事内容を認識しやすい。

悪い例)

・ペルソナを設計

・上位記事をリサーチする

・サジェストキーワードを検索する

良い例)

・ペルソナを設計

・上位記事をリサーチ

・サジェストキーワードを検索

5.6 情報が2つ以上ある場合にリストタグ(箇条書き)を使っているか

箇条書きなしの記事は、文章が続くためユーザー側からするとわかりにくい。

箇条書きを取り入れると視覚的にもわかりやすくなり、文章の内容を理解しやすくなる。

悪い例)

SEO対策として、コンテンツ施策(リライトなど)や内部施策(パンくずリストの作成やaltタグの挿入など)、外部施策(被リンクやサイテーションなど)の3種類があります。

良い例)

SEO対策として、以下3つの手法が存在します。

コンテンツ施策:リライトなど

内部施策:パンくずリストの作成やaltタグの挿入など

外部施策:被リンクやサイテーションなど

5.7 比較・分類をする場合など、テーブルタグ(表)が使える場面では必ず使っているか

比較・分類する内容をそのまま文章に起こしてしまうと、ユーザー側からするとわかりにくい文章になってしまう。

テーブルタグは箇条書きと同じく視覚的にわかりやすくなるため、記事内容を簡潔に伝えるために重要。

ただし、tdタグのみの表はどこが項目なのかわからないため、項目のセルはthタグに調整する。

悪い例)

SEO業者の料金は、新規記事は1本〇万円、リライトは1本△万円と相場となっています。内部施策は基本料金が✕万円、外部施策は◇万円となっています。

良い例)

SEO業者の料金相場は、以下表のとおりです。

| SEO対策の種類 | 料金相場 |

| 新規記事(1本あたり) | 〇万円 |

| リライト(1本あたり) | △万円 |

| 内部施策(基本料金) | ✕万円 |

| 外部施策(基本料金) | ◇万円 |

5.8 口コミが記載されている場合、必ず傾向をまとめてサマリー化した解説文章が入っているか

口コミはユーザーの体験談が書かれているため、一次情報として有用。とくに商品やサービスを紹介する場面で挿入すると、記事の信憑性が上がりやすくなる。

ただ、口コミを並べただけでは意味がないので、ユーザー満足度を上げるためにも、口コミの傾向をまとめて文章で記載する。

5.9 優良誤認表示に違反する表現を記事内で使っていないか

優良誤認表示とは、商品やサービスの内容や価格を事実よりも良く見せること。

| 商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。引用:消費者庁 |

例)通常50%程度の効果しかない商品を、「100%の効果あり!」と表示するのは優良誤認にあたる。

消費者庁からの指摘を受けても問題がないように、記事に商品やサービスを掲載する際は、事実を記載するのはもちろん、根拠となる資料を用意しておく。

5.10 有利誤認表示に違反する表現を記事内で使っていないか

有利誤認表示とは、実際よりも商品やサービスをお得に見せること。

| 商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。引用:消費者庁 |

例)通常価格5000円の商品を、「通常価格10,000円の50%引き」と表示するのは有利誤認にあたる。

消費者庁からの指摘を受けても問題がないように、記事に商品やサービスを掲載する際は、事実を記載するのはもちろん、根拠となる資料を用意しておく。

5.11 (健康食品、化粧品、雑貨を紹介する場合)薬機法に違反していないか

薬機法は、健康食品や化粧品、雑貨であるにもかかわらず、身体改善機能を表示する趣旨を禁止した法律。

| 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 引用:厚生労働省 |

身体改善機能を表示するには、医薬品(医薬部外品)として認可される必要があるため、商品を記事内に掲載する際は注意する。

例)

医薬品として承認が降りていないサプリメントの広告で「風邪が治る!」と記載するのは薬機法違反。

5.12 文字装飾、改行などのトンマナは統一されているか

文字装飾や改行は、文章の読みやすさにかかわる重要な項目。

「文字装飾の色がバラバラ」「改行の位置がずれている」などトンマナが統一されていない記事は、ユーザーから読みにくいと思われてしまう。

適当に装飾や改行をせずに、トンマナを合わせてから実施する。

5.13 スマホで閲覧した際に、文章が2スクロール連続する箇所がないか

“文章ばかり続く記事は、ユーザーにとって読みにくさを与えてしまう。

2スクロールを目安に表や箇条書きを用いて、スマホ画面が文章だけで埋め尽くされないようにする。

例)

5.14 外部ツールを使って機械的に誤字・脱字を排除できているか

誤字や脱字による文章の読みにくさは、ユーザー・検索エンジン双方にとって悪影響。

とくにユーザー側からすると、「このメディアは大丈夫なのか?」と信憑性を下げてしまう可能性がある。

目視での確認に加えて、wordの校閲機能や無料ツール(Ennoなど)、有料ツール(文賢など)を活用して、機械的に誤字・脱字を排除する。

5.15 外部ツールを使って機械的に冗長表現を排除できているか

冗長表現とは、文章と関係のない余計な単語や表現のこと。

意味合いとして間違っているわけではないが、読みにくい文章になりやすくユーザー、検索エンジン双方にとって悪影響。

悪い例)

SEOとは「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」という略称のことで、対策することで自社メディアの流入数向上につなげることができます。

良い例)

SEOとは「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」の略で、自社メディアの流入増加につながります。

目視での確認に加えて、wordの校閲機能や無料ツール(Ennoなど)、有料ツール(文賢など)を活用して、機械的に冗長表現を排除する。

5.16 「です」「ます」など、同じ語尾が3回以上連続していないか

「~です。~です。~です。」と同じ語尾が連続すると、ユーザーに稚拙かつ退屈な印象を与えてしまう。

同じ語尾を使うとしても、最大2回までを目安にする。

悪い例)

SEOとは「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」という意味です。

SEO対策は、商品・サービスの売上アップのために重要な施策です。

SEO対策を進めるためには、まずメディアの準備が必要です。

良い例)

SEOとは「Search Engine Optimization:検索エンジン最適化」という意味です。

SEO対策は、商品・サービスの売上アップのために実行。

SEO対策を進めるためには、メディアを立ち上げる必要があります。

5.17 英数字は半角/全角どちらかで統一されているか

検索エンジン側の観点では問題ないが、ユーザー側からすると、半角や全角が混在した文章は読みにくい。

固有名詞の場合、半角または全角が正式名称になっている可能性があるため、必ずどちらが正しいか確認する。

悪い例)

SEO対策は、商品・サービスを売り上げる施策として1番です。

良い例)

SEO対策は、商品・サービスを売り上げる施策として1番です。

5.18 表記揺れを起こしていないか

表記揺れが発生すると、ユーザーに対して読みにくさを与えてしまう。

また、SEO観点でも「引越」「引越し」などのワードで、検索順位が変動する可能性があるため、メディア単位で表記ルールを統一する。

5.19 固有名詞は正確に記載できているか(例:資格名・学校名・団体名・社名)

固有名詞の誤りはユーザーに対し、誤解を与える可能性がある。

記事完成後に発覚すると、見逃しのリスクも高くなるため、公開前に確認しておくのがベスト。

5.20 専門用語を使用する際は、補足説明を挿入しているか

専門用語に対する補足がないと、ユーザーは記事の内容を理解できなくなり離脱してしまう。

専門用語が出てくる最初のタイミングで、「※」やカッコを用いて説明するのがベスト。

例)

・CTA(Call To Action:行動を誘導するボタン)

・CTA

※Call To Action:行動を誘導するボタン

6.1 最大流入キーワードと順位・検索ボリュームの調査

AhrefsもしくはGoogleサーチコンソールで、各記事の最大流入キーワードの順位・検索ボリュームを調査する。

最大流入キーワードの順位や検索ボリュームを把握すると、セッション数では差をつけられない記事の優先順位を決めやすくなる。

また「狙いたいキーワードで流入が取れている状況なのか」「意図していないキーワードなのか」を調査することで、リライト時に狙うべきキーワードや方向性が明確になる。

6.2 リライトする基準を目的を明確にする

そもそも、リライト含めSEO対策は求めている結果が確実に出るものではないため、目的を決めずに曖昧な基準で実施すると費用や工数が無駄になってしまう。

検索順位向上による流入数(imp)の増加を狙うのか、CV増加を狙うのかリライト基準を明確にしてから施策を実行する。

前提、下記のような形で記事ごとに下記調査項目を行で整理し、リライト記事を選定していく。(下記画像はあくまで一例です)

6.3 セッション数の調査

GA4にて各記事のセッション数を調査する。

セッション数がサイト内の上位何%に入るかを調査することで、サイト全体へのインパクト(売上利益の向上)から逆算でき、リライト記事の優先順位がつけやすくなる。

GA4でイベント設定ができていて、どの記事からCVが発生したかまで追えている場合はセッションだけではなく、CV数まで調査するのが理想。

6.4 記事の獲得キーワード数の調査

AhrefsもしくはGoogleサーチコンソールで、記事の獲得キーワード数を調査する。

獲得キーワード数が多いほど、記事単体での流入数が増えるため、リライトのインパクトも大きくなる。

6.5 クエリタイプ(定性評価)

キーワード(クエリ)は4つのタイプに分かれる。クエリタイプに応じた記事となっていない場合、検索意図からずれている可能性が高い。

| クエリタイプ | クエリ例 |

| Goクエリ(行きたい) | ラーメン屋 近く |

| Knowクエリ(知りたい) | SEOとは |

| Doクエリ(してみたい) | SEO リライト手順 |

| Buyクエリ(買いたい) | パソコン おすすめ |

例)Knowクエリ「SEOとは?」と調べるユーザーに対し、Doクエリ「SEOコンサルティング会社 」を紹介しても興味をもつ可能性が低い

6.6 商材単価の調査

商品やサービスの単価は、リライトの効果を最大限引き出すために重要な項目である。

商品やサービス単価が高く、売上利益アップに貢献しやすい記事からリライトするほうが効率的である。

※アフィリエイトなどが商材の場合

6.7 競合メディアの調査

競合上位記事が公的機関(厚生労働省・経済省など)やDRの高いWebサイト、膨大なデータベース型サイトの場合、いくらリライトをしても記事のみのパワーではそもそも勝てない可能性があるため、そのキーワードでの勝ち筋があるのかリライト前に確認しておく。

6.8 季節性の調査

キーワードによっては、季節性が関与して一時的に検索ボリュームが上がる場合がある。

例)「日焼け止め」に関連するキーワードは、6~9月に検索ボリュームが上昇する

季節性のあるキーワードを対策した記事がある場合は、季節性の調査も忘れない。

Googleトレンドを活用すると、キーワードの注目度合いを視覚化できる。

引用:Googleトレンド

6.9 リライトする箇所には全て根拠をもたせる

根拠のないリライトを実施すると、上昇・下降要因が一切わからないため、次回リライトを実施する際の参考とならない。

常に「なぜそのリライト/改善を実施したのか」を答えられるようにする。

リライト履歴として残しておくと、知見が溜まり効率的にリライトを実施できる。

上記を参考に、一度サイト内にある記事を全て調査し、リライト記事選定シートを作成し、効率よくリライトを実施する。

※記事選定フローの詳細はこちらから閲覧可能

6.10 セッション数の調査

GA4にて各記事のセッション数を調査すること。

セッション数がサイト内の上位何%に入るかを調査することで、サイト全体へのインパクト(売上利益の向上)から逆算でき、リライト記事の優先順位がつけやすくなるため。

6.11 最大流入キーワードの順位・検索ボリューム調査

AhrefsやGoogleサーチコンソールなどのツールを用いて、各記事の最大流入キーワードの順位・検索ボリュームを調査すること。

最大流入キーワードの順位や検索ボリュームを把握すると、現状のセッション数では差をつけられない記事の優先順位を決めやすくなる。

6.12 記事の獲得キーワード数の調査

AhrefsやGoogleサーチコンソールなどのツールを用いて、記事の獲得キーワード数を調査すること。

獲得キーワード数が多いほど記事単体での流入増が見込めるため、リライトのインパクトも大きくなる。

6.13 商材単価の調査

商品やサービスの単価は、リライトの効果を最大限引き出すために重要な項目である。

商品やサービス単価が高く、売上利益アップに貢献しやすい記事からリライトするほうが効率的である。

※特にアフィリエイト商材の場合に重要

6.14 競合メディアの調査

該当キーワードでの勝ち筋があるのかどうかをリライト前に確認すること。

たとえば、

・競合上位記事が公的機関(厚生労働省・経済省など)である

・DR(ドメインランク)が非常に高いWebサイトである

・膨大なデータベース型サイトである

などの場合、いくらリライトをしても記事コンテンツの力のみではそもそも勝てない可能性がある。

6.15 季節性の調査

キーワードによっては、季節性が関与して一時的に検索ボリュームが上がる場合があるため、季節性を必ず加味すること。

6.16 リライト根拠の明示

7.1 競合メディアの獲得上位キーワードと上位ページの抽出

競合メディアが上位を獲得しているキーワードは、新規制作キーワードとしての需要が高い。DR(ドメインランク)の近い競合メディアをAhrefs等のツールで調査し、攻略するべきキーワードの候補に加えること。

7.2 カスタマージャーニー設計

カスタマージャーニーとは、顧客が商品を知り、購入を意思決定・利用するまでの一連のプロセスのこと。

CVに近いキーワードが明確になり目的達成に大きく貢献するため、必ず実施すること。

7.3 トピッククラスターモデルに基づきキーワードを整理

トピッククラスターモデルとは、ピラーページ(柱となる記事)とクラスターページ(詳細を書いた個別記事)を一つのまとまりとして、まとまり全体の順位向上を目指すこと。

トピッククラスターモデルを意識した内部リンク設計を進めることで、記事同士の相互関係が強くなり順位向上に貢献する。

8.1 競合メディアの獲得上位キーワードと上位ページを抽出

DR(ドメインパワー)の近い競合メディアが上位表示を獲得しているキーワードは、適切なSEOを実施することで上位表示を狙える確率が高い。

Ahrefsで抽出したStockSunコラムの上位キーワード一覧(2024年7月14日時点)

競合メディアが上位表示を獲得しているキーワードの調査については、Ahrefs以外のSEOツールで調べても問題ない。

8.2 CV・流入数の観点からキーワードを抽出

SEO記事は「商品・サービスへの問い合わせ・購買」を増やすために制作するため、キーワードは、「月間流入数(検索ボリューム)」と「CV」の2軸で検討するべきである。

キーワード抽出の優先順位として「月間流入数×CVにつながりやすい(顕在層に近い)」を基準にすると、メディアの目的に合ったキーワードを抽出しやすくなる。

8.3 カスタマージャーニーを設計

カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、購入・利用意向をもって実際に購入・利用するまでの仮定を示したもの。

キーワード抽出前にカスタマージャーニーを設計することで、「CVに近いキーワードはどれか決める際の基準が明確になるため、目的達成に大きく貢献する。

例)「CV=SEOコンサルティングに関する無料相談」とした場合

「SEOとは」「SEO メリット」:SEOに関する知識がない=CVから遠いキーワードである可能性が高い

「被リンク 増やし方」「SEO 外注」:SEOを伸ばす具体的な方法を探している=CVに近いキーワードである可能性が高い

8.4 トピッククラスターモデルに基づき、キーワードを整理

トピッククラスターモデルとは、ピラーページ(メイン記事)とクラスターページ(個別記事)を一つのまとまりとして、記事全体の順位向上を目指すこと。

トピッククラスターモデルを意識した内部リンク設計を進めることで、記事同士の相互関係が強くなり順位向上に貢献する。

例)ピラーページを「リライトとは」と置いた場合

8.5 キーワードの優先順位を決定

最後に、記事制作キーワードの優先順位を決定する。

記事制作の目的によって基準は異なるため、以下の表を参考にすると決定しやすくなる。

| 目的 | 優先するキーワードの基準 |

| メディアの露出を増やす | 月間流入数の高いキーワード |

| 商品・サービスの売上を伸ばす | CVに期待できる(顕在層に近い)キーワード |

| 商品・サービスの露出を増やしつつ、CVRを伸ばす | 「月間流入数×CVへの期待度」の積が大きいキーワード |

9.1 画像の容量を200KB以下に圧縮しているか

Google公式からも、記事全体のページ容量は1.6MB以内とアナウンスされているため、画像1枚あたりの容量は200KB以下に圧縮する必要がある。

| 合計バイトサイズを 1,600 KiB 未満に抑えるようにします。 この目標は、10 秒以下の操作可能時間を達成しながら、理論的に 3G 接続でダウンロードできるデータ量に基づいています。 引用:Chrome for Developers「膨大なネットワーク ペイロードを避ける」 |

9.2 画像はJPEG/PNG形式でアップロードされているか

JPEG/PNG形式は、他の画像形式(GIF、WebPなど)と比べて容量面、画質面において優れている。

PEGは「人物や風景」PNGは「単調な画像」に適しているため、画像によって形式を変える。

9.3 監修者/著者情報を設定しているか

記事ジャンルに対して権威性のある人物を監修者/著者情報として付けると、EEAT面からSEO評価の向上につながる。

| Experience, Expertise, Authoritativeness and Trust (E-E-A-T) are all important considerations in PQ rating. The most important member at the center of the E-E-A-T family is Trust. 経験、専門知識、権威、信頼 (E-E-A-T) はすべて、PQ 評価における重要な考慮事項です。E-E-A-T ファミリーの中心にある最も重要なメンバーは信頼です。 引用:General Guidelines |

ただし、適当な人物を監修者/著者情報を設定しても、SEO評価にはつながらない。

たとえば、SEO業界について何もわからない初心者よりも、SEOコンサルタントの方が監修者/著者情報として適している。

9.4 出典/引用元はアンカーリンクで明記されているか

メディアによっては出典/引用元を明記しないと、情報を掲載できない場合がある。根拠となる客観的データを示すことは、SEO評価にもつながる。

ただし、「参考」「出典」「引用」はそれぞれ言葉の意味が異なり、使う場面も変わるため、リライト時は注意する。

| 単語 | 意味 |

| 参考 | 記事制作において参考にしたページを掲載すること |

| 引用 | 一言一句同じ文章を記事に掲載すること |

| 出典 | 引用した文献や資料名を記載すること(画像は出典元となる) |

9.5 画像にaltタグが設定されているか

altタグ(alt属性)をつけずに画像を掲載すると、表示されなかったときにどんな画像かユーザーが把握できない。

当然クローラーも何を表している画像か判別できないため、画像検索で表示される機会を逃してしまう。

altタグだけで画像の内容が把握できるようなタイトルに設定する。Google Chrome拡張機能である「Alt &Meta viewer」を使うと、一目でaltタグの有無を判別できる。

9.6 対象の記事と関係性がある内部リンクを挿入しているか

関連性の高い記事を内部リンクでつなぐと、記事単体の評価が内部リンクと通して、他の記事に分散する(リンクジュース)。

ただ、記事と関連性が低い内部リンクを挿入すると、検索エンジンのクローラーが混乱してしまい、SEO評価に悪影響を与える可能性がある。

9.7 コピペチェックによって、「一致率」30%以下に収まっているか

一致率とは、インターネット上に公開されている記事と比較した一致箇所の割合。

類似コンテンツが多くなるほど「オリジナリティのない記事」と判断されてしまい、SEO評価が上がらない。

Google検索セントラルでも、以下のように言及している。

| Google では、無断複製されたページやオリジナルのコンテンツがほとんどなくユーザーにとって価値のないページを表示することでランキングに入ろうとするドメインに対して、処置を取ります。引用:Googleセントラル「Google 検索でウェブサイトをアピールする方法」 |

そのため、一致率は20%以下が理想。ただし、固有名詞が多い場合は一致率が向上する傾向にあるため、この限りではない。

コピペチェックは、無料ツール(CopyContentDetector)などを用いて以下の手順で実行する。

1)文章をコピーして枠内に貼り付け

2)「規則に同意してコピペチェック」をクリック

3)一致率を確認する

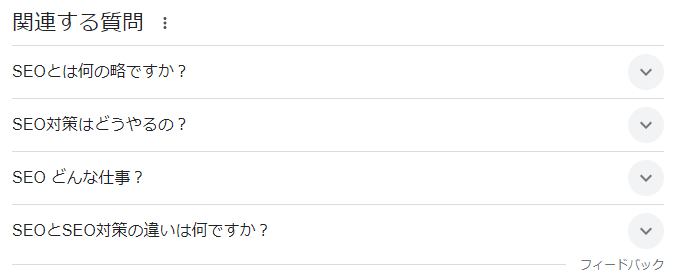

9.8 ユーザーからよくある質問(PAA)やYahoo!知恵袋の内容も取り入れているか

PAA(People Also Ask)やYahoo!知恵袋はユーザーの顕在・潜在ニーズを特定する重要な項目。

記事に反映することで、ユーザーの検索意図を捉えやすくなり、SEO評価にもつながる。

9.9 一次情報(口コミや画像、動画など)を取り入れているか

口コミや画像、動画などの一次情報を追加すると、経験(Experience)が評価されて順位改善につながりやすくなる。

2024年3月度のGoogleコアアップデートによる「AIコンテンツへの規制」を鑑みると、AIに出せない属人性を出せる。

| 大量生成されたコンテンツの不正使用とは、ユーザーのためではなく、検索ランキングの操作を主な目的として大量のページを生成することを指します。この種の不正行為の主な狙いは、ユーザーとって価値がないかそれに等しい、どこにでもあるコンテンツを大量に作成することにあり、その作成方法は重要ではありません。 引用:Google検索セントラル |

9.10 最新情報を記載しているか(古い情報が入っていないか)

ニュース性のある記事やYMYL(Your Money Your Life)領域の記事は、フレッシュネスアルゴリズム(新鮮さ)が重視される傾向にある。

情報が更新されやすい領域(金融や法律など)は、フレッシュネスアルゴリズム(新鮮さ)が重視される傾向にある。

Googleオフィシャルブログでも情報の新鮮さが「検索クエリの約35%に影響を与えた」と明言している。

| Building upon the momentum from Caffeine, today we’re making a significant improvement to our ranking algorithm that impacts roughly 35 percent of searches and better determines when to give you more up-to-date relevant results for these varying degrees of freshness. Caffeine の勢いに乗って、本日、検索の約 35% に影響し、さまざまな鮮度レベルに応じて、より最新の関連性の高い結果をいつ提供するかをより適切に判断するランキング アルゴリズムを大幅に改善します。引用:Google Official Blog |

9.11 H2のニーズに関連する補足キーワードを盛り込む形でH3を作っているか(親子関係)

H3はH2の具体的な内容を説明する見出しであるため、補足キーワードを盛り込みやすい。

サジェスト・再検索キーワードを見出しの中に盛り込むことで、ユーザーの悩みを解決するコンテンツに近づく。

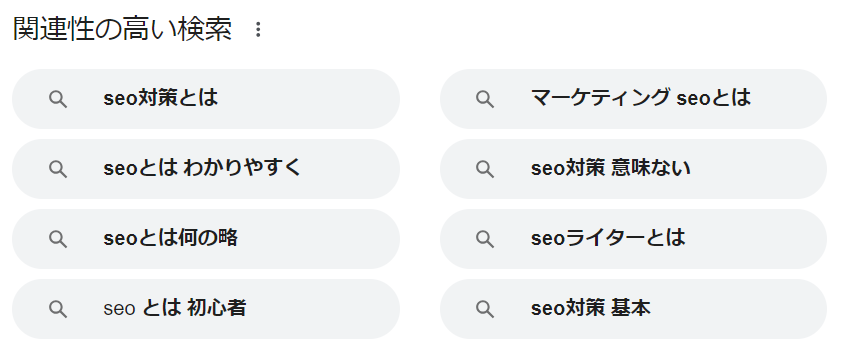

9.12 再検索キーワードを見出しに1個以上挿入しているか

関連キーワードは、ユーザーの検索意図を読み取れる貴重な情報で、挿入することで、ユーザーの離脱防止および悩みを解決できるコンテンツに近づく。

※関連キーワードの意味は3-1「タイトルに関連キーワードを挿入しているか」を参照

キーワードにもよるが、h2見出しに1個以上反映するのが望ましい。

9.13 各見出しにサジェストキーワードを1個以上挿入しているか

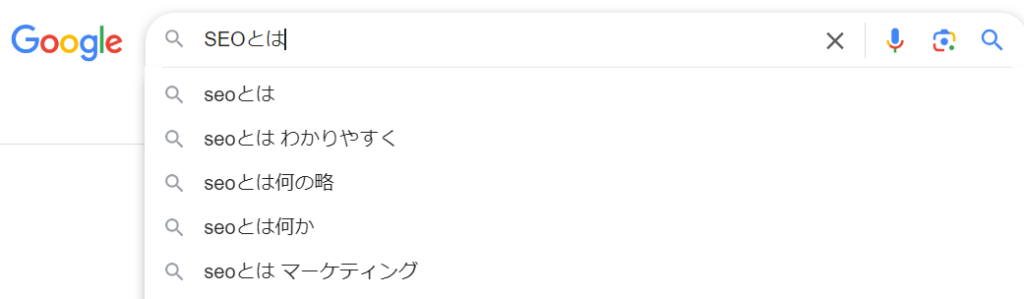

サジェストキーワードとは、検索エンジンが自動で表示する関連キーワードのこと。

サジェストキーワードは、検索エンジン側が自動でユーザーにとって必要な情報を提案してくれるため、検索意図を読み取れる貴重な情報といえる。

キーワードにもよるが、h2見出しに1個以上反映するのが望ましい。サジェストキーワードは、検索窓や無料ツール(ラッコキーワードなど)で調査できる。

9.14 共起語の比率が合計10%以上になっているか

共起語とは、対策キーワードと関連性の高いキーワードのこと。

共起語の比率が高くなるほど、ユーザーの検索意図に沿った記事を制作しやすくなる。

キーワード含有率は無料ツール(ohatuku.jp)でリサーチ可能。キーワードスタッフィング(詰め込みすぎ)には注意する。

ただし、ロングテールキーワードの場合は反映が難しいため、キーワードによっては10%に到達しない場合がある。

9.15 ページで出現しているメインキーワード比率2%以上になっているか

h2タグへのキーワード挿入は当たり前で、競合記事と差をつけるためには記事全体のキーワード含有率で勝負する必要がある。

キーワード含有率は無料ツール(ohatuku.jp)でリサーチ可能。キーワードスタッフィング(詰め込みすぎ)には注意する。

ただし、ロングテールキーワードの場合は反映が難しいため、キーワードによっては2%に到達しない場合がある。

9.16 すべてのH2タグに対象キーワードを挿入しているか

hタグはクローラーに記事を読み取る際の重要なタグで、h2は中見出しとして重要。

明らかに不自然な見出し名となる場合を除き、基本すべてのh2タグにキーワードを挿入する。

9.17 強調スニペット対策ができているか

強調スニペットを取ると、1位記事よりも検索画面上部に表示されるため、順位改善施策として効果的。

| Google の検索結果では、通常の形式と異なり、ページへのリンクが表示される前にそのページの内容を示すスニペット(抜粋)が表示されることがあります。 引用:Google検索ヘルプ |

KW「検索エンジン ランキング」の強調スニペット(2024年6月26日時点)

強調スニペット対策として、以下のような施策が存在する。

簡易的な強調スニペット対策として、「現状反映されている強調スニペットの内容」を記事に反映する補法がある。

強調スニペットで表示されているメディアよりもドメインパワー(検索エンジンからの信頼度)が高いと、入れ替わる可能性があるため、効率的にリライトを実施できる。

ただし、一言一句コピペするとSEO評価に悪影響を及ぼすため、コピペにならない範疇で実行する。

※マーカー抜粋の一文のみはそのままの形で記事に盛り込む施策は考えても良い。

9.18 タイトルに関連キーワードを挿入しているか

関連キーワードとは、検索結果下部に表示されるキーワード群のこと。ラッコキーワードなどの無料ツールでも抽出可能。

関連キーワードをタイトルに挿入することで、掛け合わせキーワード(ロングテールキーワード)にも対応できる

「SEO対策」がメインキーワードで、「費用」を掛け合わせキーワードとして採用した場合

→SEO対策とはどんな方法?具体的な施策内容や費用を徹底解説!

※掛け合わせキーワードは2文構成の後半に挿入しやすい傾向にある

9.19 タイトルを誇張していないか(ユーザーを騙すようなタイトルにしていないか)

記事内容を誇張したようなタイトルはユーザーの目を惹きやすいが、同時にギャップが生じやすくなる。

結果的にユーザーを騙す形となるため、記事の信憑性が悪くなる。検索意図との整合性がずれる可能性もあるため、SEO評価が悪くなる可能性もある。

記事内容を誇張するのではなく、記事内容を魅力的に伝えるタイトルを意識する

悪い例)

絶対に順位が上がるSEO対策5選!

良い例)

今すぐ取り入れたいSEO対策5選!

9.20 検索上位10記事に記載されている内容を網羅できているか

上位記事はユーザーが知りたい見出しを網羅している傾向にあるため、検索上位10記事すべてに挿入されている見出しはマストで入れる。

上位10記事が解説している内容を1つの記事に凝縮し、最強のコンテンツを作るイメージ

※もちろんコピーコンテンツになるような形での内容追加はNG

ただし、明らかに検索意図から外れている見出しを反映すると、SEO評価につながらない可能性があるため、検討しなくてもよい。

9.21 タイトルに関連キーワードを挿入しているか

関連キーワードとは、検索結果下部に表示されるキーワード群のこと。ラッコキーワードなどの無料ツールで抽出可能。

関連キーワードをタイトルに挿入することで、掛け合わせキーワード(ロングテールキーワード)にも対応できる。

ただし、ユーザーニーズやコンテンツの中身と本当に関連しているのであれば入れても良いが、ただ単に関連ワードというだけで入れるのは避けること。

9.22 タイトルを誇張していないか

ユーザーを騙すようなタイトルは避けること。

記事内容を誇張したようなタイトルはユーザーの目を惹きやすいが、同時にギャップが生じやすくなる。結果的にユーザーを騙す形となるため、記事の信憑性が悪くなる。検索意図との整合性がずれる可能性もあるため、SEO評価が悪くなる可能性もある。記事内容を誇張するのではなく、記事内容を魅力的に伝えるタイトルを意識する。

9.23 ユーザーの行動の変化に影響を及ぼす内容になっているか

結局のところ、コンテンツの価値は行動提案にある。

ユーザーの行動変化に影響を与える記事になっているか、行動提案が具体的に記述されているかをチェックすること。

9.24 検索行動は「何気ない状況」ではなく「緊急か重要な状況」であることを想定できているか

検索ユーザーを想定するときに「なんとなく知りたいから」検索していると多くの人はそのようにユーザーを想定しているだろう。しかし、それは完全に間違いだ。自分の検索行動を振り返ってみてほしい。どうでもいいことは流石に検索しないはずだ。さらに大切なことは、緊急か重要な状況で検索しているユーザーを想定するとコンテンツに深みが増す。解決策もより具体的になる。そのコンテンツは何気なく検索した人をも満足させる。コンテンツを作る時は、緊急かもしくは重要な状況であることを想定しよう。

9.25 検索上位10記事に記載されている内容を網羅できているか

対策したいキーワードの検索上位10記事すべてに共通して挿入されている見出しは特に参考にすべき。

網羅性という観点では下記2つのパターンを意識するとよい。

①SEOのための網羅性

キーワードを網羅しようとする(例:競合コンテンツや関連ワードの調査に力を入れる)

②ユーザーのための網羅性

ユーザーの特定の状況に必要な情報を網羅しようとする(例:ユーザー理解や品質の向上に力を入れる)

※当然、コピーコンテンツになるような形での内容追加はNG。

9.26 強調スニペット対策ができているか

強調スニペットは、Google検索結果の最上部に特定のページ内容を抜粋して表示する仕組みで、通常の1位記事よりも目立つ位置に表示される。

以下は、強調スニペット対策として有効な施策のまとめ。

①現状の強調スニペット内容を分析・反映

・既存の強調スニペットで抜粋されている文章を参考に、自社記事にも反映

・特にマーカー付きで抜粋されている一文は、リライトして自然な形で記事に盛り込む。

②簡潔で明確な回答を記載するQ&Aコンテンツの追記

③構造化データの活用

④Googleポリシーへの準拠

9.27 ユーザーが検索したクエリに応えられているか

Googleはh1以外の見出しをはほとんど見ていないという認識。

あくまで自然に、ユーザーが検索したクエリに対して記事テーマを認識しやすい内容であることが重要であるため、h2、h3タグにキーワードを無理に盛り込む必要はない。

9.28 各見出しのサジェストキーワードの挿入について

サジェストキーワードとは、検索エンジンが自動で表示する関連キーワードのことで、ユーザーの検索意図を反映した貴重な情報といえる。そのため、記事内でサジェストキーワードに関連するニーズに言及することには意味がある。

9.29 H3の並び順は検索ジャーニー(意思決定の流れ)を意識しているか

H3の順番を適当に並べると、ユーザーの意思決定に影響が出てしまう。

9.30 最新情報を記載しているか(古い情報が入っていないか)

ニュース性のある記事、YMYL(Your Money Your Life)領域の記事、情報が更新されやすい領域(金融や法律など)などは、フレッシュネスアルゴリズム(新鮮さ)が重視される傾向にある。

Googleオフィシャルブログでも情報の新鮮さが「検索クエリの約35%に影響を与えた」と明言している。

※引用:Google Official Blog

9.31 ユーザーからよくある質問(PAA)やYahoo!知恵袋の内容も取り入れているか

PAA(People Also Ask)やYahoo!知恵袋はユーザーの顕在・潜在ニーズを特定する重要な項目。記事に反映することで、ユーザーの検索意図を捉えやすくなり、SEO評価にもつながる。

9.32 コピペチェックによって、「一致率」30%以下に収まっているか

一致率とは、インターネット上に公開されている記事と比較した一致箇所の割合。

類似コンテンツが多くなるほど「オリジナリティのない記事」と判断されてしまい、SEO評価が上がらない。

引用:Googleセントラル「Google 検索でウェブサイトをアピールする方法」

したがって、一致率は20%以下が理想。

ただし、固有名詞が多い場合は一致率が向上する傾向にあるため、この限りではない。

9.33 コピペチェックで「類似度」が10%以内の数値内に収まっているか

類似度とは、インターネット上に公開されている記事と似ている文章がないか判断する指標。

類似コンテンツが多くなるほど「オリジナリティのない記事」と判断されてしまい、SEO評価も上がらない。

類似度は10%以下が理想。

ただし、固有名詞が多い場合は一致率が向上する傾向にあるため、この限りではない。

9.34 対象の記事と関係性がある内部リンクを挿入しているか

内部リンクは、Googleやユーザーに、サイトのコンテキスト(ページ同士の関係性やさまざまな状況)の情報を伝える役割を果たす。

Googleは、内部リンクのつながりを見て、サイト内でどのページが重要なのか理解するため非常に重要。

9.35 画像にaltタグが設定されているか

altタグだけで画像の内容が把握できるようなタイトルに設定すること。

altタグ(alt属性)をつけずに画像を掲載すると、表示されなかったときにどんな画像かユーザーが把握できない。もちろんクローラーも何を表している画像か判別できないため、画像検索で表示される機会を逃してしまう。

9.36 画像の容量を200KB以下に圧縮しているか

Google公式からも、記事全体のページ容量は1.6MB以内とアナウンスされているため、画像1枚あたりの容量は200KB以下に圧縮する必要がある。

引用:Chrome for Developers「膨大なネットワーク ペイロードを避ける」

9.37 画像はWebP形式でアップロードされているか

WebPはJPEGやPNGと比較して25〜34%もファイルサイズを軽減できるため、ページの読み込み速度が改善し、ユーザービリティが向上する。

結果、直帰率や離脱率の低下が期待できる。

9.38 監修者/著者情報を設定しているか

記事ジャンルに対して権威性のある人物を監修者/著者情報として付けると、EEAT面からSEO評価の向上につながる。

引用:General Guidelines

ただし、適当な人物を監修者/著者情報を設定しても、SEO評価にはつながらないため注意すること。

たとえば、SEO業界について何もわからない初心者よりも、SEOコンサルタントの方が監修者/著者情報として適している。

9.39 出典/引用元はアンカーリンクで明記されているか

メディアによっては出典/引用元を明記しないと、情報を掲載できない場合があるため注意が必要。

根拠となる客観的データを示すことは、SEO評価にもつながる。ただし、「参考」「出典」「引用」はそれぞれ言葉の意味が異なり、使う場面も変わるため、リライト時は注意する。

項目とURLをコピーしました