Lステップでよく使われる機能に「回答フォーム」があります。回答フォームを使えば、アンケートや申込みフォームを直感的に作成できます。

しかし、Lステップの操作に慣れていないと、フォーム作成や顧客情報の活用に苦労するのも事実です。

そこでこの記事では、毎月40社以上のLINE構築を担当し、過去に300件以上の構築実績のある中上が、Lステップの回答フォーム機能について基礎から応用まで徹底解説します。

回答フォームの効果を最大化したい担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

またStockSunでは、LINE構築のためのガイドラインを無料配布しています。プロのノウハウを余すところなく詰め込んだ資料となっているので、ぜひ以下のリンクからダウンロードしてください。

\特典:売上倍増?!事業課題を解決するLINEの戦略をご提案/

LINEの無料相談目次

回答フォームは、LINE上でユーザーに向けて配信するアンケートや申込みフォームを作成する機能です。Lステップの回答フォームを使えば、顧客データを詳細に収集し、分析できます。

LINE公式アカウントには類似機能である「リサーチ機能」は、以下のようにさまざまな制限があります。

リサーチ機能は顧客データの収集能力に乏しいうえ、少人数へのアプローチに不向きなのが大きな欠点です。そのため、Lステップを契約している方は、回答フォームを活用すべきだといえます。

Lステップの回答フォームでできることは、大きく分けて以下の5つです。

1. 顧客情報を自動収集できる

2. 回答内容にアクションを設定できる

3. 長文を読みやすく表示できる

4. 自由回答欄を作れる

5. 予約や申込みに活用できる

回答フォームでは、回答データを自動収集できます。内容をかなり自由に決められるので、企業が収集したい情報に合わせてフォームを作成しましょう。

LINE公式アカウントのリサーチ機能では、年代や性別などの大ざっぱな情報しか収集できないため、独自の強みです。

収集した情報は、Googleスプレッドシートとの連携も可能です。手作業がほぼ不要となるので、担当者の作業負担を軽減でき、人的リソースを無駄なく活用できます。

フォーム内容に合わせて、アクションを設定できるのも大きな魅力です。

例えば「不動産の物件紹介に関するアンケート」では、以下のようにシナリオ配信を分岐できます。

ほかにも、配信するシナリオに合わせたリッチメニューへの変更やリマインド配信など、さまざまなアクションが設定可能です。

適切なフォローアップや情報配信を助ける回答フォームは、LINE運用の幅を大きく広げてくれます。

回答フォームの説明欄は、最大2,000文字まで表示できます。そのため、長文配信プラットフォームとしても有用です。

トーク画面でも長文は表示できますが、文章が縦長になり読みにくく、ユーザーの離脱を招きます。

一方、回答フォームは画面全体で表示できるので、スワイプの手間を極力省いてストレスなく読めます。

通常のメッセージより効果的に情報を伝達できるので、試したことがない方はぜひ使ってみてください。

回答フォームの機能でもっとも有用なのが、自由回答欄が作れる点。自由回答欄では、以下のような具体的な情報を収集可能です。

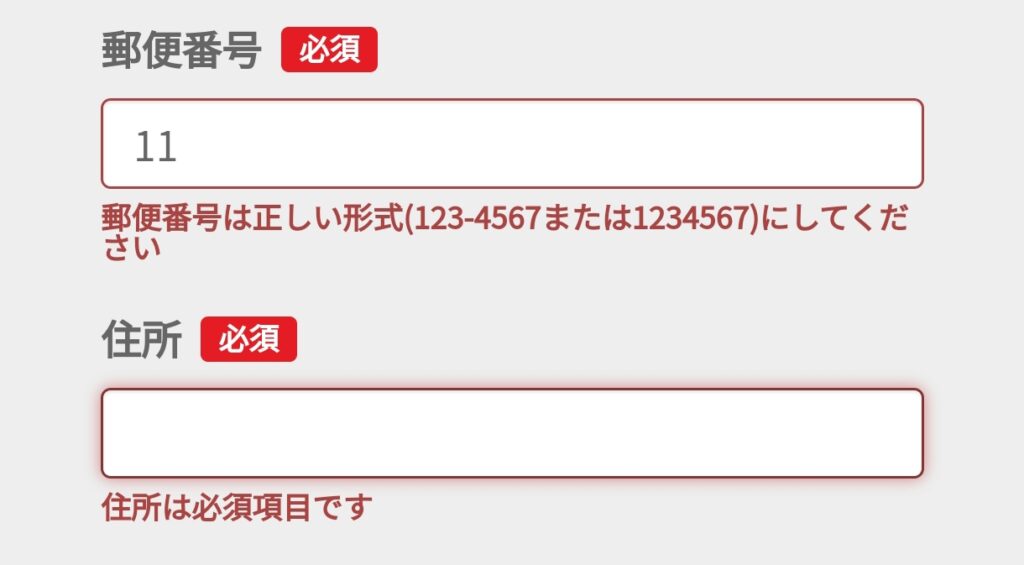

電話番号やメールアドレスには入力規則が設定できるのもポイント。必要な情報が含まれていない場合、エラー表示で顧客に通知できます。

自由回答欄により、ユーザーから得られる情報が大幅に増加し、効果的なマーケティングが可能です。

注意点として、不必要なテキスト欄は煩わしく、離脱の要因になります。くれぐれも、必要最小限に留めましょう。

回答フォームは、予約や申込み用のフォームとして活用できます。

LINE公式アカウントで予約や申込み受付を行う場合、外部サイトと連携が必要です。Lステップであれば、単体でフォームを設置できます。

煩わしい連携もなくフォームの情報を一元管理できるので、工数を大幅に削減可能です。

例えば、以下のような活用方法があります。

ユーザーの利便性も向上するため、まだ活用していない方はぜひ導入してみてください。

ここからは、実際の回答フォーム作成方法を以下の4手順で解説します。

1. 新規回答フォーム作成

2. フォームの内容を設定

3. オプションを設定

4. デザインを設定

おまけ1:スプレッドシート連携の設定方法

おまけ2:自動入力設定の使い方

応用的な使い方もおまけで解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

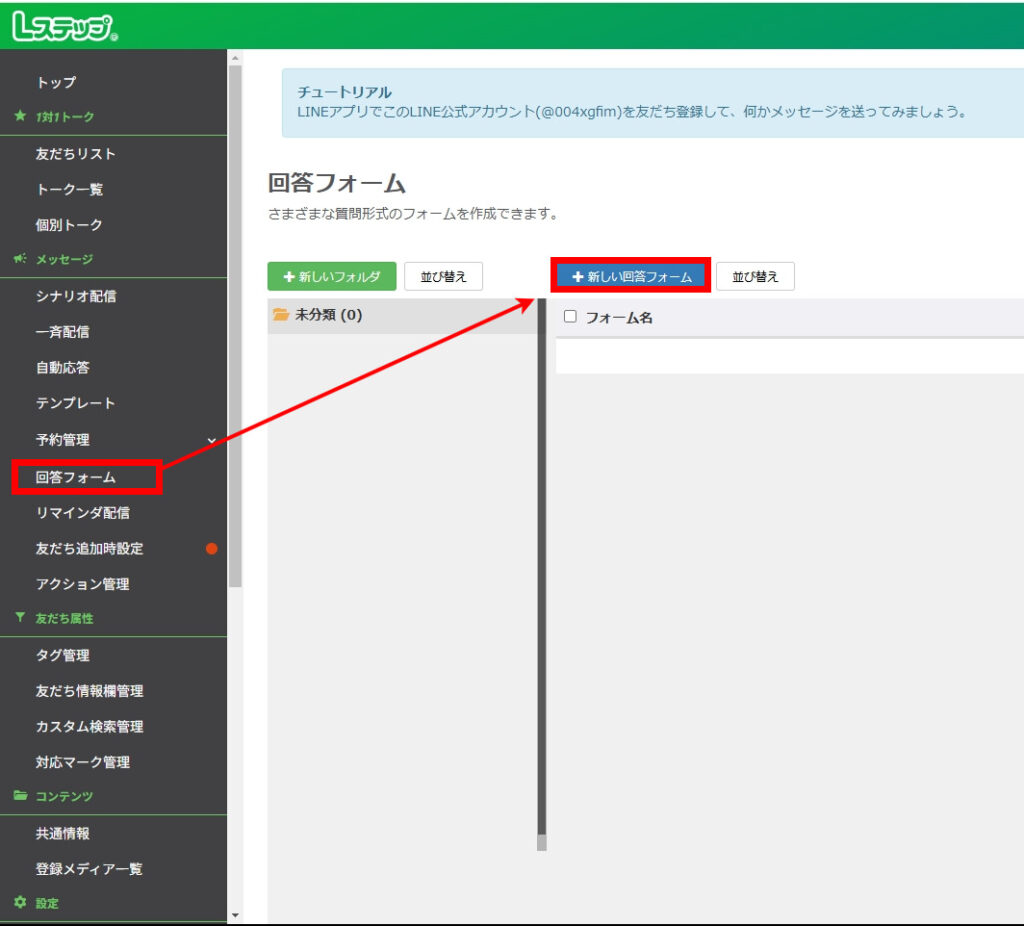

サイドメニューから「回答フォーム」を選び、画面上部に表示される「+新しい回答フォーム」をクリックしてください。

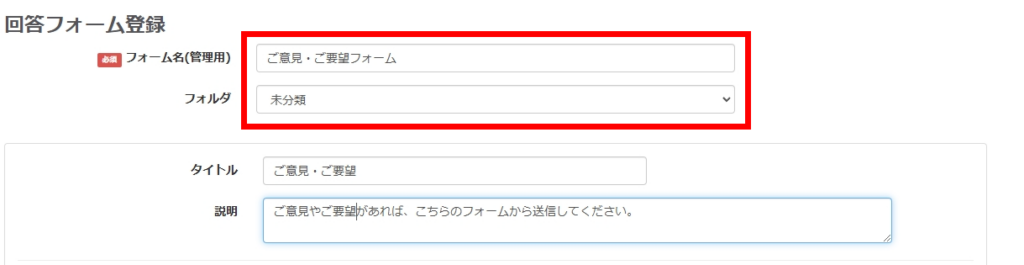

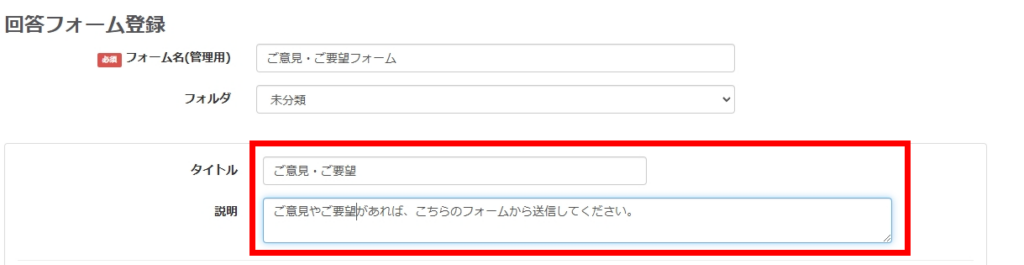

回答フォームの登録画面に移ったら、任意のフォーム名を入力し、フォルダを選択します。

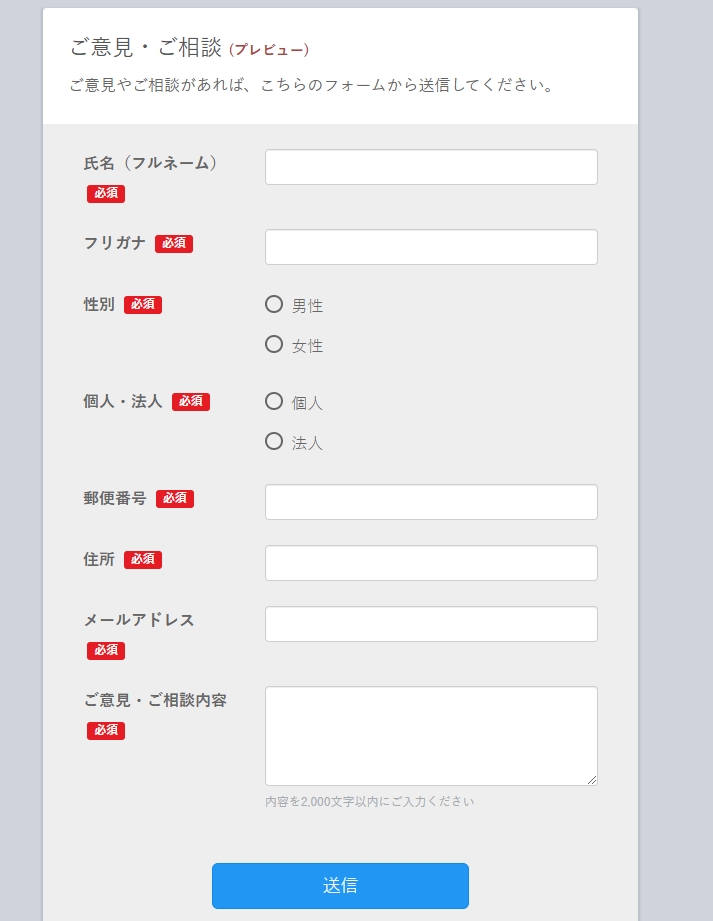

次に、フォームのタイトルと説明を記入しましょう。この2つは、回答フォームの最上部に表示されるので、ユーザーに分かりやすい内容にしてください。

ここまで入力できたら、次はフォームの内容設定になります。

フォームの内容は「セクション」という区分に沿って設定します。セクション数=ページ数なので、なるべくコンパクトにまとめることを意識して設計してください。

セクション数を最小限にできれば、ユーザーの離脱率低下が期待できます。

例えば、意見・要望を募るフォームであれば、1セクションで設計可能です。セクション1つに、以下のように設定しましょう。

ここでは、それぞれの要素について、個別に解説します。

セクションに見出しを追加します。セクション内で情報を整理したい場合、利用すると便利です。

「項目名を隠す」にチェックを入れると、見出し文を非表示にできます。画像と説明文のみ表示したい際にチェックを入れてください。

記述式テキストボックスは、氏名や住所など短い情報を記述する際に使います。以下の内容に沿って設定しましょう。

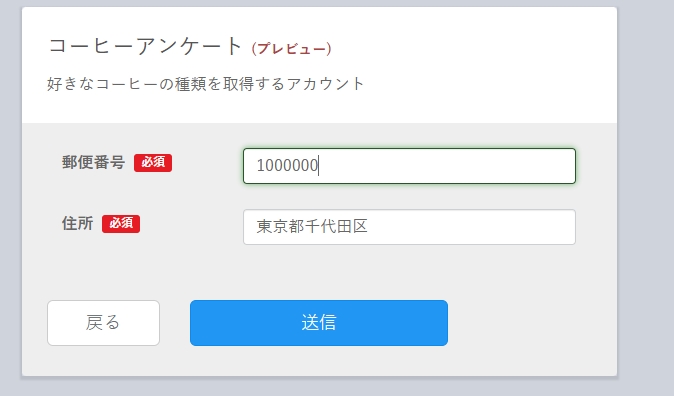

入力規則を使うと、郵便番号を入力した際に住所を自動入力する設定も可能です。

段落テキストエリアは、意見や要望など長文の入力を要する際に適した要素です。以下の内容に沿って設定してください。

内容は記述式テキストボックスとほぼ同等ですが、こちらは長文の入力に適しています。詳細なアンケートを取る際は、テキストエリアを使いましょう。

チェックボックスは、複数選択式のチェックボックスを配置する機能です。それぞれの項目の詳細は、以下のとおりです。

「選択時のアクション」では、タグ付けや友だち情報保存のほか、アクションも設定できます。複数の動作をさせたい際は「その他」からアクションを設定しましょう。

「選択数制限」のチェックを入れると、1度の選択数を制限できます。最大3つまでのアンケートにしたい場合などに活用してください。

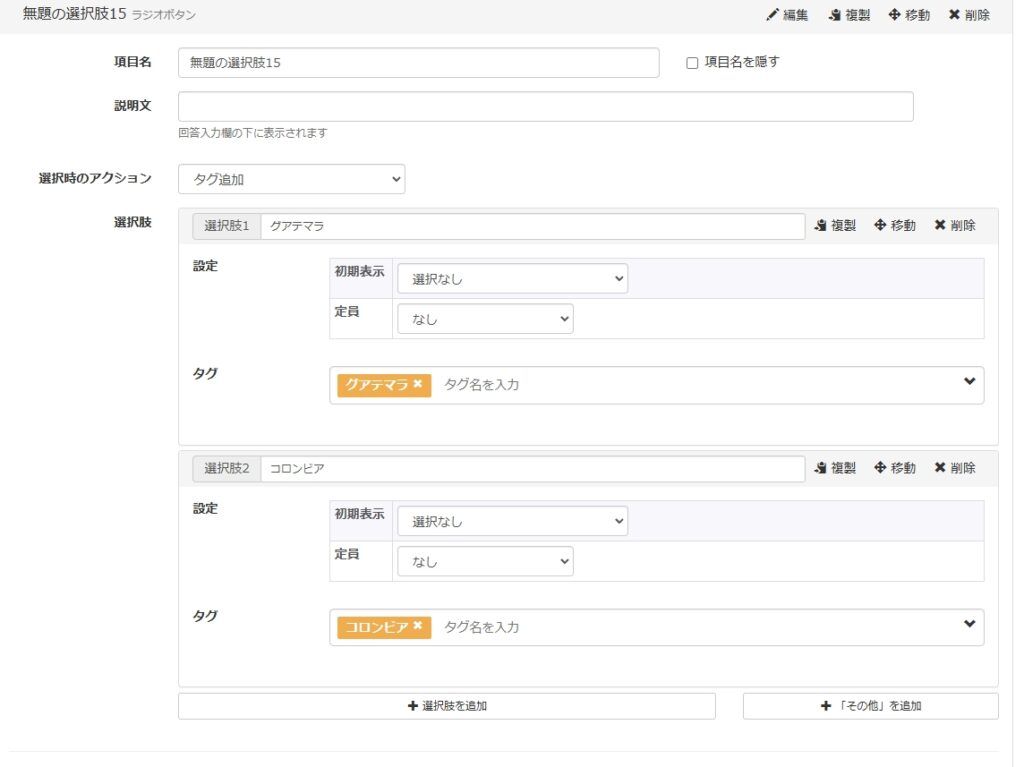

ラジオボタンは、択一式の選択肢を作れる要素です。以下の内容に沿って設定しましょう。

「選択時のアクション」では、アクションも設定できます。複数の動作をさせたい際は「その他」を選択し、選択肢からアクションを設定してください。

プルダウンは、択一式かつプルダウンメニューでの選択肢が作れる要素です。以下の内容に沿って、設定してください。

ラジオボタンと違い、選択肢がメニューをタップするまで見れないのが特徴です。画面をすっきりさせたい場合や、選択肢があまり多くない場合に活用しましょう。

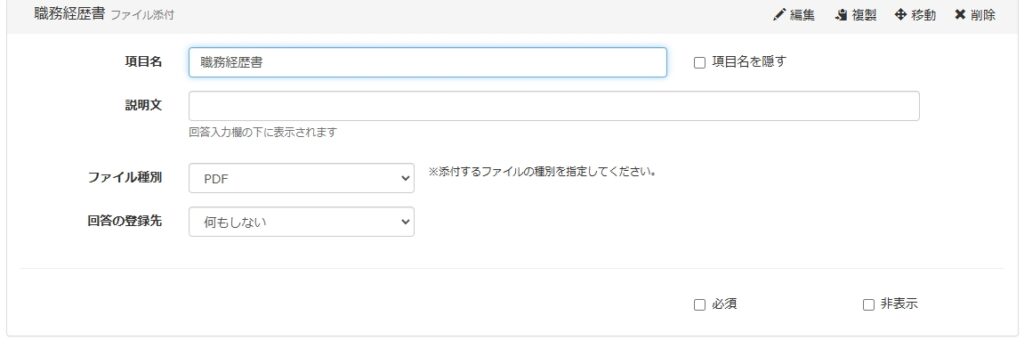

ファイル添付は、ファイル添付用メニューを作れる要素です。設定できる内容は、以下のとおりです。

履歴書や職務経歴書などを添付して欲しい際に活用できます。

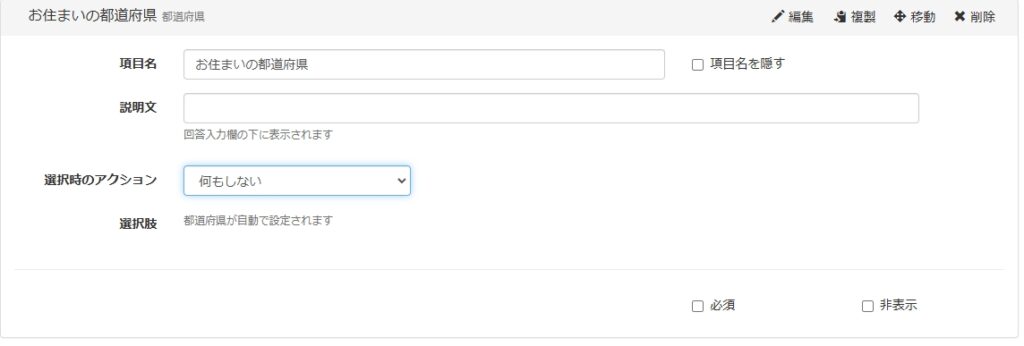

都道府県は、住んでいる都道府県をプルダウン形式で選択する要素です。以下の内容をそれぞれ設定してください。

特に難しい設定なく都道府県のデータを集められるので、地域別のデータが必要な場合は、ぜひ活用しましょう。

日付は、回答内容に日付を設定できる要素です。以下の内容に沿って設定してください。

回答形式には「カレンダー式」と「年月日入力」が選べます。特段の事情がなければ、直感的に操作できるカレンダー式を選びましょう。

オプションタブでは、回答フォームの細かい設定を変更できます。特に使う設定は次の通りです。

| 項目 | 説明 |

| 送信確認ダイアログ | 「送信」ボタンを押したときの確認ダイアログの表示 |

| 確認テキスト | 送信確認ダイアログのテキスト内容 |

| ダイアログ送信ボタン ダイアログキャンセルボタン | それぞれのボタンのUXテキスト |

| 回答期限 | フォームの回答期限 |

| 回答期限後に表示する文章 | 回答期限超過後に表示するテキスト内容 |

| 回答数制限 | ユーザー1人あたりの回答回数制限 |

| 1人が回答できる回数 | 回答数制限を「制限しない」にした際のユーザー1人あたりの回答数 |

| サンクスページURL | 回答後に表示するURL |

| 回答後の文章 | サンクスページURLを設定しない際のお礼文 |

| 回答後アクション | 回答したユーザーに行うアクション設定 |

適切に設定できたら「保存してプレビュー」で確認してください。うまく動作していれば、最後にデザインの設定に進みます。

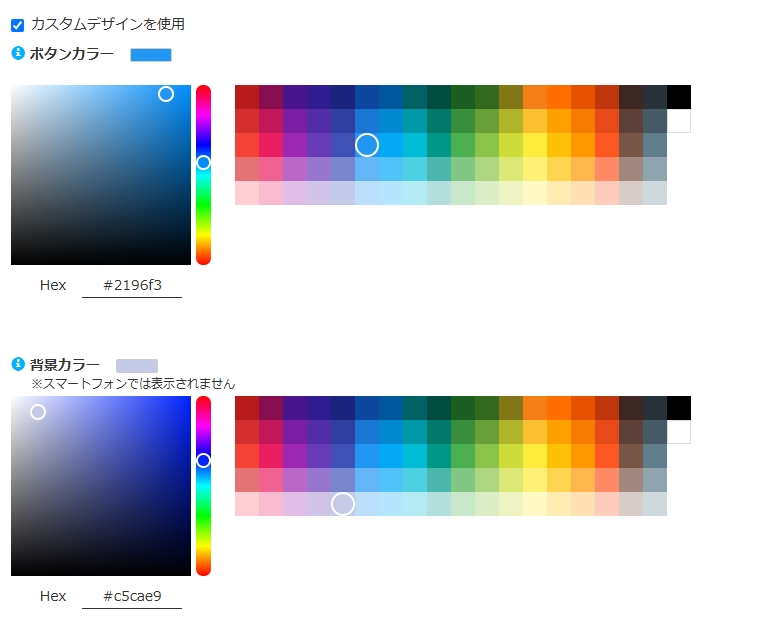

「カラー/デザイン設定」タブからは、ボタンや背景のカラーの変更や、ヘッダーの画像変更が可能です。

「カスタムCSSを使用」にチェックを入れれば、CSSから独自のデザインにもできます。オリジナルのデザインにこだわりたい人は、使ってみてください。

デザインの設定が終われば、回答フォームが完成します。あとは「保存してプレビュー」をクリックするとプレビューが見れるので、確認しつつ微調整を行ってください。

これで、フォームの設定は完了です。

Lステップのプロプラン以上を契約していると、回答フォームの結果をGoogleスプレッドシートに自動連携できます。

スプレッドシート連携をするには、タイトル下にある「Googleスプレッドシート連携」にチェックを入れてください。

自動入力設定とは、ユーザーが郵便番号を記述式テキストボックスに入力した際、自動的に住所欄に住所を入力してくれる機能です。

自動入力設定を適用するには、まず郵便番号の記述式テキストボックスを作成し「入力規則」から「郵便番号」を選択してください。

次に住所用の記述式テキストボックスを作成し、回答フォーム作成画面最下部にある「自動入力設定」タブをクリックします。

そして、住所欄に自動入力したい内容で、先ほど作成した住所用のテキストボックスを指定してください。

これで、ユーザーが郵便番号を入力すれば、自動的に住所が入力されるようになりました。

回答フォームを活用して効果を最大化するには、以下7つのコツを覚えておきましょう。

1. アクションをしっかり設定する

2. 設問数や回答目安時間を記載する

3. 設問数や記入欄はなるべく減らす

4. リマインド配信を設定する

5. 限定コンテンツやクーポンを配布する

6. スプレッドシートと連携する

7. コラム用ページとして活用する

ユーザーの回答後には、必ずアクションを設定しましょう。回答後に何も返信がないと、正常にフォームが送信されているか分からず、ユーザーが不安を覚えてしまいます。

具体的には、以下のようなフォローアップが効果的です。

フォローアップをすればユーザーの不安を解消できるとともに、効果的な訴求先へ誘導できます。同時にタグ付けも行えば、回答数の計測や適切なセグメント分けも可能です。

アクションはアンケートに意味を持たせる重要な機能なので、目的に合わせて設定してください。

アンケートの冒頭に記載すべきなのが、以下の3つの情報です。事前に、回答にかかる時間や負担をユーザーに提示すると、回答率向上の効果があります。

特に「5分以内で完了」「スマホで簡単回答」などの表現は、スキマ時間で回答できる旨をユーザーに認識させ、積極的な回答を促せます。

加えて、回答後のメリットを具体的に示せば、モチベーション向上と離脱率低下が期待できます。

「回答フォームを設置したけど、回答率が低い…」とお悩みの方は、ぜひ試してみてください。

アンケートは、以下に記載する5つの基準を参考に設計しましょう。基準を定めることで回答者の負担を最小限にし、回答率向上が期待できます。

フォーム作成時に注意すべきは、以下の4点です。

設問数や選択肢は、少なすぎてもデータが集まりません。データの収集効率を維持しつつ基準を守り、回答精度の向上と離脱率の低下を目指すのが重要です。

アンケート未回答者へのリマインド配信は、回答率向上に効果的です。

「後で回答しよう」と保留にしたユーザーは、ほぼ確実にそのことを忘れます。回答率を上げるには、こちらからの働きかけは欠かせません。

Lステップでは未回答者のみを自動で抽出してリマインド配信できるので、効率的な催促が可能です。

ただし、過度なリマインド配信は、ユーザーの離反を招くので注意。以下のタイミングを参考に、配信を設定してください。

リマインド配信は、それぞれ文面を変え、対象ユーザー層のコアタイムに送信すると効果的です。例えば、サラリーマン向けの配信は平日昼やゴールデンタイムに行うと良いでしょう。

適切なリマインダは全体の回答率向上が期待できるため、必ず設定してください。

回答率向上にもっとも貢献するのが、回答へのメリットを明確に提示すること。回答特典として、以下のような限定コンテンツやインセンティブを配布するのは、かなり有効な施策です。

特典は配信内容や対象者に合わせて設計し、ユーザーの回答意欲を高めましょう。事前に特典の存在を告知すれば、さらなる回答率の向上が期待できます。

Lステップのプロプラン以上であれば、回答フォーム機能とGoogleスプレッドシートの連携が可能です。連携すれば、スプレッドシートに回答データを自動で蓄積できます。

スプレッドシート連携のメリットは、大きく以下の3つです。

注意点として、回答フォーム自体を改変すると、新しいスプレッドシートが作成される点を把握しておきましょう。

プロプラン未満であっても、CSVのダウンロードは可能です。

回答フォームには、長文コンテンツが読みやすく表示できるという隠れた利点があります。これを利用して、回答フォームをコラム配信枠として活用しましょう。

トーク画面に長文を送ると、縦に長くなり読みづらくなります。回答フォームであれば最大2,000文字まで入力でき、画面幅いっぱいに見やすくレイアウト可能です。

コラムはタイトルや見出しを効果的に使い、内容を整理して表示しましょう。具体例としては、以下のとおりです。

「長文メッセージの開封率が悪い…」とお悩みの方は、ぜひ試してみてください。

Lステップの回答フォームの活用は、効率的な集客に必須です。

回答フォームの役割は顧客情報の収集のみではありません。ユーザーへ回答に沿った情報を届けたり、最適なセグメント分けをしたりと、活用方法は無数に存在します。

業種や顧客層に合わせて柔軟にカスタムし、コンバージョン率向上を目指しましょう。貴社の回答フォームの最適化に、今回の記事が役立てば幸いです。

なおStockSunコラムでは、公式LINE全般の構築に役立つ「LINE構築運用ガイドライン」を配布しています。LINE公式アカウントにおける重要ポイントを明文化し、わかりやすくチェックできる資料を無料でダウンロードできます。

こちらをお読みになったうえで、構築代行の依頼に興味があれば、ぜひ以下のリンクボタンから中上にご相談ください。

\特典:売上倍増?!事業課題を解決するLINEの戦略をご提案/

LINEの無料相談