営業人材を育てたいのに、思うように成果が出ず悩んでいませんか?市場環境の変化や働き方の多様化により、営業担当者の育成は年々難しくなっています。

しかし、原因を正しく把握し、効果的な方法を選べば、短期間でも成長を促すことが可能です。

この記事では育成が難しくなっている5つの原因、効果的な育成方法、成功のコツ、育成時に直面しやすい課題、さらに営業が苦手な人の特徴まで詳しく解説します。

育成体制を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。

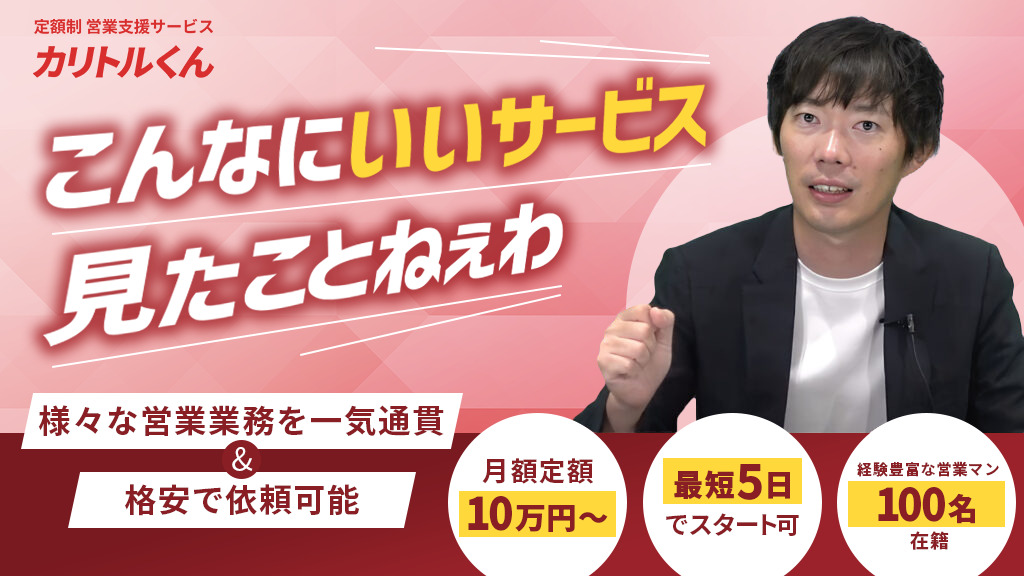

営業人材の不足を、根性や精神論だけで乗り切る時代は終わりました。成果につながる仕組みと外部の力をうまく活用することが、今後の営業戦略には不可欠です。もし今、人手不足や営業リソースの限界を感じているなら、「カリトルくん」にご相談ください。

以下よりオンライン相談無料です。営業のプロに丸投げできるチャンスを活用しましょう!

目次

営業人材の育成がこれまで以上に難しくなっている背景には、現代の市場環境や働き方の変化が大きく影響しています。以下の5つが主な原因として挙げられます。これらの課題を理解することで、適切な育成方法を検討しやすくなります。

これらの要因を一つずつ掘り下げ、営業育成における現状の問題点を明確にしていきます。

市場の成熟化に伴い、新規顧客の獲得が難しくなり、営業担当者は既存市場でのシェア争いを強いられるようになっています。特にBtoB領域では、競合他社との提案内容が似通い、価格競争に陥るケースが多く見られます。

こうした状況下では、単なる商品紹介型の営業では成果を上げにくく、顧客の課題を深く理解したうえで解決策を提案できる力が求められます。そのため、育成では業界知識や分析力の習得が不可欠となり、これまで以上に長期的かつ高度な教育が必要となっています。

製品やサービスが高度化するにつれ、営業担当者は技術的知識や専門性を兼ね備える必要があります。特にITやSaaSなどの分野では、複数の機能や導入後の運用方法、他システムとの連携まで理解しなければ、正確な提案ができません.

また、顧客の業務フローや業界特有の課題を把握していなければ、導入効果を説得力を持って説明することも難しいです。このような背景から、育成には商品知識だけでなく業務理解や問題解決力まで含めた総合的な教育が求められ、短期間での即戦力化は困難になっています。

インターネットの普及により、顧客は購入前に十分な情報収集を行い、複数の選択肢を比較することが一般的になりました。営業担当者が接点を持つ時点で、顧客はすでに一定の知識を持ち、表面的な説明では信頼を得られません。

差別化には、顧客の抱える課題を正確に把握し、他社にはない価値を示すことが重要です。これに対応するには、ヒアリング力や論理的に提案を組み立てる力が必要となります。育成においても、単なる商品知識の教育にとどまらず、顧客理解を深めるトレーニングが必須です。

営業メンバーのスキル習熟度には大きな個人差があります。特に若手社員の場合、テレアポや訪問営業などの基礎経験が不足しているケースが多く、営業活動の進め方自体が定まっていない人も少なくありません。

その結果、個人の成果に大きなばらつきが生じ、育成担当者は一人ひとりに合わせた指導を求められます。しかし、現場では標準化された教育プログラムが整っていないことが多く、効率的なスキル底上げが難しい状況です。体系立てた育成手法の確立が急務となっています。

リモートワークの普及により、営業メンバー同士の情報共有が減少しています。従来はオフィス内で自然に行われていた雑談や相談が、オンライン環境では生まれにくく、成功事例や失敗事例の共有が滞りがちです。

その結果、若手が先輩から学ぶ機会が減り、育成が個人任せになりやすい傾向があります。組織全体でのナレッジ共有が不足すると、チーム全体の営業力向上も進みにくくなります。コミュニケーションを意識的に促す仕組みがなければ、育成の効率はさらに低下するでしょう。

営業担当者を効果的に育成するには、現場での実践と体系的な学習をバランスよく組み合わせることが重要です。以下の3つの方法が、現場で成果を上げる営業人材を育てるうえで特に有効とされています。それぞれの特徴と活用ポイントを解説します。

これらを組み合わせることで、知識だけでなく実践力を身につけやすくなります。

営業ロールプレイングは、実際の商談を想定して営業トークや提案を練習する方法です。商談の進め方、ヒアリングの仕方、反論対応などを疑似体験できるため、実践的なスキル習得に最適です。特に新人にとっては、顧客のリアルな反応をイメージしながら繰り返し練習できる点が大きなメリットです。

上司や先輩からフィードバックを受けることで、自分では気づけない課題を把握できます。定期的に実施し、さまざまな商談パターンを想定することで、応用力も養われます。

OJTは、実際の営業現場で上司や先輩と同行しながら学ぶ育成方法です。実際の商談を通じて、顧客対応や交渉の進め方などをリアルタイムで学べるのが特徴です。また、商談後にその場で振り返りを行うことで、改善点をすぐに次の営業活動に活かせます。

理論よりも実践重視のため、経験値を積むには非常に効果的です。ただし、教育担当者の指導力によって成果が左右されやすく、指導内容を標準化する仕組みが必要です。

OFF-JTは、現場を離れて研修や講習会などで体系的に学ぶ方法です。営業理論、業界知識、商談フレームワークなどを体系立てて習得できるため、基礎知識の底上げに向いています。また、グループディスカッションやケーススタディを通じて、他メンバーの考え方や成功事例を共有できる点もメリットです。

ただし、座学だけでは実践力が身につきにくいため、ロールプレイングやOJTと併用することが望ましいです。現場と座学を組み合わせることで、知識が実践に結びつきやすくなります。

営業担当者の育成を成功させるには、現場での実践だけでなく、日々の行動管理や外部リソースの活用が重要です。以下の5つのポイントを押さえることで、育成効果を大きく高めることができます。

それぞれのコツを具体的に解説します。

営業育成では、まず新人が陥りやすい悪習慣を把握することが大切です。たとえば、商談準備を十分に行わず場当たり的に対応する、顧客へのヒアリングが浅く相手の課題を正確に捉えられない、といった行動は成果を大きく下げます。

こうした悪習慣を早期に発見し、改善するためには、育成担当者が新人の営業プロセスを細かく観察し、具体的な改善策を提示することが重要です。事前に「よくある失敗例」を共有し、失敗を未然に防ぐ仕組みを作ることが求められます。

日報の提出は、営業担当者の成長を促す基本的かつ有効な手段です。日々の活動内容を整理させることで、自分の行動を客観的に振り返る習慣が身につきます。また、育成担当者にとっても、どの段階でつまずいているのかを把握しやすく、的確なアドバイスが可能です。

単なる作業報告にならないよう、成功事例・失敗事例・次の改善策といった要素を記載させることが効果的です。定期的なフィードバックを行えば、モチベーション向上にもつながります。

オンラインツールの活用は、営業育成を効率化する有効な手段です。顧客管理システム(CRM)や営業支援ツール(SFA)を導入すれば、商談履歴や顧客情報が一元管理でき、個々の営業プロセスを客観的に分析できます。

また、オンライン会議ツールを利用すれば、商談の録画を活用して振り返りや共有が可能です。これにより、成功パターンや改善点をチーム全体で共有でき、若手の学習速度が向上します。デジタル化は属人的な営業ノウハウを組織全体に浸透させる鍵となります。

営業育成では、PDCAサイクルを意識的に回すことが重要です。計画(Plan)を立て、実行(Do)し、結果を評価(Check)して改善(Act)する流れを習慣化することで、営業活動全体が継続的に改善されます。新人の段階では、自己判断でPDCAを適切に回せないことが多いため、育成担当者が具体的な目標設定や振り返りの方法を指導する必要があります。

小さな改善でも継続すれば大きな成果につながるため、定期的なミーティングで進捗を確認することが有効です。

自社だけで十分な育成リソースを確保できない場合、営業コンサルタントやアウトソーシングの活用も有効です。専門家の指導を受けることで、最新の営業手法や他社の成功事例を取り入れることができ、育成スピードが向上します。

また、アウトソーシングを活用すれば、実際の商談業務を外部に任せつつ、自社では育成に集中できます。特に中小企業では、育成体制が整うまで外部リソースを活用し、基盤を作るのが現実的です。

営業職の育成は、単に教育プログラムを整えるだけでは成功しません。現場ではさまざまな課題が存在し、これらを解決しない限り育成効果は限定的になります。特に以下の3つが大きな障害となりやすいため、それぞれのポイントを把握しておくことが重要です。

順番に具体的な内容を見ていきましょう。

営業育成がうまくいかない大きな要因の一つが、管理職の指導方法です。現場のマネージャーが自分の成功体験だけに基づいた指導を行うと、再現性のないノウハウに頼ることになり、メンバーが正しく成長できません。

また、成果を急ぐあまり、精神論や数値管理だけを強調すると、育成どころかモチベーション低下を招くこともあります。管理職には、個々の課題に合わせた具体的な改善アドバイスを行うスキルが求められます。体系的な指導方法を整えることが不可欠です。

営業職は成果が出るまでに時間がかかるため、育成の途中で新人が離職するケースが多く見られます。特に、早期に結果を求められる環境ではプレッシャーが大きく、自己肯定感を失い退職を選ぶ人も少なくありません。

これを防ぐには、初期段階で小さな成功体験を積ませ、自信を持たせることが重要です。また、育成担当者が定期的にフォローし、悩みを共有できる場を作ることで、離職リスクを軽減できます。長期的視点で育成する文化づくりが求められます。

育成マニュアルが存在しない、または内容が不十分な場合、育成が担当者の経験や感覚に依存しがちです。結果として、教える内容にばらつきが出て、学習効率が低下します。特に若手育成では、基礎スキルや商談の進め方など、誰が担当しても一定の成果が出る仕組みが必要です。

標準化されたマニュアルを整備すれば、育成担当者が変わっても一貫した教育が可能になり、組織全体での営業力向上につながります。定期的に内容を更新し、現場の最新事例を反映することも重要です。

営業が苦手とされる人には共通する行動パターンがあります。これらを理解することで、適切な指導や改善策を講じやすくなります。特に以下の3つの特徴が、成果を出せない営業担当者に多く見られる傾向です。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

営業が苦手な人の多くは、目標設定が現実的でありません。高すぎる目標は途中で挫折感を招き、低すぎる目標は成長を妨げます。

たとえば、月間の新規顧客獲得数を具体的に分解せずに大まかな数値だけ掲げてしまうと、日々の行動計画が立てられません。

適切な目標設定には、達成可能な短期目標と長期目標を組み合わせることが重要です。小さな成功体験を積み重ねることで、自信と行動量が自然に増え、成果にもつながりやすくなります。

次に何をすべきか判断できない人は、営業活動が停滞しやすい傾向にあります。特に新人の場合、商談後のフォロー方法や次回提案への準備など、具体的な行動が明確でないまま時間を浪費するケースが多いです。

これを防ぐには、商談後に必ず「次にすべき3つの行動」を整理する習慣をつけることが重要です。行動計画が明確であれば、顧客への対応スピードも向上し、信頼獲得にもつながります。

育成担当者が行動管理をサポートする仕組みも必要です。

成果を上げている先輩や上司に積極的に学ばない人も、営業が苦手なタイプに多いです。自己流で進めることで、改善のヒントを得る機会を逃してしまいます。

特に営業は実践的なノウハウが成果を大きく左右するため、成功事例の共有や先輩への相談は不可欠です。

学ぶ姿勢がある人ほど成長が早く、結果も出やすい傾向にあります。育成の場では、質問しやすい環境を整えることが、新人の成長速度を高める重要なポイントとなります。

営業人材の育成には、個々のスキル向上だけでなく、組織全体でノウハウを共有し、効率的に教育を進める仕組みが必要です。

特に、営業活動に課題を抱える企業や育成体制が整っていない中小企業にとって、外部の専門支援は大きな助けとなります。

営業人材の不足を、根性や精神論だけで乗り切る時代は終わりました。成果につながる仕組みと外部の力をうまく活用することが、今後の営業戦略には不可欠です。もし今、人手不足や営業リソースの限界を感じているなら、「カリトルくん」にご相談ください。

以下よりオンライン相談無料です。営業のプロに丸投げできるチャンスを活用しましょう!