「広告費が年々高騰している」「大手企業との競争で埋もれてしまう」「継続的な集客の仕組みが作れない」

このような悩みを抱える中小企業の経営者やマーケティング担当者は少なくありません。しかし、オウンドメディアは中小企業にこそ大きな可能性をもたらす施策です。

本記事では、限られた予算と人材でも成果を出すための戦略と実践方法を、国内の成功事例とともに徹底解説します。

なお、StockSun株式会社では、オウンドメディアの運用を格安で依頼できる「マキトルくん」というサービスを展開しています。

現在、オンライン無料相談キャンペーンを実施中です。WEB集客を拡大させたい方はぜひご相談ください。

\月額5万円〜高品質でまるっとサポート/

【格安】マキトルくんを見る目次

オウンドメディアとは、企業が自社で所有・運営するメディアの総称です。具体的には、企業ブログ、コラムサイト、導入事例ページ、ホワイトペーパーなどが該当します。自社が主体となって情報を発信し、顧客との接点や信頼関係を築くためのコンテンツプラットフォームです。

オウンドメディアは「トリプルメディア」と呼ばれるマーケティングフレームワークの一つです。トリプルメディアは以下の3つで構成されます。

オウンドメディア(Owned Media)は、自社が完全にコントロールできるメディアで、顧客に理解してもらうことを目的とします。

ペイドメディア(Paid Media)は、広告費を支払って露出する媒体で、認知拡大を目的とします。テレビCMやWeb広告、新聞広告などが該当します。

アーンドメディア(Earned Media)は、SNSや口コミ投稿サイトなど、ユーザーが自発的に情報を発信する媒体で、共感を得ることを目的とします。

広告は即効性がある一方でコストがかかり続け、配信を止めると効果も止まります。SNSは拡散性に優れるものの、情報が流れてしまい資産にはなりにくい特徴があります。

それに対して、オウンドメディアは自社が保有・管理することで、長期的に検索エンジン経由で顧客を呼び込める仕組みを築けます。これが中小企業にとって大きな強みとなるのです。

コーポレートサイトとオウンドメディアは、目的と役割が大きく異なります。

コーポレートサイトは、企業の基本情報、商品・サービス紹介、IR情報など、企業として必要な情報を網羅的に掲載する場所です。いわば企業の「顔」であり、すでに企業を知っている人や取引を検討している人が訪れる場所です。

一方、オウンドメディアは、まだ企業のことを知らない潜在顧客との接点を作り、継続的に情報を発信することで関係性を築く場所です。コーポレートサイトが「真面目な話」を伝える場所だとすると、オウンドメディアは「雑談や専門的な知見」を通じて顧客との距離を縮める場所と言えます。

実際の運用では、コーポレートサイトのドメイン配下にオウンドメディアを設置するケースが主流です。これにより、既存のドメインパワーを活用しながら、効率的にSEO効果を高めることができます。

中小企業にとって、オウンドメディアは単なる情報発信ツールではありません。広告費に依存しない資産型の集客チャネルとして、経営の安定性に直結する重要な施策です。

特に注目すべきは、一度上位表示されたコンテンツは長期間にわたり安定した集客を実現できる点です。広告は掲載をやめれば即座に流入が止まりますが、オウンドメディアのコンテンツは蓄積され続け、時間の経過とともに費用対効果が向上します。

また、専門性の高いコンテンツを継続的に発信することで、検索エンジンから評価されやすくなります。結果として、関連キーワードで上位表示を狙え、広告に頼らず自然検索から潜在顧客を獲得できるのです。

中小企業庁の「中小企業白書」でも、情報発信力の強化は中小企業の持続的な成長に不可欠な要素として指摘されており、オウンドメディアの重要性は年々高まっています。

Web広告は短期間で集客効果が見込める一方、継続的に高額な費用が発生します。特に競合が多い業界では、広告費の高騰により利益を圧迫する可能性が高まります。

実際に、リスティング広告のクリック単価は年々上昇しており、中小企業では1件のコンバージョンを得るためのコストが大手よりも高くなりやすい傾向にあります。広告費の継続投下が難しい状況では、オウンドメディアの運営が長期的なコスト削減につながります。

オウンドメディアによるSEO対策を施したコンテンツは、検索エンジンのランキングで上位表示されれば、安定したアクセスを獲得できます。Web広告に比べて費用対効果が高く、長期的な視点で利益を確保できる点が大きなメリットです。

運用初期こそ記事制作などの投資が発生しますが、蓄積された記事が自社の資産となり続けるため、時間の経過とともに顧客獲得単価(CPA)は確実に低下していきます。

オウンドメディアで発信するコンテン ツは、長期的な資産となります。一度作成したコンテンツは、Webサイトやブログに残り続け、継続的に顧客に情報を届けます。

この「資産性」こそが、オウンドメディアの最大の強みです。広告のように予算を使い切れば効果が消えるのではなく、過去に制作したコンテンツが継続的に集客し続けます。

たとえば、3年前に制作したSEO記事が今でも検索上位に表示され、毎月安定した流入をもたらすケースは珍しくありません。これは、コンテンツが「働き続ける営業マン」のような役割を果たしていると言えます。

中小企業は大手企業のように潤沢な広告予算を持っていないケースが多いため、この資産性を活かした集客戦略が非常に重要になります。初期投資を抑えながら、長期的に安定した集客基盤を構築できるのです。

中小企業が属する業界の中には、大手が本格参入していないニッチ分野も多く存在します。こうした市場では、SEO難易度が低いため、競合と正面から戦わずとも上位表示が可能です。

たとえば、地域密着型のBtoB事業や専門性の高い製品を扱う業態では、検索ボリュームこそ大きくありませんが、意図の明確なキーワードで流入を狙うことができます。「地域名+サービス名」などの顕在ニーズを狙った記事を継続発信すれば、広告費ゼロでもターゲット層の流入と問い合わせ増加が期待できます。

競合がリスティング広告に依存しているような状況下では、SEOで1位を取るだけで圧倒的に有利な集客が可能です。広告に比べてクリック単価が発生しないオウンドメディアは、こうした特化型ビジネスにおいてコストパフォーマンスを最大化できます。

実際に、ニッチ市場で戦略的にキーワードを選定した中小企業が、大手企業を抑えて検索1位を獲得し、安定した問い合わせを得ている事例は数多く存在します。

中小企業の最大の強みは、意思決定のスピードと現場感覚のあるコンテンツ制作力です。大手企業では、企画・校正・承認といった工程が複雑化しがちで、1記事を公開するまでに時間とコストがかかります。

大手企業の場合、上長やチームメンバー全員の承認が必要になるケースも多く、さらに法務部によるチェックが入ることもあり、結果として公開までに数週間から数ヶ月かかることもあります。

一方、中小企業では、担当者の裁量で即日公開が可能なケースも多く、トレンドやニーズに対して素早く対応できます。これはSEOにおいても大きなアドバンテージです。Googleは新鮮で最新の情報を評価する傾向があるため、スピーディーな情報発信が検索順位に好影響を与えます。

また、顧客と日常的に接している営業やサポート部門が、ユーザー視点の悩みやキーワードを直接拾い上げ、リアルな課題に寄り添ったコンテンツを作成できる点も大きな強みです。このような柔軟性と現場感覚は、Googleが重視する「検索意図への合致」に直結し、高く評価されるコンテンツにつながります。

オウンドメディアを通じて、自社の専門知識や技術、独自のサービス、顧客への想いなどを自由に発信できます。特に中小企業は、大手企業にはない専門性や独自の強みを持っているケースが多く、これを効果的に伝えることで競合との差別化が図れます。

SEO対策を徹底し、上位表示を実現することで、一定の権威性や信頼感を顧客に与えることができます。実際に、Web担当者フォーラムの調査によると、「検索エンジンを信頼している」と回答した割合を合計すると9割近いという結果が出ています。検索エンジンに表示されること自体が、一定の権威性を獲得できることを示しています。

さらに、記事コンテンツ内で自社の独自性と専門性の高いコンテンツを発信することで、ユーザーからの信頼感を獲得することができます。自社ならではの事例、失敗談、技術的な深掘り、業界の裏側など、他社が発信できない情報を継続的に発信することで、「この分野ならこの会社」というブランドイメージを構築できます。

企業の信頼性や魅力を発信することで、顧客ロイヤリティの向上や新規顧客の獲得につながりやすくなり、結果として価格競争に巻き込まれにくい企業体質を作ることができるのです。

中小企業にとって最大の障壁は、オウンドメディアを継続的に運用するための予算確保です。広告費も限られている中で、コンテンツ制作に十分な資金を投じることは容易ではありません。

オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかるため、社内の理解を得られなければ「意味のない投資」と判断されてしまう恐れがあります。特に、短期的な売上目標に追われている企業では、即効性のある広告施策に予算が優先的に配分されがちです。

その結果、たとえ社内にノウハウがあり内製化を進めようとしても、オウンドメディア施策が停滞するケースが少なくありません。さらに、予算を確保できた場合でも、成果が出る前に売上目標の未達や業績不振が発生すると、すぐに他の施策へ予算が転用されてしまう可能性もあります。

こうした事態を避けるためには、オウンドメディアの中長期的なメリットを経営層にしっかり説明し、継続的な予算確保に向けた理解を得ることが不可欠です。

具体的には、CPA(顧客獲得単価)の推移予測、競合他社の成功事例、資産型施策としての価値などを数値とともに提示することが重要になります。

社内にオウンドメディア専任の担当者を置けない中小企業は多く、兼任体制での運営が一般的です。そのため、以下のような運営上の問題が起こりやすくなります。

オウンドメディアの運用が継続されない、記事コンテンツの品質が担保されない、記事以外にも被リンク獲得等の実行速度が遅くなってしまう、といった課題です。

オウンドメディアの運営には、記事制作だけでなく、キーワード調査、内部リンク設計、流入分析、改善施策の立案といった幅広いスキルが求められます。これらを1人で担うのは困難であり、結果的に「やりきれないメディア」になってしまうリスクが高まります。

特に専門性の高い記事が求められる場面では、SEOや業界知識を備えたライターの確保が重要ですが、中小企業が優秀なライターを採用・維持することは容易ではありません。

持続可能な運用体制を整えるためには、最初からすべてを完璧にこなすのではなく、「スモールスタート×スピード重視」で段階的にノウハウを内製化していくことが鍵となります。また、外部リソースを戦略的に活用し、社内担当者の負担を最小限に抑える工夫も必要です。

検索エンジンは、商材のブランド力が強いドメインを評価する傾向があります。そのため、商材認知が十分にされていないドメインでは、オウンドメディアの成長が相対的に遅れてしまうケースが多く見られます。

さらに、商材の認知度が低いことは、CVR(コンバージョン率)の低下にも直結します。どれだけ多くの流入を獲得しても、ユーザーが企業やサービスを知らなければ、問い合わせや購入といったアクションにつながりにくいのです。

こうした状況では、SEO対策だけに依存せず、認知獲得を目的としたSNSや広告の活用、広報・PR活動の強化、サービス名や企業名による指名検索を促す施策の実施といった、複数チャネルを組み合わせることが求められます。

オウンドメディアを単体で運用するのではなく、広報・広告・SNSを含めた全体戦略の一環として設計することで、検索需要の壁を突破しやすくなります。特に、YouTubeやTwitter、Instagramなどで企業の認知度を高め、指名検索を増やすことで、オウンドメディアのドメイン全体の評価を底上げすることが可能です。

まず狙うべきは、「顕在層」が検索するキーワードです。顧客のニーズが明確で、すでに比較検討のフェーズに入っているユーザーが使用するキーワードはコンバージョン率が高いため、初期段階で成果につながりやすくなります。

キーワードを設計する際は、顧客を「潜在層→準顕在層→顕在層→確定層」の順にセグメントすることを意識しましょう。一般に、確定層に近づくほどCVRが高まると推察されるため、各層ごとに適切なキーワードを整理することが重要です。

ただし、確定層のユーザーは「指名検索」に近い行動を取るため、SEOではなくPR・広告・認知施策などによる接触が主な手段となります。したがって、コンテンツ制作で対応できるのは「顕在層」からが基本です。

たとえば、「サービス名+料金」「サービス名+導入事例」「サービス名+比較」などは、導入を具体的に検討しているユーザーが使用する典型的な顕在キーワードに該当します。このようなキーワードを的確に狙うことで、短期間でオウンドメディアの費用対効果を高めることが可能です。

また、顕在層向けのキーワードで競合がサービスページを活用し上位表示している場合は、自社でも記事ではなくサービスページを使ってSEOを仕掛ける戦略が有効です。必ずしもコンテンツ記事にこだわらず、意図に合ったページ構成を柔軟に選ぶ視点を持つことが、成果に直結します。

中小企業がコンテンツを作る際に狙う検索キーワードには、ニッチなキーワードを選ぶべきです。そうすることで、上位表示される可能性が高まります。

検索結果での上位表示が重要な理由は、コンテンツが上位であればあるほど、オウンドメディアに流入する人数が増えるからです。検索順位が上がるにつれて、クリック率も高くなります。

検索順位が4位以下になるとクリック率が10%を切ってしまうため、3位までを目標にしたいところです。反対に、10位ではクリック率がたったの2.5%であることを考えると、これ以下の場合にはほぼ集客ゼロだということになってしまいます。

ニッチなキーワードとは、検索ボリュームは少ないものの、ユーザーの検索意図が明確で、コンバージョンにつながりやすいキーワードのことです。たとえば、「東京 中小企業 オウンドメディア 制作会社 格安」のような複数の単語を組み合わせたロングテールキーワードです。

こうしたキーワードは競合が少ないため、中小企業でも比較的容易に上位表示を狙えます。また、検索意図が具体的であるため、自社のサービスとマッチするユーザーを効率的に集客できます。

戦略的には、まずニッチなキーワードで確実に上位を取り、サイト全体の評価を高めてから、徐々に検索ボリュームの大きいキーワードに挑戦していくアプローチが効果的です。

ドメインを分けてメディアを立ち上げるのではなく、コーポレートサイト配下のディレクトリに設置することで、SEO効果を効率よく高めることができます。たとえば、example.com/mediaのように設置することで、既存のドメインパワーを活用しながらメディアの評価を積み上げられます。

逆に、別ドメインで独立させると、ドメインの信頼性をゼロから構築する必要があり、時間も手間もかかってしまいます。もし技術的な理由でサブディレクトリが難しい場合は、media.example.comのようにサブドメインに設置するようにしましょう。

Googleの公式見解では、サブドメインとサブディレクトリのいずれを使用しても、「インデックス登録やランキングには影響しない」とされています。しかし、実務的な傾向として、サブドメインの方が検索順位の上昇が早いケースが多く見受けられます。

特に、コーポレートサイトは取引先から被リンクやプレスリリース起点の引用等によってドメインパワーが高いケースが多いため、そのドメインパワーを引き継ぎつつオウンドメディアを運営することができます。また、企業サイトとの連携を強化することで、ブランドイメージの向上や顧客とのエンゲージメント強化にもつながります。

このような実務的な傾向も踏まえ、オウンドメディアの立ち上げにあたっては、サブディレクトリやサブドメインの活用を優先的に検討することを推奨します。

サイトの立ち上げコストを最小限に抑えるためには、WordPressなどのCMSを活用し、無料の高機能テーマを使用するのが有効です。有料テーマには多機能なものが多いですが、実際には不要な機能も多く、設定やカスタマイズに手間がかかるケースも少なくありません。

特に、テーマの選定を失敗してSEO最適化されていないテーマでどんなに高品質な記事を制作しても上がらないというケースが多々あります。実際の事例で、制作会社が構築したテーマから無料テーマに差し替えるだけでアクセスが伸びたケースもあります。

サイト構築のスキルがあまりない方でも使いやすいテーマとしては、CocoonとLightningの二つがおすすめです。

Cocoonは、わいひらというプログラマーが善意で無料で提供しているWordPressテーマです。とにかく、初期からデザインがある程度完成しており、使える機能が多いという点があります。吹き出し機能、ランキング作成機能、目次自動生成など、オウンドメディア運営に必要な機能がほぼ標準装備されています。

また、Lightningは上場企業のVectorという会社が提供する無料テーマです。Lightningも最初から機能が充実しており、簡易的なコーポレートサイトが簡単に構築することができます。ビジネスサイト向けのデザインが多く、プラグインを追加することでさらに機能を拡張できます。

特に初期段階ではデザイン性よりも「中身(コンテンツ)」の質が重要です。デザインにこだわりすぎて予算を浪費するよりも、テーマは無料のもので始め、必要になった段階で拡張するという考え方が現実的です。

結論として、検索上位を狙うには、オウンドメディアとコーポレートサイト上のすべてのページを総合的に設計する必要があります。オウンドメディアの記事は手軽に公開しやすいため優先されがちですが、顕在層向けのキーワードでは、サービスページを上位表示させた方がコンバージョン効率が高いケースが多く見られます。

たとえば、「サービス名+会社」や「サービス名+代行サービス」といった顕在キーワードでは、比較・紹介系の記事だけでなく、サービスページ自体も上位表示されやすい傾向にあります。そのため、対策したいキーワードに基づいて検索意図を満たす構成、サービスの概要や導入メリットを整理した構成、顧客の課題を解決するストーリー設計、他社比較やQ&Aの挿入による網羅性の確保といった要素が重要です。

多くのSEOコンサル会社は、「おすすめサービス10選」といった形式の記事で顕在キーワードを狙おうとしますが、実際にはサービスページで上位表示させたほうがCV獲得効率は高くなります。したがって、オウンドメディアとサービスページを適切に使い分け、検索結果上で戦略的にポジションを取ることが重要です。

サービスページのSEO最適化では、ターゲットキーワードの選定、ユーザーの検索意図を満たすコンテンツ構成、導入事例や実績の掲載、明確なCTAの設置、内部リンクによる関連ページへの誘導などが効果的です。

StockSun株式会社では、オウンドメディアの運用を格安で依頼できる「マキトルくん」というサービスを展開しています。

現在、オンライン無料相談キャンペーンを実施中です。WEB集客を拡大させたい方はぜひご相談ください。

\月額5万円〜高品質でまるっとサポート/

【格安】マキトルくんを見るオウンドメディアの根幹とも言えるのが、SEO記事制作です。これは、企業規模に関わらず、すべての企業が取り組むべき重要な施策です。

SEO記事制作においては、適切なキーワード選定が重要となります。ユーザーがどのような検索意図でそのキーワードを使うのかを深く理解し、検索ボリュームや競合分析を踏まえて、最適なキーワードを選定しましょう。

さらに、独自性のある質の高いコンテンツを提供することも重要です。他のサイトにはない視点や専門的な見解を盛り込むことで、ユーザーにとって価値のある記事になります。

Googleの品質評価ガイドラインでは、「コンテンツは独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものか」「コンテンツには自明の事柄だけでなく洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれているか」といった基準が示されています。

独自性を上げるには、図解やオリジナル画像を追加し、視覚的に理解を促進する工夫も有効です。さらに、専門家の監修を受けることで、信頼性と権威性が高まります。

中小企業では、営業やカスタマーサポートが持つ「現場の一次情報」を構成やリード文に活かすと、検索意図への合致度が高まり上位表示されやすくなります。社内のノウハウをオウンドメディアコンテンツに効果的に反映させることで、競合との差別化を図り、独自のコンテンツを制作できるのです。

記事制作の具体的なプロセスとしては、キーワード調査とユーザーニーズ分析、競合記事の分析と差別化ポイントの抽出、記事構成の作成(見出し設計)、本文執筆と独自性の追加、図解や画像の作成、校正・校閲、公開後の効果測定と改善という流れが一般的です。

オウンドメディアの成果を最大化するためには、SEO記事の質を高めるだけでなく、コーポレートサイト自体の最適化も不可欠です。なぜなら、コーポレートサイトには以下のような重要な役割があるためです。

自社ページそのものがキーワード検索で上位表示されること、記事から流入したユーザーを受け止める導線として機能すること、オウンドメディア全体のE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を強化できることが挙げられます。

たとえば、サービス紹介ページが顕在層向けのキーワードで上位表示されれば、記事よりもコンバージョン率が高くなる傾向があります。そのため、こうしたページをSEOの対象とすることで、購買意欲や受注確度の高いユーザーを効率的に獲得できます。

また、記事からコーポレートサイトへの導線を設計することで、記事経由のユーザーをスムーズにコンバージョンへと導くことも可能です。さらに、オウンドメディア運営においては、運営母体である企業の専門性や独自性をサイト上で適切に示すことで、ドメイン全体の信頼性が高まり、検索エンジンからの評価向上にも寄与します。

コーポレートサイト最適化の具体的な施策としては、会社概要ページの充実(専門性・実績の明記)、サービスページのSEO対策(ターゲットキーワードでの最適化)、導入事例ページの整備、お客様の声の掲載、運営者情報の明確化、問い合わせフォームの最適化、サイト表示速度の改善などが効果的です。

SEOで集客数を増やすことも大切ですが、Webサイトに訪れたユーザーをいかに顧客に変えるかも、ビジネスの成功には欠かせません。実は、中小企業こそCVR改善に力を入れるべき理由があります。

限られた予算の中で最大限の成果を出すためには、Webサイトから効率的に売上を作り出す必要があるからです。CVR改善によって、少ない訪問者数でより多くの顧客を獲得し、売上アップにつなげることが可能になります。

さらにCVR改善は、売上増加だけでなく、顧客獲得コストの削減にもつながります。一度改善を加えると「資産性」を持つようになるのです。たとえば、CVRを1%から2%に引き上げれば、同じアクセス数でも成果は2倍になります。

オウンドメディアは「読まれて終わり」では意味がありません。読者を問い合わせや資料請求などのCVにつなげるためには、導線設計が欠かせません。

特に意識すべきポイントは、記事内に自然に挿入されたCTA(行動喚起)、目次上部または下部にCTAを設置する、狙うキーワードごとに各記事に最適なCVポイントを設計することです。

記事単体での情報完結ではなく、サービス理解とアクションまで導けるかが成果の分かれ目です。

具体的なCVR改善施策としては、各記事に最適なCTA(資料請求・問い合わせ・ホワイトペーパーダウンロード)を設置、CTAの位置・文言・デザインをABテストで検証、LPやサービスページに誘導した後のUI/UXを最適化、ヒートマップを活用してユーザー行動を分析、フォームの項目数を最適化(EFO対策)などが効果的です。

中小企業がSEOで大手に勝つためには、被リンクの獲得が極めて重要です。いくら良質な記事を書いても、外部サイトからの評価が伴わなければ、競合が強い場合は勝ち切ることが非常に難しいのが事実です。そこで必要となるのが、記事公開後の「被リンク営業」というアクションです。

被リンクの重要性は、Googleの検索順位アルゴリズムが、外部評価(被リンク)をページ評価の強いシグナルとして扱っている点にあります。とくに競合性の高いキーワードでは、内容の良し悪しに加えて「どれだけ質の高い被リンクを獲得しているか」が順位を左右します。

Googleのスパムに関するポリシーでも、「ウェブページの関連性を判断するための要素としてリンクを使用している」ことが明記されています。そのため、良質な被リンクを多く獲得することで、Googleから高く評価され、検索順位が向上します。

特に重視すべきなのは、自社で狙いたいキーワードと関連性の高いキーワードで、すでに上位表示されているページから被リンクを獲得することです。被リンクにおいては、量もさることながら「質」が非常に重要な要素となります。

被リンク獲得の具体的な方法としては、質の高いコンテンツを作成し他のサイトに紹介してもらう、業界関連のメディアに記事を寄稿する、積極的にプレスリリースを発信する、業界団体や協会に加盟し公式サイトからリンクを獲得、同業他社や関連企業と相互リンクを構築、専門家としてインタビューや取材を受けるなどがあります。

ただし、Google公式は悪質な被リンクについて、その効果を無効化しています。突然サイトがインデックスから消されるようなことはありませんが、それでも何が起こるか分からないので悪質なリンク獲得は避けるようにしましょう。

中小企業がオウンドメディアで成果を出すためには、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化が不可欠です。Googleの検索品質評価ガイドラインに基づけば、この要素が高く評価されることで、コンテンツの検索順位にも良い影響を与えます。

特に中小企業の場合、企業名やドメイン自体の認知度が低いため、E-E-A-Tの強化が検索エンジンからの信頼を得るうえで重要な差別化要素となります。

まず「経験(Experience)」の観点では、実際の導入事例やユーザーの声、自社の失敗談を含めたリアルな体験を記事内で紹介することが効果的です。単なる説明記事ではなく、「実際にどうだったか」という一次情報が、読者にもGoogleにも価値を伝えます。

次に「専門性(Expertise)」の観点では、自社の専門領域について深く解説するコンテンツを蓄積していくことが重要です。代表者や専門スタッフによる監修、業界用語の正確な使用、学術的・統計的な裏付けなどが信頼度を高めます。

「権威性(Authoritativeness)」を高めるためには、他社からの参照や引用、外部メディアでの紹介実績、業界団体への所属といった第三者評価を明示することが有効です。実績がある場合は、積極的にメディア掲載情報や受賞歴を記載しましょう。

最後に「信頼性(Trustworthiness)」については、運営者情報の明確化、プライバシーポリシーの整備、問い合わせ先の明記、SSL化(HTTPS対応)、定期的な情報更新などが重要です。

特に中小企業は、社員同士の距離が少ない傾向にあるので、マーケティング部門と商品開発部門やカスタマーサクセス部門が連携することで、上位表示が可能な記事制作が可能になるでしょう。

StockSun株式会社では、オウンドメディアの運用を格安で依頼できる「マキトルくん」というサービスを展開しています。

現在、オンライン無料相談キャンペーンを実施中です。WEB集客を拡大させたい方はぜひご相談ください。

\月額5万円〜高品質でまるっとサポート/

【格安】マキトルくんを見るオウンドメディア運営を外部に丸投げすると、どうしても費用がかさんでしまいます。コストを抑えつつ、効果的に運用するためには、社内に専属の担当者を置くことをおすすめします。

専任担当者を置くことで、外部業者とのやり取りや進捗管理をスムーズに行うことができ、費用削減につながります。また、社内担当者がオウンドメディアの目的や方向性を理解することで、コンテンツの質向上やSEO対策の効率化も期待できます。

さらに、担当者が社内の情報や意見を収集し、コンテンツに反映することで、よりユーザーニーズに合った情報発信が可能になります。担当者は、オウンドメディアの目的や目標を理解し、外部業者と協力してプロジェクトを進めていく必要があります。

理想的な担当者の要件としては、施策への熱意とやる気がある、他の業務に追われていない専任性、自社商材への深い理解と愛着、基本的なマーケティング知識などが挙げられます。

もしリソースがどうしてもない場合は外部リソースを活用して、社内担当者は最低限の工程で済むような座組を組むようにしましょう。

どうしても外注が必要な場合は、大手のSEO会社ではなく、中小の業者に発注することを検討しましょう。理由として、大手の場合、マージンや管理費などが上乗せされ、費用が高くなったり、経験の浅い担当者が担当する可能性が高く、質の高いサービスを受けられない可能性があります。

一方で、中小の業者は、代表や経験豊富なベテラン社員が直接対応してくれるだけでなく、大手に比べて費用を抑えることができます。そのため、親身になって相談に乗ってくれる傾向があります。

オウンドメディアを成功させるためには、単なる外注先ではなく、パートナーとして共に課題解決を目指してくれるような業者を選ぶことが重要です。

業者選定のポイントとしては、自社と同規模の企業での支援実績がある、具体的な成果数値を開示している、担当者のスキルや経験が確認できる、コミュニケーションが円滑に取れる、柔軟な対応が可能(契約内容の変更など)といった点を確認しましょう。

価格だけで判断するのではなく、その会社が提供するサービス内容が、金額に見合った価値を持っているかどうかを見極めることが必要です。

オウンドメディアは、ただ情報発信するだけでは意味がありません。費用対効果を意識し、利益につながる運用を心がけることが重要です。

そのためには、まず明確な目標を設定し、その目標達成に必要なKPIを設定しましょう。アクセス数や問い合わせ数などを指標として、定期的に効果測定を行い、改善を繰り返すことが重要です。

KGI(最終目標)の例としては、月間問い合わせ数30件、月間売上500万円、採用応募者数月10名などが挙げられます。KPI(中間指標)の例としては、月間セッション数10,000、月間コンバージョン数50、記事公開数月4本、検索順位10位以内のキーワード数30個などです。

また、コンテンツの内容も、商品やサービスの販売促進につながるような情報を盛り込むように意識しましょう。単なるアクセス数の増加ではなく、「どの記事からどれだけのCVが発生したか」を追跡し、費用対効果の高い記事にリソースを集中させることが重要です。

少なくとも月1回は分析・見直しを行う体制をつくり、Google AnalyticsやSearch Consoleなどを使った「可視化」を必ず行いましょう。

中小企業のオウンドメディアが成果を上げるためには、記事の「質」と「継続性」の両立が欠かせません。検索上位を獲得するためには、Googleが評価する基準を満たした高品質なコンテンツを継続的に提供する必要があります。

一方で、オウンドメディア内に低品質な記事が多く含まれていると、ドメイン全体の評価が下がり、せっかくの高品質な記事であっても順位が上がりにくくなるリスクがあります。

いわゆる「ヘルプフルコンテンツアップデート」の影響により、「量を優先した粗製乱造」はかえって逆効果となる可能性が高まっています。

運用初期は記事数を増やすことを重視しがちですが、まずは品質を最優先とする編集体制を構築することが重要です。

コンバージョンを多く獲得したい場合、最終的には一定の記事本数が必要になることもありますが、最初から大量の記事を一気に公開するのではなく、高品質な記事を安定して制作できる体制が整うまでは、厳選した本数での運用にとどめるべきです。

記事品質を担保する具体的な仕組みとしては、記事作成マニュアルの整備、編集フローの確立(執筆→編集→校正→公開)、チェックリストの活用、複数人による確認体制、定期的なライター教育などが効果的です。

長期的に信頼されるメディアを育てるためにも、「早く多く出す」よりも「少なくても質を高く」を意識した運営方針が成功の鍵となります。

オウンドメディアで発信するコンテンツは、他のサイトにはない独自の情報を盛り込むことが重要です。特に、自社の専門的な知見や経験を活かしたコンテンツは、ユーザーにとって有益な情報となるだけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。

Google検索上では、E-E-A-Tという基準を設けており、独自情報を盛り込んだコンテンツは上位表示されやすくなります。E-E-A-Tにおいて独自性の高いコンテンツがドメイン内に多い場合、質の高い被リンクを多く獲得していることでアップデートでも検索順位が上下しづらく、安定しやすくなります。

Googleの公式見解でも、「どのコンテンツがエクスペリエンス、高い専門性、権威性、信頼性、すなわちE-E-A-Tの面で優れているかを判断するための要素の組み合わせを特定します」と述べられています。

独自性を高めるための具体的な方法としては、自社の導入事例や失敗事例の共有、現場スタッフの生の声やインタビュー、業界の裏側や専門家ならではの視点、自社で実施した調査データやアンケート結果、オリジナルの図解やインフォグラフィック、動画コンテンツの活用などが効果的です。

特に中小企業は、社員同士の距離が近い傾向にあるので、マーケティング部門と商品開発部門やカスタマーサクセス部門が連携することで、上位表示が可能な記事制作が可能になるでしょう。

オウンドメディアだけでなく、YouTubeやSNSなどの外部メディアも活用することで、より多くの顧客にアプローチできます。そうすることで、顧客が自社商材を指名検索する数を増やすことができます。

指名検索とは、自社の商材・サービス名に関連するキーワードで検索された回数です。指名検索が増えることで、Googleはそのブランドに対する需要が高いと判断し、関連キーワードでの検索順位が上がりやすくなります。

YouTubeでは、動画コンテンツを通して商品やサービスの魅力をより分かりやすく、具体的に伝えることができます。SNSでは、ユーザーと双方向のコミュニケーションを図り、顧客とのつながりを強化できます。

ただし、それぞれのメディアで効果的に集客するためには、自社の強みを活かした差別化戦略と、それを実現する明確なブランド戦略に基づいたマルチチャネル展開が不可欠です。明確なブランド戦略がないまま、やみくもにマルチチャネル展開を行うと、効果的な集客は難しくなります。

具体的な施策としては、

などが効果的です。

オウンドメディアで成功するためには、明確な目的とターゲットが不可欠です。「どんな顧客に、どんな価値を、どのように届けるのか」を明確にする必要があります。

オウンドメディアは、ただ情報発信する場ではありません。自社の商品やサービスに興味を持つ潜在顧客を獲得し、顧客とのエンゲージメントを高め、最終的には売上増加につなげるためのツールです。

まず、自社の事業目標(例:新規顧客獲得10%増、特定分野での専門家としての認知度向上など)を確認します。次に、オウンドメディアが事業目標達成にどう貢献できるか、具体的な役割を定義します。

オウンドメディアの目的例としては、リード獲得(BtoB企業)、ブランディング強化、採用強化、カスタマーサポート、顧客ロイヤリティ向上などが挙げられます。

目的が決まったら、KGI(最終目標)とKPI(中間指標)を設定します。

などです。

さらに重要なのは、ターゲット読者にとっての価値を明確にすることです。自社の製品やサービスのターゲット顧客がどのような課題を抱えているのか、どのような情報を提供すれば喜ばれるのかを深く考察します。

中小企業の場合、とにかく幅広い層に見てもらいたいと考えてしまいがちです。しかし、具体的なターゲット・ペルソナを想定しないまま情報を発信すると、結果的に誰にも刺さらないコンテンツになりがちです。

デジタルマーケティングでも、ピンポイントで興味を持つ人に届ける工夫が欠かせません。業種や年齢層、課題やニーズなどを細かくリサーチし、キーワード選定やコンテンツの切り口を創意工夫しましょう。

ペルソナ設計の具体的な項目としては、基本情報(年齢、性別、職業、役職)、課題・悩み、情報収集の方法、購買行動の特徴、意思決定の基準などを詳細に設定します。

特にBtoB領域では、専門用語や事例を向こう側の言葉に過剰に寄せるだけでなく、基本的な情報から丁寧に解説するバランスが求められます。小規模でも顧客層を捉えられれば高いコンバージョンが見込めるのが、オウンドメディアの強みです。

ペルソナが明確になったら、次はキーワード調査です。ターゲットがどのようなキーワードで検索しているのかを徹底的に調査します。

キーワード調査には、Googleキーワードプランナー、ラッコキーワード、Ubersuggest、Ahrefsなどのツールを活用します。検索ボリューム、競合性、関連キーワードなどを総合的に判断し、狙うべきキーワードを選定します。

キーワード選定の基準としては、検索ボリューム(月間検索数)、競合性(上位サイトの強さ)、検索意図(情報収集型か購入検討型か)、自社の強みとの関連性、CVRへの貢献度などを考慮します。

中小企業の場合、最初から検索ボリュームの大きいビッグキーワードを狙うのではなく、ニッチなロングテールキーワードから攻略していくのが効果的です。

キーワードリストが完成したら、それぞれのキーワードに対応する記事テーマを設計します。1キーワード1記事を基本とし、関連キーワードをグループ化してトピッククラスターを構築します。

記事テーマ選定では、検索意図を満たす内容か、独自性のある情報を提供できるか、自社の専門性を活かせるか、CVに繋がりやすいかなどを確認します。

記事テーマが決まったら、いよいよサイト構築です。中小企業がオウンドメディアを構築する際は、WordPressの利用を強く推奨します。

WordPressは世界で最も利用されているCMSで、専門知識がなくても手軽に編集できるツールです。プラグインが豊富で、SEO対策、セキュリティ対策、デザインカスタマイズなどが容易に行えます。

サイト構築の選択肢としては、自社で構築(WordPress+無料テーマ)、制作会社に依頼(初期費用50万円〜)、クラウド型CMSを利用などがあります。

予算を抑えたい中小企業には、WordPress+無料テーマ(CocoonまたはLightning)の組み合わせが最もおすすめです。初期費用は、ドメイン代(年間1,000円〜)、サーバー代(月額1,000円〜)、テーマ代(無料)の合計で年間2万円程度に抑えられます。

サイト構築時に必ず設定すべき項目としては、SSL化(HTTPS化)、Google AnalyticsとSearch Consoleの設定、XMLサイトマップの作成と送信、パーマリンク設定の最適化、プライバシーポリシーと運営者情報の掲載、問い合わせフォームの設置などがあります。

サイトが完成したら、継続的にコンテンツを制作する体制を構築します。中小企業がオウンドメディアを運営する上で最も陥りやすいのが「継続して更新できない」ことです。この課題の解決策はたった1つで、それは「コンテンツを継続して作成できる体制を整備すること」です。

コンテンツ制作体制の選択肢としては、完全内製(社内で全て対応)、ハイブリッド型(戦略・ディレクションは内製、執筆は外注)、完全外注(運用代行サービスを利用)などがあります。

最もおすすめなのは「ハイブリッド型」です。戦略設計やキーワード選定、記事構成作成は社内で行い、執筆のみを外部ライターに依頼する方法です。これにより、コストを抑えながらも、自社の方向性を維持できます。

コンテンツ制作フローの例としては、月次のキーワード選定会議(社内担当者)、記事構成の作成(社内担当者またはディレクター)、執筆依頼(外部ライターまたは社内)、編集・校正(社内担当者)、公開と効果測定(社内担当者)という流れが一般的です。

記事の公開頻度は、最低でも月2〜4本を目安にしましょう。量よりも質を重視し、継続できるペースで運用することが重要です。

オウンドメディアの運用は、地道な作業の積み重ねです。コンテンツ作成、SEO対策、CVR改善など、多くの業務をこなし、PDCAサイクルを回していく必要があります。

そのため、担当者には、「オウンドメディアを成功させたい」という強い熱意と、継続的な努力が必要です。熱意のある担当者は、積極的に情報収集を行い、新しい施策に挑戦するなど、常に改善を意識して業務に取り組むことができます。

具体的には、業界の最新トレンドを常にキャッチアップする、競合サイトの分析を定期的に行う、セミナーや勉強会に積極的に参加する、失敗を恐れず新しい施策にチャレンジする、数値を見て改善案を自発的に考えるといった行動が見られます。

経営層は、こうした熱意ある担当者に適切な権限と予算を与え、挑戦しやすい環境を整備することが重要です。

オウンドメディアの運用には、相応の時間と労力が必要です。担当者が他の業務で手一杯の状態では、オウンドメディアに十分なリソースを割くことができず、効果的な運用が難しくなります。

他の業務に追われて、コンテンツの更新が滞ったり、SEO対策が疎かになったりすると、せっかくのオウンドメディアも宝の持ち腐れになってしまいます。担当者がオウンドメディアの運用に集中できる環境を作ることも、成功には欠かせない要素です。

理想的には、週の業務時間の70%以上をオウンドメディア関連業務に充てられる体制が望ましいです。もしリソースがどうしてもない場合は外部リソースを活用して、社内担当者は最低限の工程(戦略設計、品質管理、効果測定)で済むような座組を組むようにしましょう。

オウンドメディアで発信するコンテンツは、自社の商品やサービスの魅力を伝えるためのものです。担当者が自社の商材について深く理解し、愛着を持っていることは、質の高いコンテンツ作成につながります。

商品知識が豊富な担当者は、ユーザーにとって有益な情報を分かりやすく伝えることができ、購買意欲を高める効果も期待できます。また、自社の商材に愛着を持っている担当者は、より熱意を持ってオウンドメディアの運用に取り組むことができるでしょう。

具体的には、製品の開発背景やストーリーを理解している、顧客の声を直接聞いている、製品の強みと弱みを正確に把握している、競合製品との違いを明確に説明できるといった知識が重要です。

営業やカスタマーサポート出身の担当者は、顧客の生の声を知っているため、リアルな課題に即したコンテンツを作成できる強みがあります。

SEO対策のノウハウを持つ担当者が社内やパートナーにいることは、オウンドメディア施策の成功確度を大幅に上げます。

オウンドメディアに必要なSEO対策には、キーワード調査、SEO記事制作、内部リンク施策、被リンク営業などの様々な施策があります。担当者はこれらの施策を理解し、実行できるノウハウを持っていることが重要です。

必要なスキルセットとしては、SEO対策スキルはもちろん、社外との交渉能力、エンジニアリング領域への理解など幅広い能力が求められます。

すべてのスキルを最初から持っている必要はありませんが、学習意欲が高く、必要に応じて外部の専門家に相談できるコミュニケーション能力があることが重要です。

また、Google AnalyticsやSearch Consoleなどのツールを使いこなし、データに基づいた意思決定ができることも求められます。

断熱材を製造・販売するBtoB企業に対しては、「専門性の高さを活かしたSEO設計」が鍵となりました。ニッチな製品ゆえに検索数は限られていましたが、ピンポイントな顧客ニーズを捉える記事設計で、月間リード獲得件数を数倍に拡大できました。

導入時の課題は、製品ページ以外の集客導線が存在しなかったことです。そこに対し、以下のような支援を行いました。顕在層キーワードを中心とした記事設計と制作、コーポレートサイト配下にメディアを内包しドメイン評価を集中、問い合わせボタンやPDFダウンロードを活用したCV設計などです。

結果として、自然検索流入が初期の5倍以上となり、展示会中心だった営業手法から、Web経由の商談獲得へと変化が生まれました。特に「断熱材+用途」「断熱材+地域」といったニッチなキーワードで上位表示を獲得し、検討度の高い顧客からの問い合わせが増加しました。

この事例のポイントは、ニッチ市場でも確実に検索需要を捉え、専門性の高いコンテンツで差別化を図ったことです。大手企業が参入していない領域で、中小企業ならではの専門知識を活かした成功事例と言えます。

人材紹介業界のBtoB向けオウンドメディアの事例です。人材業界は競合が非常に多く、顕在キーワードでの上位表示が難しい領域です。

そこで、あえて競合の少ない潜在層向けコンテンツの制作に注力しました。ただし、その分、問い合わせやサービス資料のダウンロードなど直接的なコンバージョンの獲得は困難になります。

この課題に対し、各記事に人事担当者が「役に立つ」と感じるホワイトペーパーを設置し、CVポイントを再設計しました。問い合わせではなく、ホワイトペーパーのダウンロードを通じたリード獲得を目的とする施策に切り替えました。

その結果、競合が少ないキーワードで検索流入を確保しながら、ホワイトペーパー経由で人事担当者の営業リストを構築できました。月間で30件以上のリードを安定的に獲得しています。

もともと営業担当者が経営者交流会などで手動でリードを獲得していた状況から、Web経由で人事担当者からの自動リード獲得が可能となり、営業負担の大幅な軽減にもつながりました。

この事例は、競合の強い業界においてあえて顕在キーワードを狙わず、潜在ニーズを捉えることで事業成果に貢献した好例です。

不用品回収サービスを提供するBtoC企業の事例です。新規サイト立ち上げにあたり、SEO対策に注力した結果、公開からわずか6ヶ月で月間問い合わせ数60件、SEOからの月間流入2,000件、CV60件を達成しました。

さらに1年半後には、CVは200件にまで増加しました。成功を支えたのは、業界調査に基づいたサイト構成、Googleからの高評価(内部改善や被リンク獲得戦略を推進しドメインパワーを強化)、CVR向上(リスティング広告のCPA改善のためCVR向上に取り組み)、オウンドメディア(不用品回収に関するコラムや専門的な情報を提供するオウンドメディアを構築し集客を最大化)という4つの施策でした。

特に効果的だったのは、「地域名+不用品回収」「不用品回収+品目名」といった顕在ニーズの高いキーワードで確実に上位表示を獲得したことです。

また、「不用品回収の料金相場」「不用品回収業者の選び方」といった比較検討段階のユーザーを捉える記事も制作し、幅広い層からの流入を実現しました。

これらの施策により、広告依存からの脱却と、安定的な集客を実現しました。2024年3月には過去最高の売上を達成し、オウンドメディアが事業成長に大きく貢献した事例となりました。

多くの企業が「まず記事をたくさん書く」ことからスタートします。しかし、SEOにおいては量よりも「検索意図との整合性」と「CV導線」が重要です。とりあえず記事数を増やす方針では、以下のような問題が発生します。

記事が検索ニーズを満たしておらず上位表示されない、流入はあるがサービスへの導線が弱くCVに至らない、メンテナンスが追いつかず情報が古くなるといった課題です。

このような事態を避けるには、公開前に「誰に・何を・どうしてもらうために書くのか」を明確に設計し、KPIと照らし合わせて制作を進めることが重要です。

特に、Googleのヘルプフルコンテンツアップデート以降、低品質な記事が大量にあるサイトは、サイト全体の評価が下がるリスクが高まっています。量より質を重視し、本当にユーザーの役に立つ記事のみを公開する姿勢が求められます。

記事制作前に必ず確認すべきチェックリストとしては、ターゲットユーザーは明確か、検索意図を満たす内容か、独自性のある情報が含まれているか、適切なCVポイントが設置されているか、公開後の効果測定方法は決まっているかなどがあります。

Google AnalyticsやSearch Consoleなどを使った「可視化」は、メディア運営における必須項目です。なぜなら、検索順位や流入数、CV率といった数値がなければ、改善の余地も成果の証明もできないからです。

よくある失敗例として、どの記事からCVが発生したかが不明で改善ができない、検索順位の変動に気づかず流入減を放置してしまう、記事ごとのパフォーマンスを比較できず伸びしろが見えないといった状況が挙げられます。

これらを防ぐには、初期段階からKGI(最終目標)とKPI(中間指標)を設計し、少なくとも月1回は分析・見直しを行う体制をつくるべきです。

具体的に測定すべき指標としては、セッション数とユーザー数、検索順位(Search Console)、CV数とCVR、直帰率と平均ページ滞在時間、記事ごとの流入数とCV貢献度、被リンク数とドメインパワーなどがあります。

これらの数値を定期的にモニタリングし、改善施策を立案・実行していくことで、オウンドメディアの成果を最大化できます。

スタート時に制作を外注するのは有効な選択肢ですが、長期的に成果を出すには「内製化」の仕組みを持つ必要があります。なぜなら、外注だけに頼ると以下のようなリスクが生じるからです。

社内にSEOのノウハウが蓄積されない、修正や更新のたびにコストが発生し継続が難しくなる、外注先の品質が変動し安定運用が困難になるといった課題です。

記事制作だけでなく、社内担当者がSEOを理解し、記事構成や分析ができるようにサポートする体制が重要です。これにより、一定のコストで中長期的に内製運用が可能となり、外部依存から脱却できます。

理想的な内製化のステップとしては、Phase1(0〜6ヶ月):全て外注し、社内担当者は品質管理と効果測定に集中。Phase2(6ヶ月〜1年):記事構成作成を内製化し、執筆のみ外注。Phase3(1年〜):一部の記事は完全内製化し、専門性の高い記事のみ外注というプロセスが効果的です。

このように段階的に内製化を進めることで、コストを抑えながら自社にノウハウを蓄積できます。

一般的に、オウンドメディアで成果が出るまでには6ヶ月から1年程度かかります。ただし、以下の要因によって期間は大きく変動します。

初月から3ヶ月目は基盤構築期間で、サイト構築、初期記事の公開(10〜20記事)、Google AnalyticsやSearch Consoleの設定を行います。

4ヶ月目から6ヶ月目は成長期間で、検索順位が徐々に上昇、一部のキーワードで10位以内に入り始める、月間セッション数が数千に到達します。

7ヶ月目から12ヶ月目は成果獲得期間で、複数のキーワードで上位表示を獲得、月間セッション数が1万を超える、CVが安定的に発生し始めるという流れが一般的です。

短期間で成果を求めすぎず、中長期的な視点で継続することが成功の鍵です。

結論から言うと、「ハイブリッド型」が最もおすすめです。戦略設計やキーワード選定、記事構成作成は社内で行い、執筆のみを外部ライターに依頼する方法です。

完全内製のメリットは、コストを最小限に抑えられる、自社の知見を最大限活かせる、スピーディーな意思決定が可能という点です。デメリットは、社内リソースが大きく必要、SEOの専門知識が必要、記事の質にばらつきが出やすいという点です。

完全外注のメリットは、社内リソースをほとんど使わない、専門家の知見を活用できる、安定した品質の記事を継続的に公開できるという点です。デメリットは、コストが高い(月額30万円〜)、自社にノウハウが蓄積されない、コミュニケーションコストが発生するという点です。

ハイブリッド型のメリットは、コストと品質のバランスが良い、自社の方向性を維持できる、段階的に内製化を進められるという点です。デメリットは、社内担当者に一定のスキルが必要、外部ライターの管理が必要という点です。

企業の状況に応じて最適な方法を選択すべきですが、多くの中小企業にとってはハイブリッド型が現実的で効果的です。

はい、月10万円以下でもオウンドメディアを始めることは可能です。ただし、期待できる成果や施策の範囲は限定されます。

月5万円〜10万円の予算でできることは、WordPress構築(初期のみ)、無料テーマの導入、月2〜3本の記事外注(1本2〜3万円)、基本的なSEO設定です。この予算では、戦略設計や効果測定は基本的に自社で行う必要があります。

月10万円〜20万円の予算でできることは、月4〜6本の記事制作、簡易的な戦略コンサルティング、基本的な効果測定とレポートです。

月20万円〜30万円の予算でできることは、月8〜10本の記事制作、包括的な戦略コンサルティング、詳細な効果測定と改善提案、被リンク獲得支援です。

予算が限られている場合の工夫としては、無料テーマ(CocoonやLightning)を活用する、記事構成は社内で作成し執筆のみ外注する、最初はニッチなキーワードに集中する、SNSを活用して認知度を高めるなどがあります。

最も重要なのは、限られた予算の中で「何を優先するか」を明確にすることです。すべてを完璧にしようとせず、まずは記事制作に集中し、徐々に施策の幅を広げていくアプローチが現実的です。

必要な記事本数は、業界や目的によって大きく異なりますが、一般的な目安を以下に示します。

最低限の効果を得るため(検索流入月1,000セッション程度)には、30〜50本の記事が必要です。期間は6ヶ月〜1年程度かかります。

安定した成果を得るため(検索流入月5,000〜10,000セッション)には、100〜150本の記事が必要です。期間は1年〜2年程度かかります。

大きな成果を得るため(検索流入月20,000セッション以上)には、200本以上の記事が必要です。期間は2年以上かかります。

ただし、記事の本数よりも重要なのは「質」と「戦略」です。100本の低品質な記事よりも、30本の高品質で戦略的な記事の方が成果につながります。

特に中小企業の場合、限られたリソースで戦うため、量よりも質を重視すべきです。顕在キーワードを中心に、確実にCVにつながる記事から制作していくアプローチが効果的です。

また、記事本数だけでなく、被リンクの獲得、サイト全体の内部SEO対策、CVR改善なども並行して行うことで、少ない記事数でも成果を最大化できます。

はい、中小企業向けに低コストでオウンドメディア運営を支援するサービスがあります。その中でも特におすすめなのが「マキトルくん」です。

マキトルくんは、StockSun株式会社が提供する月額5万円から利用できる定額制Webマーケティング支援サービスです。3,000名以上の優秀なフリーランスマーケターのネットワークを活用し、企業のWeb集客を包括的にサポートします。

主な特徴として、圧倒的なコストパフォーマンス(優秀なフリーランスの余剰リソースを確保することで「高品質・低価格」を実現)、スピーディーな実行力(最短5日でサービス開始可能)、ワンストップソリューション(外注先を一元化でき業務を丸投げ可能)が挙げられます。

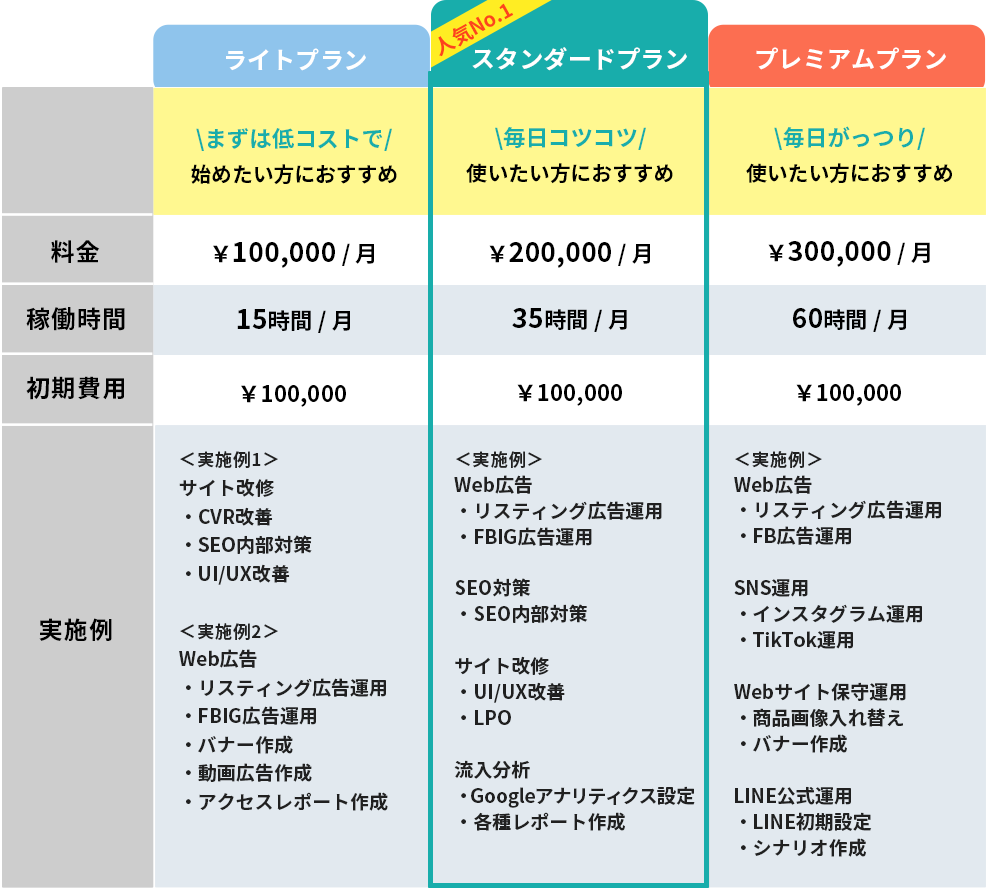

料金プランは、ライトプラン月額10万円(15時間/月)、スタンダードプラン月額20万円(30時間/月・人気No.1)、プレミアムプラン月額30万円(45時間/月)となっています。初期費用は各プラン一律10万円で、最低契約期間は3ヶ月からです。

対応可能な業務範囲は、広告運用(リスティング広告、バナー広告の設計・運用・最適化)、SNS運用(Instagram、TikTok等のアカウント運用、投稿企画・制作)、SEO対策(キーワード設計、記事構成作成、ライティング、被リンク営業)、Web制作(サイト制作、WordPress化、テキスト・画像更新)、サイト解析(GA/GTM設定、コンバージョン設定、レポート作成)など幅広く対応しています。

250社以上の企業が導入しており、不動産、アパレル、医療、EC、教育など幅広い業界で成果を創出しています。品質管理は工数表と60項目のディレクションガイドラインで徹底管理され、Chatworkを通じた円滑なコミュニケーションで、ストレスフリーな業務遂行を実現しています。

特に中小企業にとっては、月額10万円〜20万円という価格帯で、SEO記事制作からサイト改善、効果測定まで一貫してサポートしてもらえるため、非常にコストパフォーマンスが高いサービスと言えます。

毎月限定10社にトライアルプラン提供中で、月額5万円からプロのWebマーケティング支援をお試しいただけます。

\月額5万円〜!戦略設計からまるっとサポート/

【格安】マキトルくんを見る中小企業がオウンドメディアに取り組む意義は非常に大きく、広告費を抑えながらも中長期で安定した集客・売上を実現できる手段です。とくに、ニッチな領域や地域密着型のビジネスであれば、大手と真正面から競うことなく検索結果で勝ち切ることができます。

本記事で解説した通り、中小企業がオウンドメディアで成功するためには、顕在キーワードへの集中、ニッチなロングテールキーワード戦略、コーポレートサイト配下での立ち上げ、無料テーマ活用によるコスト削減、サービスページの最適化という5つの戦略が重要です。

また、SEO記事制作、コーポレートサイト最適化、CVR改善、被リンク獲得、E-E-A-T対策という5つの必須施策を着実に実行することで、限られた予算とリソースでも成果を出すことが可能です。

一方で、予算や人材が限られる中小企業にとって、運営体制の構築や継続的な改善は容易ではありません。だからこそ、最初の段階で「設計力」と「導線設計」に注力し、無駄な投資を避けることが成功への近道です。

もし社内リソースが不足している場合や、専門的な支援が必要な場合は、マキトルくんのような低コストで包括的なサポートを提供するサービスの活用も検討してみてください。月額5万円から利用でき、最短5日でサービスを開始できるため、中小企業でも無理なく始められます。

オウンドメディアは、短期的には成果が見えにくいかもしれませんが、継続することで確実に資産として蓄積されます。広告費に依存しない安定した集客基盤を構築し、中長期的な企業成長を実現するために、今すぐオウンドメディアの立ち上げを検討してみてはいかがでしょうか。

\月額5万円〜!戦略設計からまるっとサポート/

【格安】マキトルくんを見る▼ 関連記事