「営業がしんどい」「できればやりたくない」

そう感じるのはあなただけではありません。営業職にはノルマや人間関係、長時間労働など、精神的にも体力的にも厳しい側面が多くあります。

本記事では、営業をやりたくないと感じる理由を具体的に整理しつつ、営業に向いている人・向いていない人の特徴を紹介。

営業に悩んでいる方が、自分に合ったキャリア選択をするための判断材料として、ぜひご活用ください。

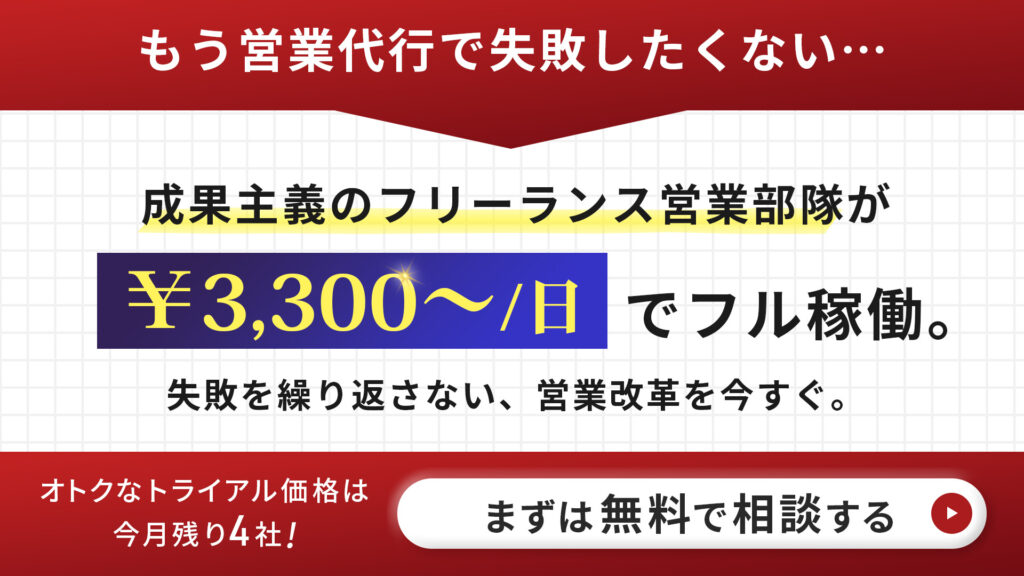

また、今すぐ営業の負担を手放したい方は、営業代行サービス「カリトルくん」へご相談ください。

目次

営業職に対して「やりたくない」と感じる人は少なくありません。その背景には、仕事内容の厳しさや精神的な負担、将来性への不安など、複数の要因が存在します。以下では、営業職が敬遠されやすい具体的な理由を6つに分けて解説します。

これらの要因が複合的に重なることで、営業に対して強い拒否感を抱く方も多くなります。

営業職では、常に数値目標(ノルマ)の達成を求められるプレッシャーがあります。月単位・四半期単位での目標未達が続くと、上司からの評価が下がったり、待遇に影響が出ることも少なくありません。特に新卒や未経験者の場合、いきなり高い目標を与えられることもあり、自信を失う原因にもなります。

また、自分だけの努力ではどうにもならない要因(市場状況・商材の競争力・季節変動など)にも関わらず、成果のみを厳しく求められる点にストレスを感じる方も多いです。ノルマの重圧が営業職を避ける大きな理由のひとつとなっています。

営業職では、見込み客との接点を持つためにテレアポ(電話営業)や飛び込み営業が求められることが多く、これが大きな精神的負担になります。特に、突然電話をかけたり、相手の元へ訪問する行為に抵抗を感じる人にとっては、毎日がストレスの連続になりかねません。

加えて、断られるのが当たり前という環境の中で、「また断られるのでは」という不安感や自己否定感に苛まれやすく、メンタルの消耗が激しくなります。営業経験の浅い人や内向的な性格の人にとっては、長く続けるのが難しい要素となります。

営業職では、社内外問わず多くの人と関わる機会が多く、人間関係のトラブルが起こりやすい傾向があります。たとえば、上司との数字に関する認識のズレ、同僚との案件の取り合い、取引先との信頼関係の崩壊などが挙げられます。

特に目標達成が評価基準となる職種では、成果が出ない時期に社内の空気が悪化したり、ピリピリした指導が入ることもあるため、気持ちが追い詰められやすいです。また、クライアントとの商談においても、相手の感情に左右されやすく、理不尽な対応に我慢を強いられる場面も珍しくありません。

営業職では、商材の魅力を伝えて「買いたい」と思わせることが求められますが、そもそも売りにくい商品やサービスを扱う場合、大きなハードルになります。たとえば競合が多い商材や、価格が高い、説明が複雑といったケースでは、営業スキルだけでは乗り越えられない壁が存在します。

また、自分自身がその商材に納得していない・興味が持てない場合、顧客に熱意を伝えることが難しくなり、結果として成果が出づらい状況に陥ります。この「売れない苦しさ」が積み重なることで、営業自体への抵抗感が強まる要因になります。

営業職は、外回りやアポイントの時間が不規則になりやすく、長時間労働が常態化しやすい職種です。たとえば、移動時間を含めると勤務時間が延びるうえ、日中は外出、夜は報告書や見積書作成などの事務作業が残っていることも珍しくありません。

また、顧客対応の都合で休日出勤や残業が発生することも多く、プライベートとの両立が難しくなる点も問題視されています。とくに成果主義の営業組織では、結果を出すために自発的に時間を投じる文化が根付いている場合もあり、ワークライフバランスを重視する人にとっては大きな障壁となります。

営業職では、歩合制やインセンティブ制度を採用している企業が多く、成果によって給与に大きな差が出る傾向があります。結果を出せば高収入が期待できますが、逆に目標未達が続くと基本給のみ、あるいは減給されるケースもあり、収入が不安定になりがちです。

特に新入社員や未経験者にとっては、安定した成果を出すまでに時間がかかることが多く、生活に不安を感じる要因になります。また、営業活動の成果が景気や業界動向に左右されやすいため、将来設計が立てにくいと感じる人も少なくありません。収入の不安定さは「営業をやりたくない」と思う大きな理由の一つです。

営業職には向き不向きがあります。成果主義やコミュニケーション力が重視される一方で、地道な努力や柔軟性も欠かせません。ここでは、営業に適性のある人の特徴を6つ紹介し、それぞれの特性がなぜ営業に向いているのかを解説します。

これらの特徴を持つ人は、営業職で成果を上げやすく、長く活躍することが可能です。

営業は、派手なプレゼンや一発勝負の仕事と思われがちですが、実際には地道な作業の積み重ねが成功に直結する仕事です。たとえば、顧客リストの精査やアポイントの取得、提案資料の作成など、日々の業務には反復的で地味なタスクが多く含まれます。

また、1回の商談で即契約に至ることは稀であり、何度も顧客と接点を持ち信頼関係を築く粘り強さが必要です。このような背景から、地道に行動を継続できる人は営業職に向いており、着実に成果を伸ばす傾向があります。

営業職では、断られることが日常茶飯事であり、そのたびに気持ちを切り替える力が求められます。加えて、外回りでの移動や長時間の商談、資料作成など体力的にもハードな場面が多いのが実情です。

特に新規営業では成果がすぐに出ないことも多く、モチベーションの維持が課題になります。そうした中でも粘り強く行動し続けられるメンタルの強さと、体調管理を徹底できる体力があれば、営業現場で安定してパフォーマンスを発揮することが可能です。

営業の基本は「人との関わり」です。初対面の相手とスムーズに会話を進め、信頼関係を築く力は営業職にとって欠かせない素質です。雑談や共通の話題を通じて距離を縮めることが得意な人は、顧客との関係構築がスムーズに進みやすくなります。

また、会話を楽しめる人は相手の言葉に自然と反応できるため、商談の空気が和みやすく、結果として成約率にも良い影響を与えます。「話すことが苦にならない」という特性は、大きな武器になります。

営業においては「話す力」以上に「聞く力」が重要視されます。顧客が抱える課題やニーズを正確に理解しなければ、的外れな提案になりかねません。そのため、相手の言葉にしっかり耳を傾け、必要な情報を引き出す力が求められます。

また、話をよく聞いてもらえたと感じた顧客は、営業担当者に対して信頼を寄せやすくなります。一方的な説明ではなく、対話を通じて相手に寄り添う姿勢が成果を生むのです。

営業担当者は、契約を締結するだけでなく、その後のフォローや信頼維持までを担うことが多いため、強い責任感が求められます。たとえば、納期の調整やトラブル対応など、顧客との約束を守る場面が頻繁に発生します。

責任感が強い人は、一つひとつの対応に誠実さを持って取り組むため、顧客満足度の向上や継続的な取引につながりやすくなります。自らの行動に責任を持てる人は、営業現場でも信頼される存在になります。

営業活動では、顧客ごとに状況や課題が異なるため、マニュアル通りの対応だけでは通用しない場面が多くあります。そのため、柔軟に考えを切り替え、最適な提案を考えられる人材が重宝されます。

たとえば、価格交渉や納期調整といった対応においても、一方的な主張ではなく、顧客の立場に立って代替案を提示する姿勢が成果につながります。変化の多い営業現場においては、柔軟な発想力が大きな武器となります。

営業職に向いていないとされる人には、いくつか共通した傾向があります。成果が重視される職種であるため、一定のスキルや姿勢が備わっていないと、ストレスを抱えやすく早期に離職するリスクも高まります。以下では、営業に不向きとされる人の特徴を3つに分けて解説します。

これらの傾向が強い場合は、別の職種を検討することで適性を活かせる可能性があります。

営業職では、顧客との対話を通じて信頼関係を築くことが業務の中心となるため、コミュニケーションへの苦手意識があると大きな壁になります。人と話すこと自体に緊張してしまう人や、意思疎通がうまくいかないと感じる人にとって、営業は強いストレスを伴う仕事です。

また、自分の意見を伝えることが苦手だと、提案内容の魅力が伝わらなかったり、商談の主導権を握れないという事態になりがちです。コミュニケーションは訓練である程度改善できますが、苦手意識が強いと継続が難しくなることがあります。

営業は、裁量が大きく、自主性が求められる仕事です。日々の行動管理や目標達成のための計画立てなど、上司に言われる前に自ら動ける姿勢が必要不可欠です。そのため、時間にルーズだったり、モチベーション管理ができない人は成果が出にくくなります。

特に、外回りやテレワーク中心の営業スタイルでは、自己管理能力が低いと非効率な動きになり、結果的に数字が伴わないという事態に陥りやすいです。自律性の有無は、営業職におけるパフォーマンスを大きく左右する要素です。

営業は、扱う商材に対して熱意を持てるかどうかが、成果に直結します。顧客に魅力を伝えるには、商品やサービスに対する理解と愛着が欠かせません。自分が価値を感じていないものを人に売ることは、精神的にも非常に消耗する作業です。

また、興味がないと学ぶ意欲も湧きにくく、商材知識が浅いまま営業活動を続けることになります。その結果、顧客の質問に答えられなかったり、信頼を失う原因にもなりかねません。商品への関心の低さは、営業において致命的な弱点になります。

「営業をやりたくない」と感じるのは、決して甘えではなく、個人の適性や価値観に基づく自然な感情です。営業にはプレッシャーや対人ストレス、数値目標など特有の厳しさがあり、誰にでも向いている仕事ではありません。

むしろ、自分に合わない職種を無理に続けることのほうが、心身に悪影響を及ぼす恐れがあります。営業が合わないと感じたら、それを正直に認めたうえで、自分の強みを活かせる道を探すことが重要です。営業職以外にも、価値を発揮できる職種は多く存在します。

営業が自分に合わないと感じたら、無理に続けるよりも適性に合った職種への転職を検討することが前向きな選択です。ただし、転職を成功させるには、感情的な理由だけで動くのではなく、冷静な分析と準備が欠かせません。以下の4つのポイントを押さえることで、納得のいく転職につながります。

これらの視点を持つことで、次のキャリアでミスマッチを防ぎ、安定した働き方を目指せます。

転職を考える際は、営業が嫌な理由を明確にすることが第一歩です。たとえば「ノルマがきつい」「人間関係に疲れた」「商材に興味が持てない」など、具体的な不満を整理することで、自分に合わない条件が見えてきます。

この分析を怠ると、転職後に再び似たような環境に身を置くことになりかねません。あいまいな理由で転職をすると、失敗の再発リスクが高まります。嫌だった点を言語化し、次の職場でそれを避けられるようにすることが重要です。

転職の成功確率を上げるには、これまでの営業経験を活かせる職種を選ぶことが賢明です。たとえば、営業で培ったプレゼン力や折衝力は、カスタマーサポート、マーケティング、営業事務、企画職などでも活かせます。

ゼロからのキャリアチェンジではなく、既存のスキルを土台にした職種選びを意識することで、採用されやすく、業務への順応も早くなります。営業が嫌でも、その経験は無駄になりません。

自分に合った職種を見つけるには、性格・価値観・スキル・興味を客観的に捉えることが不可欠です。自己分析によって、自分の強みや弱み、働き方の志向を明確にし、ミスマッチの少ない職場を選ぶことができます。

近年では、適職診断ツールやキャリアカウンセリングも充実しており、自分ひとりでは気づけない部分まで把握できる支援策も整っています。納得感のある転職活動のために、自己分析は必ず行いましょう。

職務経歴をアピールするうえで、具体的な成果を数値で示すことは非常に有効です。たとえば「前年比120%の売上達成」「1年間で新規契約30件獲得」など、数字があることで信頼性と説得力が増します。

これにより、営業が嫌という理由での転職であっても、実績を通じて「できる人材」として評価されやすくなります。営業経験をネガティブに捉えず、強みに変えてアピールしましょう。

「営業がどうしても苦手」「時間が足りない」「他の業務に集中したい」

そんな場合は、無理に自分で営業を続けるのではなく、外注(営業代行)という選択肢を検討するのも有効です。営業代行を活用することで、自社の強みを活かした提案活動をプロに任せることができ、成果に直結しやすくなります。

特に中小企業や個人事業主では、リソース不足で営業に手が回らないことも多いため、外部の専門家に依頼することで効率的な集客や案件獲得が期待できます。営業にかかるストレスや負担を軽減し、本業に集中できる環境を整える手段として有効です。

営業が苦手、やりたくないと感じる方にこそ、営業代行サービス「カリトルくん」の活用をおすすめします。カリトルくんは、企業ごとの商材や営業方針にあわせて、完全カスタマイズされた営業代行を提供しており、問い合わせ獲得や受注実績も豊富です。

専任ディレクターが貴社に合ったあらゆる営業手法を活用し、戦略立案から実行支援まで一貫して対応可能。営業経験がなくても、ヒアリング内容をもとに最適な戦略を立案するため、成果に直結しやすいのが特徴です。

「営業はやりたくないけれど、売上は伸ばしたい」という方は、ぜひ一度カリトルくんにご相談ください。